請問要如何坐船過海?昔日港澳客輪坐船攻略,1952 – 1963

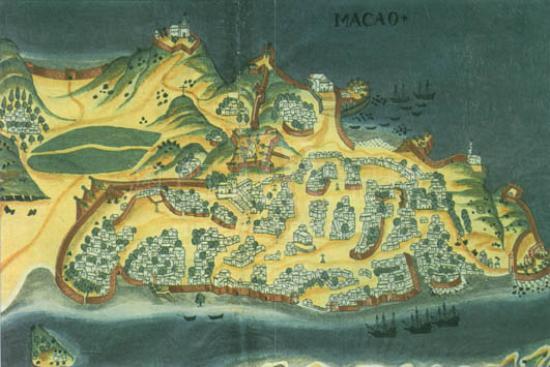

澳門三面臨海,對外交通幾乎長期是靠水路,坐船出遠門在70年前可謂家常便飯。如果我們穿越回到1950年代的澳門,想要過海去香港或鄰近地方,應該要怎樣做呢?

專題文章(中文)

(上)旅館太差該怎樣辦?總督在嗎?可以來救救嗎?—— 法國貴族筆下的“天朝摩納哥”,1867年

1867年2月11日,三名法國旅行者——德波瓦、皮爾和福威勒從香港來到澳門旅遊,遊歷過新生的香港後,他們來到葡萄牙人古老的港口——澳門。這幾位旅者雖然只留在澳門短短三天,但他們更希望在城市裡探索,如華人的紅燈區和賭場;但在此之前,德波瓦需要先解決住宿問題,而好友竟然是向澳門總督求助?!

港澳飛行一百載:從水上飛機到直升機

早在1920年,在香港出生的法國人Charles de Ricou在澳門創辦“澳門空中運輸公司”,但受到香港及廣東等地政府的留難,該公司未能正式投入營運。隨後的數十年,港澳之間的空中航班服務斷斷續續,由最初的水上飛機到現今的直升機,為兩地提供最快捷的運輸方式。

濠江小巴 穿越大街小巷

澳門舊城區的街道十分狹窄,一般的大型巴士難以通過。70年代之前,必須前往主幹道路搭乘巴士。直至1987年,澳葡政府提出“大巴行大道、小巴走小路”巴士路線重組計劃,當時澳門的兩家巴士公司分別向日本兩家汽車生產商“三菱”及“日產”訂購全新小型巴士,並開辦多條巴士路線進一步把網絡拓展至大街小巷。

伴你同行:福利·新福利

澳門現今的交通網絡四通八達,但約100年前,小城居民的主要活動範圍集中於不足4平方公里的澳門半島,儘管如此,當時亦已見巴士的雛形。根據歷史資料記載,澳門早於1919年就有名為“自由車”的公共交通工具出現,當時在市區主要地點設站,前往關閘馬路。至1925年,發展為“街坊車”,街坊車由廉價大貨車改裝,在貨斗上裝設木座椅,再加上蓋以遮風擋雨,車內更分設頭等及二等車廂,主要行走內港區、新馬路、水坑尾、荷蘭園及關閘,成為巴士的雛型。

新橋蓮溪的出現與變化

新橋蓮溪大約在二十世紀一零年代中期被填塞,按當時的地圖記錄,蓮溪的出海口在內港,在今天大興街與提督馬路交界處,其他大部分的河道在今天渡船街、光復街 。這是十九世紀末、二十世紀初,蓮溪歷史最末段時期的記錄。然而,不論後世王文達先生的《澳門掌故》或是清代的《澳門記略》中所記載的蓮溪,與上述的描述皆有不同,甚至十八世紀初期以前的地圖中,幾乎沒有出現蓮溪。關於這條小溪流出現在記載之中,似乎還有不少待解的謎團。

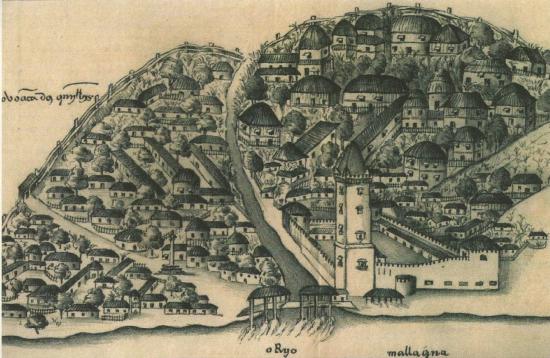

中國,是怎樣的國度?—— 葡萄牙人關於中國最早的情報,1515年

1515年,皮萊資完成《東方志》一書,這本書記錄有關葡萄牙人已知所有亞洲地區的資訊,範圍從紅海至日本。皮萊資雖未踏足中國,但他在書中提及這個神秘的富庶之國——歐洲人對中國的資訊很長一段時間停留在馬可孛羅的敘述,至兩百年後,葡萄牙人才對亞洲的資訊再一次更新。作為一名代理商,皮萊資記錄了大量有關中國的資訊。從他的記錄中,到底中國在葡萄牙人的眼中是怎樣的國度呢?

(下)獻禮首相:致送基督教墳場邱吉爾叔曾祖父墓地相冊之信函

亨利.斯賓塞.邱吉爾(Henry John Spencer Churchill)是二戰期間英國首相溫斯頓.邱吉爾(Winston Leonard Spencer Churchill)的叔祖父,其長眠於澳門基督教墳場,是本澳與斯賓塞.邱吉爾家族間的獨特紐帶。本文通過對1955年英國駐澳門領事館、香港殖民地司署、英國下議院霍羅賓爵士(Ian MacDonald Horobin)、澳門總督府等機構或個人間的通訊信函,窺探澳門對香港致送邱吉爾相冊計劃的應對,以及澳門贈送包含亨利.斯賓塞.邱吉爾墓地照片的相冊予溫斯頓.邱吉爾之結果及後續情況。

(上)獻禮首相:致送基督教墳場邱吉爾叔曾祖父墓地相冊之信函

亨利.斯賓塞.邱吉爾(Henry John Spencer Churchill)是二戰期間英國首相溫斯頓.邱吉爾(Winston Leonard Spencer Churchill)的叔祖父,其長眠於澳門基督教墳場,是本澳與斯賓塞.邱吉爾家族間的獨特紐帶。本文通過對1955年英國駐澳門領事館、澳門新教教會等機構間的通訊信函,窺探該年澳門向溫斯頓.邱吉爾贈送包含亨利.斯賓塞.邱吉爾墓的文件夾之大致安排。

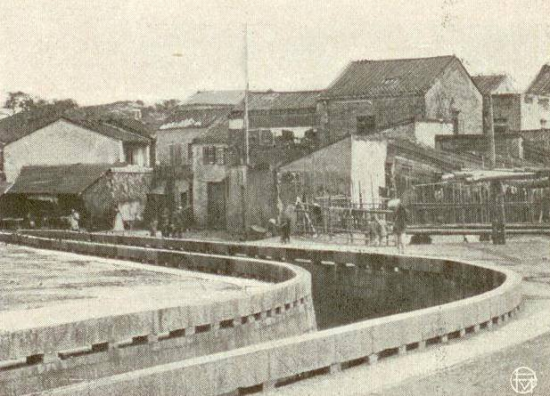

渡船街的新橋、舊橋與蓮溪

渡船街是澳門新橋區的主幹道。或許,很多人都猜想到,此馬路昔日是與渡船有關,但河流在哪裡,則不是人人知道。另外,此街區名為“新橋”,言下之意則是否曾有“舊橋”呢?再者,昔日的新橋與舊橋,到底位於何處呢?讀者欲知答案,請看下文分解。

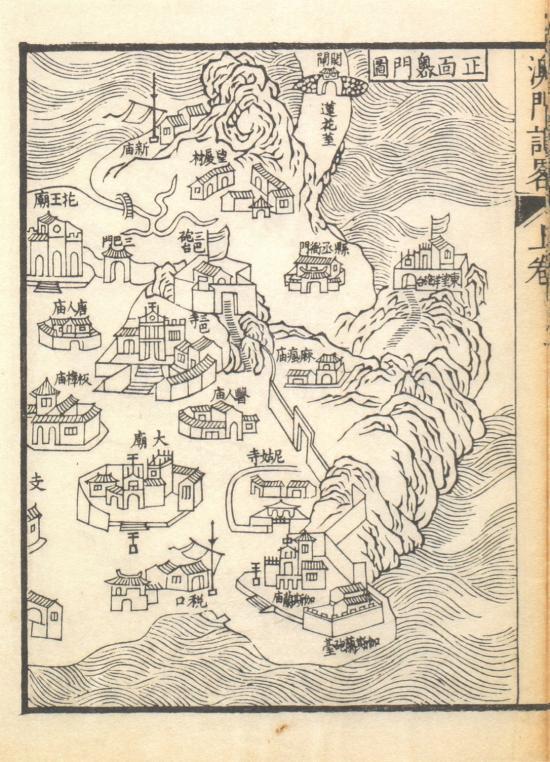

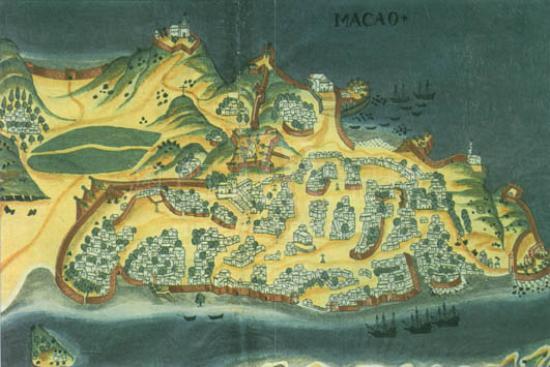

澳門北部“七村”的聚落分佈與形成

澳門在十九世紀中到二十世紀初的城市空間變遷,必然會談到葡人向澳門城周邊的擴張,擴張的範圍和策略,經常被概括為“近佔七村,遠奪三島”。“七村”是指澳門城城牆以北、關閘以南的澳門半島北部的聚落群,“三島”是指青洲、氹仔、路環。由於地理上分隔比較少,澳葡政府近佔七村的目標,在十九世紀末已經完成,而這個所謂“七村”,參考當代的文獻,似乎“七村”實際上是澳門半島北部的一個聚落群,並不是不多不少、清清楚楚的七個聚落,也並非全是從事漁農業的村落。

新橋村聚落空間的形成

新橋村是在澳門半島北部、澳門城城牆以外的一個華人聚落。以村中一條橋樑作為村名──新橋。根據新橋建成的時間推斷,新橋村的形成時間不早於十八世紀末,直到二十世紀初,蓮溪被填塞,原本聚落範圍與澳門市區完全相連,作為一個鄉鎮聚落的空間特點消失。整個十九世紀,是新橋村發展的關鍵時期。

新橋蓮溪的出現與變化

新橋蓮溪大約在二十世紀一零年代中期被填塞,按當時的地圖記錄,蓮溪的出海口在內港,在今天大興街與提督馬路交界處,其他大部分的河道在今天渡船街、光復街 。這是十九世紀末、二十世紀初,蓮溪歷史最末段時期的記錄。然而,不論後世王文達先生的《澳門掌故》或是清代的《澳門記略》中所記載的蓮溪,與上述的描述皆有不同,甚至十八世紀初期以前的地圖中,幾乎沒有出現蓮溪。關於這條小溪流出現在記載之中,似乎還有不少待解的謎團。

澳門女教育家:李瑞儀校長與培道中學

李瑞儀校長(1916-1986),[1]廣東台山人,在廣州出生及長大。12歲畢業於廣州市立第二小學後,入讀廣州東山培道女子中學,1934年高中畢業,考入燕京大學,主修中文,副修英文。1936年因“一二・九”學生愛國運動影響,抗日戰爭爆發前,大學三年級時,遵父母之命南返廣州,後在中山大學借讀一年,1940年畢業於廣州中山大學中文系。在中山大學肄業期間,李瑞儀獲文學院中文系最優成績獎。

澳門女教育家:杜嵐校長與濠江中學

杜嵐校長(1914-2013)來自遙遠的陝北,濠江中學雖非由她創立,但她早年接棒,主持及諮詢校政六十餘年(1936-2000),影響至巨,絕對是該校的靈魂人物。

中國,是怎樣的國度?—— 葡萄牙人關於中國最早的情報,1515年

1515年,皮萊資完成《東方志》一書,這本書記錄有關葡萄牙人已知所有亞洲地區的資訊,範圍從紅海至日本。皮萊資雖未踏足中國,但他在書中提及這個神秘的富庶之國——歐洲人對中國的資訊很長一段時間停留在馬可孛羅的敘述,至兩百年後,葡萄牙人才對亞洲的資訊再一次更新。作為一名代理商,皮萊資記錄了大量有關中國的資訊。從他的記錄中,到底中國在葡萄牙人的眼中是怎樣的國度呢?

(下)獻禮首相:致送基督教墳場邱吉爾叔曾祖父墓地相冊之信函

亨利.斯賓塞.邱吉爾(Henry John Spencer Churchill)是二戰期間英國首相溫斯頓.邱吉爾(Winston Leonard Spencer Churchill)的叔祖父,其長眠於澳門基督教墳場,是本澳與斯賓塞.邱吉爾家族間的獨特紐帶。本文通過對1955年英國駐澳門領事館、香港殖民地司署、英國下議院霍羅賓爵士(Ian MacDonald Horobin)、澳門總督府等機構或個人間的通訊信函,窺探澳門對香港致送邱吉爾相冊計劃的應對,以及澳門贈送包含亨利.斯賓塞.邱吉爾墓地照片的相冊予溫斯頓.邱吉爾之結果及後續情況。

(上)獻禮首相:致送基督教墳場邱吉爾叔曾祖父墓地相冊之信函

亨利.斯賓塞.邱吉爾(Henry John Spencer Churchill)是二戰期間英國首相溫斯頓.邱吉爾(Winston Leonard Spencer Churchill)的叔祖父,其長眠於澳門基督教墳場,是本澳與斯賓塞.邱吉爾家族間的獨特紐帶。本文通過對1955年英國駐澳門領事館、澳門新教教會等機構間的通訊信函,窺探該年澳門向溫斯頓.邱吉爾贈送包含亨利.斯賓塞.邱吉爾墓的文件夾之大致安排。

渡船街的新橋、舊橋與蓮溪

渡船街是澳門新橋區的主幹道。或許,很多人都猜想到,此馬路昔日是與渡船有關,但河流在哪裡,則不是人人知道。另外,此街區名為“新橋”,言下之意則是否曾有“舊橋”呢?再者,昔日的新橋與舊橋,到底位於何處呢?讀者欲知答案,請看下文分解。

澳門北部“七村”的聚落分佈與形成

澳門在十九世紀中到二十世紀初的城市空間變遷,必然會談到葡人向澳門城周邊的擴張,擴張的範圍和策略,經常被概括為“近佔七村,遠奪三島”。“七村”是指澳門城城牆以北、關閘以南的澳門半島北部的聚落群,“三島”是指青洲、氹仔、路環。由於地理上分隔比較少,澳葡政府近佔七村的目標,在十九世紀末已經完成,而這個所謂“七村”,參考當代的文獻,似乎“七村”實際上是澳門半島北部的一個聚落群,並不是不多不少、清清楚楚的七個聚落,也並非全是從事漁農業的村落。

新橋村聚落空間的形成

新橋村是在澳門半島北部、澳門城城牆以外的一個華人聚落。以村中一條橋樑作為村名──新橋。根據新橋建成的時間推斷,新橋村的形成時間不早於十八世紀末,直到二十世紀初,蓮溪被填塞,原本聚落範圍與澳門市區完全相連,作為一個鄉鎮聚落的空間特點消失。整個十九世紀,是新橋村發展的關鍵時期。

新橋蓮溪的出現與變化

新橋蓮溪大約在二十世紀一零年代中期被填塞,按當時的地圖記錄,蓮溪的出海口在內港,在今天大興街與提督馬路交界處,其他大部分的河道在今天渡船街、光復街 。這是十九世紀末、二十世紀初,蓮溪歷史最末段時期的記錄。然而,不論後世王文達先生的《澳門掌故》或是清代的《澳門記略》中所記載的蓮溪,與上述的描述皆有不同,甚至十八世紀初期以前的地圖中,幾乎沒有出現蓮溪。關於這條小溪流出現在記載之中,似乎還有不少待解的謎團。

澳門女教育家:李瑞儀校長與培道中學

李瑞儀校長(1916-1986),[1]廣東台山人,在廣州出生及長大。12歲畢業於廣州市立第二小學後,入讀廣州東山培道女子中學,1934年高中畢業,考入燕京大學,主修中文,副修英文。1936年因“一二・九”學生愛國運動影響,抗日戰爭爆發前,大學三年級時,遵父母之命南返廣州,後在中山大學借讀一年,1940年畢業於廣州中山大學中文系。在中山大學肄業期間,李瑞儀獲文學院中文系最優成績獎。

澳門女教育家:杜嵐校長與濠江中學

杜嵐校長(1914-2013)來自遙遠的陝北,濠江中學雖非由她創立,但她早年接棒,主持及諮詢校政六十餘年(1936-2000),影響至巨,絕對是該校的靈魂人物。

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入