新橋蓮溪的出現與變化

新橋蓮溪大約在二十世紀一零年代中期被填塞,按當時的地圖記錄,蓮溪的出海口在內港,在今天大興街與提督馬路交界處,其他大部分的河道在今天渡船街、光復街 。這是十九世紀末、二十世紀初,蓮溪歷史最末段時期的記錄。然而,不論後世王文達先生的《澳門掌故》或是清代的《澳門記略》中所記載的蓮溪,與上述的描述皆有不同,甚至十八世紀初期以前的地圖中,幾乎沒有出現蓮溪。關於這條小溪流出現在記載之中,似乎還有不少待解的謎團。

專題文章(中文)

澳門北部“七村”的聚落分佈與形成

澳門在十九世紀中到二十世紀初的城市空間變遷,必然會談到葡人向澳門城周邊的擴張,擴張的範圍和策略,經常被概括為“近佔七村,遠奪三島”。“七村”是指澳門城城牆以北、關閘以南的澳門半島北部的聚落群,“三島”是指青洲、氹仔、路環。由於地理上分隔比較少,澳葡政府近佔七村的目標,在十九世紀末已經完成,而這個所謂“七村”,參考當代的文獻,似乎“七村”實際上是澳門半島北部的一個聚落群,並不是不多不少、清清楚楚的七個聚落,也並非全是從事漁農業的村落。

港澳飛行一百載:從水上飛機到直升機

早在1920年,在香港出生的法國人Charles de Ricou在澳門創辦“澳門空中運輸公司”,但受到香港及廣東等地政府的留難,該公司未能正式投入營運。隨後的數十年,港澳之間的空中航班服務斷斷續續,由最初的水上飛機到現今的直升機,為兩地提供最快捷的運輸方式。

(上)旅館太差該怎樣辦?總督在嗎?可以來救救嗎?—— 法國貴族筆下的“天朝摩納哥”,1867年

1867年2月11日,三名法國旅行者——德波瓦、皮爾和福威勒從香港來到澳門旅遊,遊歷過新生的香港後,他們來到葡萄牙人古老的港口——澳門。這幾位旅者雖然只留在澳門短短三天,但他們更希望在城市裡探索,如華人的紅燈區和賭場;但在此之前,德波瓦需要先解決住宿問題,而好友竟然是向澳門總督求助?!

伴你同行:福利·新福利

澳門現今的交通網絡四通八達,但約100年前,小城居民的主要活動範圍集中於不足4平方公里的澳門半島,儘管如此,當時亦已見巴士的雛形。根據歷史資料記載,澳門早於1919年就有名為“自由車”的公共交通工具出現,當時在市區主要地點設站,前往關閘馬路。至1925年,發展為“街坊車”,街坊車由廉價大貨車改裝,在貨斗上裝設木座椅,再加上蓋以遮風擋雨,車內更分設頭等及二等車廂,主要行走內港區、新馬路、水坑尾、荷蘭園及關閘,成為巴士的雛型。

濠江小巴 穿越大街小巷

澳門舊城區的街道十分狹窄,一般的大型巴士難以通過。70年代之前,必須前往主幹道路搭乘巴士。直至1987年,澳葡政府提出“大巴行大道、小巴走小路”巴士路線重組計劃,當時澳門的兩家巴士公司分別向日本兩家汽車生產商“三菱”及“日產”訂購全新小型巴士,並開辦多條巴士路線進一步把網絡拓展至大街小巷。

(下)賣豬仔的現場實況——法國貴族筆下的“天朝摩納哥”,1867年

1867年2月13日,德波瓦、皮爾和福威勒已經留在澳門三天,這些法國旅者便提出到一處地方考察——“巴拉坑”(Barracons),也就是“豬仔館”。在十九世紀中葉的澳門,更加廣為人知的是俗稱“賣豬仔”的苦力貿易。諷刺的是,在澳門販運的第一批苦力華工正是由兩名法國商人和一名葡萄牙人於1851年控制的,其後澳門迅速發展成苦力貿易中心。走進“豬仔館”,他們將目睹黑暗行業真實且可怕的一面。

(中)總督帶隊遊澳門——法國貴族筆下的“天朝摩納哥”,1867年

1867年2月12日,法國旅行者德波瓦、皮爾和福威勒經過梳洗後離開旅館,在門外等待的是總督副官歐索里奧,將會由他陪同這三位法國旅行者,而下午則是總督柯高本人親自帶隊遊澳門。相較於第一天的“自由行”,德波瓦在澳門的第二天變成官方遊覽團。到底百多年前的澳葡政府接待外賓時,會帶他們遊覽甚麼景點呢?

(上)旅館太差該怎樣辦?總督在嗎?可以來救救嗎?—— 法國貴族筆下的“天朝摩納哥”,1867年

1867年2月11日,三名法國旅行者——德波瓦、皮爾和福威勒從香港來到澳門旅遊,遊歷過新生的香港後,他們來到葡萄牙人古老的港口——澳門。這幾位旅者雖然只留在澳門短短三天,但他們更希望在城市裡探索,如華人的紅燈區和賭場;但在此之前,德波瓦需要先解決住宿問題,而好友竟然是向澳門總督求助?!

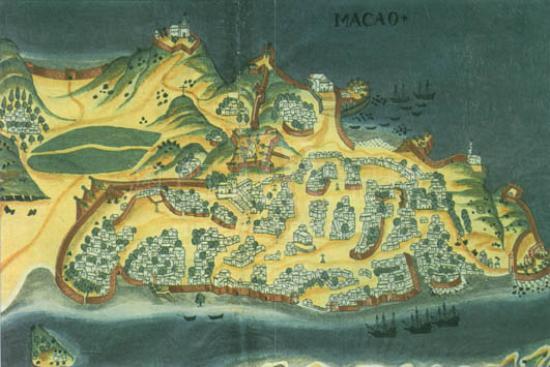

Vitória︰1622年葡萄牙人抗擊荷蘭人的街名印記

1622年,面對企圖入侵澳門的荷蘭人,葡萄牙再次將其成功擊退,為謳歌此役來之不易的勝利,葡萄牙人歷來以包括雕像、節日、紀念活動等不同形式讓後世銘記有關歷史記憶,其中,以葡文“Vitória”、中文譯作“得勝”的一系列地名,組成了一個紀念空間,至今仍在上演著一場“銘記”與“遺忘”間的競賽,向人們訴說著當年的勝果。

荷蘭大軍如何倒在澳門城外?—— 傭兵日誌中的“澳門之役”,1622年

1622年6月24日,傭兵利邦(Elie Ripon)跟隨荷蘭東印度公司參與遠征澳門的戰役。作為進攻澳門的軍官之一,他目睹荷蘭遠征軍登陸和戰敗的過程,並把之記錄於日誌裡,讓後人從一個戰敗者的角度,了解荷蘭人為何倒在澳門城下。

血腥的羅生門:荷蘭人突襲澳門?

1601年9月27日,澳門外海出現三艘神秘帆船,使整座城市陷入恐慌之中。葡人手忙腳亂把金銀珍寶搬進山頂上的聖保祿學院,還請求院長在必要時讓他們的妻兒也躲進裡頭,“如果上帝為了懲罰他們而讓敵人得勢。那麼,死在神父身邊也能讓他們感到心安。”學院的格雷羅神父在報告中感性的寫道。

視覺藝術化的佈道︰後宗教改革視野下的大三巴牌坊銅像

大三巴牌坊原是聖保祿學院附屬教堂,即聖母教堂的前壁,經過1835年大火洗禮後留下的前壁遺跡一直屹立不倒之外,還成為澳門的城市地標,被冠以“三巴聖跡”的雅號。事實上,教堂的興建充滿着歷史的時代烙印,本文嘗試以前壁上的銅像作切入點,探尋其如何受宗教改革運動影響而出現。

(下)賣豬仔的現場實況——法國貴族筆下的“天朝摩納哥”,1867年

1867年2月13日,德波瓦、皮爾和福威勒已經留在澳門三天,這些法國旅者便提出到一處地方考察——“巴拉坑”(Barracons),也就是“豬仔館”。在十九世紀中葉的澳門,更加廣為人知的是俗稱“賣豬仔”的苦力貿易。諷刺的是,在澳門販運的第一批苦力華工正是由兩名法國商人和一名葡萄牙人於1851年控制的,其後澳門迅速發展成苦力貿易中心。走進“豬仔館”,他們將目睹黑暗行業真實且可怕的一面。

(中)總督帶隊遊澳門——法國貴族筆下的“天朝摩納哥”,1867年

1867年2月12日,法國旅行者德波瓦、皮爾和福威勒經過梳洗後離開旅館,在門外等待的是總督副官歐索里奧,將會由他陪同這三位法國旅行者,而下午則是總督柯高本人親自帶隊遊澳門。相較於第一天的“自由行”,德波瓦在澳門的第二天變成官方遊覽團。到底百多年前的澳葡政府接待外賓時,會帶他們遊覽甚麼景點呢?

(上)旅館太差該怎樣辦?總督在嗎?可以來救救嗎?—— 法國貴族筆下的“天朝摩納哥”,1867年

1867年2月11日,三名法國旅行者——德波瓦、皮爾和福威勒從香港來到澳門旅遊,遊歷過新生的香港後,他們來到葡萄牙人古老的港口——澳門。這幾位旅者雖然只留在澳門短短三天,但他們更希望在城市裡探索,如華人的紅燈區和賭場;但在此之前,德波瓦需要先解決住宿問題,而好友竟然是向澳門總督求助?!

Vitória︰1622年葡萄牙人抗擊荷蘭人的街名印記

1622年,面對企圖入侵澳門的荷蘭人,葡萄牙再次將其成功擊退,為謳歌此役來之不易的勝利,葡萄牙人歷來以包括雕像、節日、紀念活動等不同形式讓後世銘記有關歷史記憶,其中,以葡文“Vitória”、中文譯作“得勝”的一系列地名,組成了一個紀念空間,至今仍在上演著一場“銘記”與“遺忘”間的競賽,向人們訴說著當年的勝果。

荷蘭大軍如何倒在澳門城外?—— 傭兵日誌中的“澳門之役”,1622年

1622年6月24日,傭兵利邦(Elie Ripon)跟隨荷蘭東印度公司參與遠征澳門的戰役。作為進攻澳門的軍官之一,他目睹荷蘭遠征軍登陸和戰敗的過程,並把之記錄於日誌裡,讓後人從一個戰敗者的角度,了解荷蘭人為何倒在澳門城下。

血腥的羅生門:荷蘭人突襲澳門?

1601年9月27日,澳門外海出現三艘神秘帆船,使整座城市陷入恐慌之中。葡人手忙腳亂把金銀珍寶搬進山頂上的聖保祿學院,還請求院長在必要時讓他們的妻兒也躲進裡頭,“如果上帝為了懲罰他們而讓敵人得勢。那麼,死在神父身邊也能讓他們感到心安。”學院的格雷羅神父在報告中感性的寫道。

視覺藝術化的佈道︰後宗教改革視野下的大三巴牌坊銅像

大三巴牌坊原是聖保祿學院附屬教堂,即聖母教堂的前壁,經過1835年大火洗禮後留下的前壁遺跡一直屹立不倒之外,還成為澳門的城市地標,被冠以“三巴聖跡”的雅號。事實上,教堂的興建充滿着歷史的時代烙印,本文嘗試以前壁上的銅像作切入點,探尋其如何受宗教改革運動影響而出現。

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入