專題文章

澳門世界遺產:崗頂劇院

“一座城市沒有劇院,就像一位少婦沒有微笑”,這就是說:沒有歡笑的婚姻,就是瀕死的婚姻;沒有藝術的城市,就是窒息的城市。澳門的葡人到處去找尋這個“少婦的微笑”,在下環灘的花園,在花王堂的前地,在聖珊澤的林間,但始終都不滿意。1857年,在比較過白馬行醫院和加斯欄兵營附近的地段之後,人們最後選定了崗頂山丘上那個幽靜的一角。

專題文章

澳門世界遺產:關帝古廟

關帝古廟位於市中心的公局新市南街,從那個澳門最廣闊,最熱鬧的議事亭廣場西側拐進,便可以看到這座古廟的身影,幾步之遙,神煙繚繞,香燭閃爍,仿佛來到一個漫天神佛的世界。廟宇規模雖小,為二進三間的中式建築,卻設有武帝殿、太歲殿、財帛宮和地藏殿;青磚結構,硬山式屋頂,兩邊開間立面上有中式壁畫,墀頭上有磚雕,正屋脊上有灰雕裝飾。

專題文章

澳門世界遺產:大三巴牌坊

大三巴牌坊屹立在空中,俯視着澳門的土地。它是一座教堂的前壁,青蒼斑駁,巍峨壯觀。歷史的風雲從它身上掠過,東西的文明流經這裡匯合。滄桑巨變,歲月流痕,然而,它身軀猶健,神采依然,以無可質疑的資格,向世人展示着這座東方小城四個世紀的傳奇、風貌和精神。

專題文章

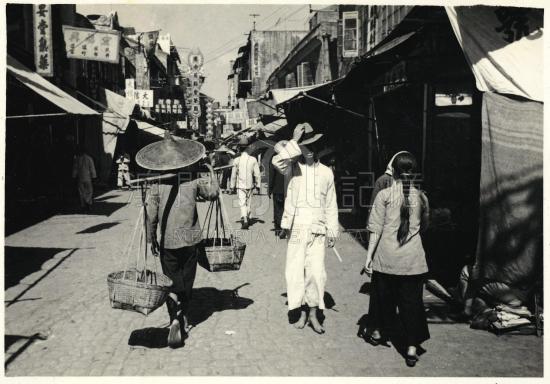

澳門街市:下環街市

下環街市所在地,是百餘年前澳門的一處風景名勝──澳門新花園。在下環街一帶填海後,荷蘭東印度公司將河邊新街至下環街之間的新填地買下,建成一個新的街區,在街區開設一個大型花園。園內遍植南洋奇花異果,飼養多種猿猴雀鳥,儼然一個亞熱帶動植物園。這裡清雅優美,花木繁茂,每逢風和日麗,中外人士來此遊園賞景。園門設在下環街口處,古羅馬式門樓,配以鑄鐵閘門,氣派非凡。後來成為了澳門土生富商李加祿(João Lecaroz)產業。

專題文章

橫越70載的黃金航線──港澳渡輪發展的蛻變(1950-2020)

“澳門旅遊娛樂有限公司”自上世紀60年代取得博彩經營權起,港澳渡輪服務迅速提升,起初由“港澳飛翼船”和信德“遠東水翼船”爭奪市場,後者見美國波音公司Jetfoil噴射船表現優良、穩定性高,便無懼高昂價格和營運成本大量引進,使用達半世紀。到八九十年代,更多公司加入競爭,為港澳渡輪發展的全盛時期。賭權開放後,迎來前所未見的旅客量,造成新一輪船公司的混戰。然而,港珠澳大橋啟用和新型冠狀病毒肺炎的疫情持續,為行業前景蒙上陰影。

專題文章

澳門世界遺產:仁慈堂

仁慈堂大樓是一座二層高,以花崗石為基礎的磚石建築,通體潔白,身形勻稱,在其它建築物之間,顯得如此的亮麗、雅致。大廈的底層和二樓,正面均有高闊的走廊,其外側一列排開七個拱券。建築物的中間,仿希臘式建築,是一座高聳的三角楣山花,兩邊建有圍欄式的女牆。

專題文章

澳門世界遺產:聖老楞佐堂

聖老楞佐堂建在一個小丘上,要從門前兩邊的台階拾級而上,才能到達正門。教堂高三層,大門中開,均勻對稱;鐘樓兩立,氣宇軒昂。加上一襲白線勾勒的黃色外衣,透出一種不可方物的高貴氣質。

專題文章

澳門世界遺產:主教座堂

主教座堂本名為“聖母聖誕堂”,因屬管理教區事務的中心,被當地人們稱為“大堂”或“大廟”。教堂位於澳門半島中部,與四周保持同等的距離,是表示不偏不倚的意思吧。“大堂”正面設計壯觀簡樸,地下三扉大門聳立,不但具有新古典主義特色,且極富西班牙風格。

專題文章

澳門街市:營地街市

營地街市(Mercado de S. Domingos)位於澳門半島公局新市南街、公局新市西街、公局新市東街、米糙巷(Travessa do Soriano)之間,現為營地街市市政綜合大樓。該樓東北方向長84米,西南方向長19米,佔地面積有1,596平方米。現為一座連地下共7層的綜合性街市,地下為停車場,一樓、二樓及三樓為小販攤檔,四樓為社區活動中心。其扶手電梯等設備安裝在大廈中央,整座大廈因此被分為南北兩個部分。大廈地面四周還開設有活動攤檔。