專題文章

澳門世界遺產:盧家大屋

盧家大屋乃用厚青磚建造的中式兩層建築,溫婉纖細,佈局精巧,係晚清時期仿照廣州西關大屋民居式樣而起的典型大宅。廬氏外面風光無限,內部宅邸豪華。廬家大屋又稱金玉堂,面積大約為400平方米,三開間三進格局,即分為門廳、茶廳(轎聽)及正廳。其中設天井多個,便於通風和採光。全幢建築整個中軸線上的空間通透,僅以屏風隔斷。

專題文章

澳門街市:台山街市

台山街市(Mercado de Tamagnini Barbosa)位於青洲大馬路 / 青洲新路(Avenida do Conselheiro Borja)、蘇沙醫生街(Rua do Dr. Ricardo de Sousa)、台山中街(Rua Central de T'oi Sán)之間。現為台山街市市政綜合大樓,啟用於2005年5月30日。該樓略呈曲尺形,長邊樓長83米,寬13米,總面積3,520平方米;短邊樓長51米,寬13米,佔地有600多平方米。

專題文章

(中)總督帶隊遊澳門——法國貴族筆下的“天朝摩納哥”,1867年

1867年2月12日,法國旅行者德波瓦、皮爾和福威勒經過梳洗後離開旅館,在門外等待的是總督副官歐索里奧,將會由他陪同這三位法國旅行者,而下午則是總督柯高本人親自帶隊遊澳門。相較於第一天的“自由行”,德波瓦在澳門的第二天變成官方遊覽團。到底百多年前的澳葡政府接待外賓時,會帶他們遊覽甚麼景點呢?

專題文章

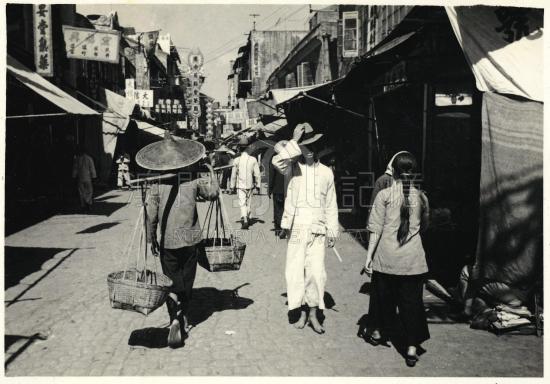

澳門街市:沙梨頭街市

沙梨頭街市,命名源於其地處沙梨頭。又因其位於海傍,街坊均俗稱為“水上街市”。街市是與市民生活息息相關的建築場所,能夠反映出一個城市發展的進程與歷史,而沙梨頭街市的前世今生,正正見證了其所處區域的發展歷程。

專題文章

澳門世界遺產:主教座堂

主教座堂本名為“聖母聖誕堂”,因屬管理教區事務的中心,被當地人們稱為“大堂”或“大廟”。教堂位於澳門半島中部,與四周保持同等的距離,是表示不偏不倚的意思吧。“大堂”正面設計壯觀簡樸,地下三扉大門聳立,不但具有新古典主義特色,且極富西班牙風格。

專題文章

流動的風味

地道美食,說白一點就是“街邊出品”,愈“路邊”愈滋味。記得上小學時,學校門外總會有一部車仔“等放學”,大家下課後會圍着它,伯伯忙個不停地串起魚蛋和炸雲吞,這份光景和舌尖上的滋味依然難忘。十年又過去,儘管學校仍如往時,但熟悉的車仔檔卻已經不見了。時代在變,車仔檔的消失,不僅是街頭風味的消失,更是一種老行業帶來的集體回憶。直到今天,只有幾位堅守奉獻汗水的流動小販,有了他們,街上才不乏味。

專題文章

街牌上的秘密

俗話說“廣州城、香港地、澳門街”,老一輩經常用此形容澳門地方細小。雖然現在很少人再這樣稱呼,但澳門的街道又確實是與別不同。藍白瓷磚街牌、葡式碎石路、古靈精怪的街名,這些都是澳門街道的一大特色。街道的特色反映澳門四百多年的歷史和演變,亦見證澳門人的生活和城市變遷。它們的故事,就是城市的歷史。