1867年2月12日,法國旅行者德波瓦、皮爾和福威勒經過梳洗後離開旅館,在門外等待的是總督副官歐索里奧,將會由他陪同這三位法國旅行者,而下午則是總督柯高本人親自帶隊遊澳門。相較於第一天的“自由行”,德波瓦在澳門的第二天變成官方遊覽團。

到底百多年前的澳葡政府接待外賓時,會帶他們遊覽甚麼景點呢?

在天朝土地上尋找昔日的歐洲

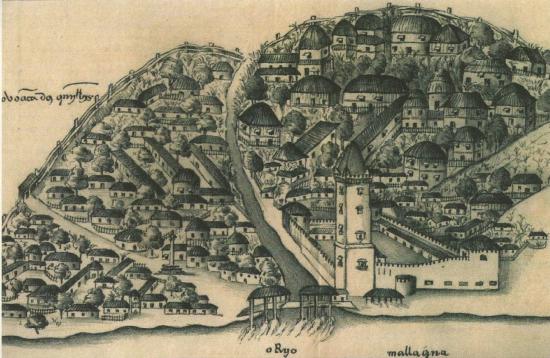

圖1 畢士達所繪的1870年代南灣風光(圖片來源:《歷史繪畫》,頁52)

德波瓦等人跟著總督柯高一起遊澳門,但澳門也不是一座甚麼大城鎮。澳門一共有九座山丘,山下是燒灰爐炮台、媽閣炮台和聖若昂炮台(São João,後稱“仁伯爵炮台”),而山上則是嘉思欄炮台、東望洋炮台和大炮台。澳門半島一側的海灣(即北灣)是華人住區,據德波瓦所述有12.5萬間房屋,住了六七萬華人。至於葡萄牙人,這2,000人則住在南灣海岸,即總督官邸所在地。

官邸外的南灣海岸,可謂澳門最優美的風景,幾乎每個登錄澳門的外國人都會目睹這片大海灣。在當時的南灣沿岸上建有別墅,政府機構和商店都設在這裡,一座座五顏六色的拱形建築物呈現出濃厚的葡萄牙風情。葡萄牙人的城鎮以一道十六尺高的城牆圍著,而城外則是菜田和望廈村。在城內中心的大炮台有上百門大口徑火炮,據德波瓦所述不僅能保衛四周的海域,更能在人數眾多的“辮子”們造反時,率先用炮台上的火炮鎮壓。

遊覽過南灣後,德波瓦三人先參觀主教座堂,再到議事公局大樓(即今日的市政署大樓),參觀那塊“天主聖名之城無比之忠誠”的匾額。然後,他們走馬看花地來到各個兵營、修道院、“窮人收容所”(Asilo dos Pobres),以及聖保祿教堂的遺跡——大三巴牌坊。在城內遊走時,他們在街上見到罩著面紗的葡萄牙婦女,還有戴著黑帽的修士和白帽的修女忙著救濟窮人。

對於一般的歐洲人來說,炮台、教堂和西洋大宅並沒有甚麼特別之處;但對德波瓦而言,澳門城卻顯得相當特別。在過去十個月的旅程中,德波瓦見到的是被殖民化和工業化的亞洲世界;但在“天朝”土地上的澳門,卻保存了古老的基督教遺跡,彷彿是在一個聞所未聞的國度裡,重新發現歐洲昔日的建築和信仰。

在德波瓦眼中,雖然澳門是與時代脫節的城市,卻保留了家鄉漸漸消失的古老文化。

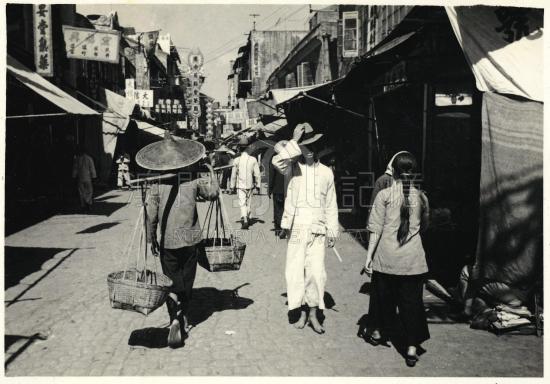

圖2 在澳門城區內的華人攤檔(圖片來源:《文化雜誌》第23期,頁14)

觀音堂裡拜聖方濟各和聖奧斯丁?

下午三時,柯高邀請德波瓦三人登上“卡洛斯王子”(Principe Carlos)號炮艦,一起為葡萄牙海軍乾杯,然後帶他們到賈梅士洞一遊。這個山洞本來是荒涼和偏僻之地,既能觀望華人的世界,又看到無盡的大海;在這幾座巨石中,被流放的詩人得到歌頌祖國榮光的靈感,創作出一部偉大的史詩,但德波瓦認為葡萄牙人把這份孤寂和詩意全毀了。他形容,葡萄牙人在這座莊嚴的地方上建了一座石亭,還在洞裡放了一座滑稽的半身像,並在旁邊胡亂地加上一點所謂的詩句,來表現賈梅士流放的經歷。

在賈梅士洞附近,德波瓦找到一個同鄉的“到此一遊”,他是法國詩人里安濟(Louis Domeny de Rienzi)。里安濟參與1822年爆發的“希臘獨立戰爭”後,離開法國軍隊,經埃及和阿拉伯到亞洲旅行,到過爪哇和中國,其中澳門是他返國前的最後一站。他在賈梅士洞附近的石壁上留下:“教會詩人路易.里安濟於1827年3月30日來此憑弔。”里安濟返國後鑽研和出版不少地理著作,其中最著名是有關澳洲(當時仍是新大陸的存在)的著作,可惜他卻以自殺來結束生命。

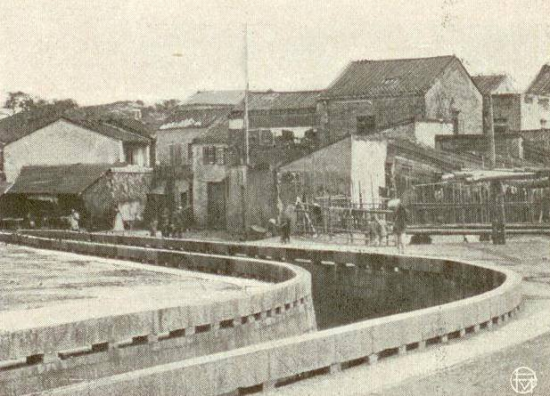

圖3 望廈村廟宇中的和尚(圖片來源:《文化雜誌》第23期,頁16)

在賈梅士洞遊覽時,德波瓦三人相信見到北面的望廈村,既然都來到城牆附近,何不出城外走走呢?

德波瓦三人隨後離開澳門城,來到望廈村的一座廟宇,而迎接他們的是幾個和尚,這裡就是觀音堂。當和尚一出口的時候,德波瓦感覺事件非常神奇:和尚竟然用葡文向他們討賞(和尚的豈能叫討賞?這叫作化緣)。他們覺得,澳門的葡萄牙人不單漢化,連華人也開始葡萄牙化。不過,更神奇的操作是,當和尚向他們介紹廟宇內的神像時,竟然稱那些三頭四臂的佛像為“聖方濟各”(St. Francises)和“聖奧斯丁”(St. Augustines)。嘩!連中國人的神佛也用天主教聖人的名字,這些法國旅行者表示澳門的這種中葡文化交流有些不可思議。

關閘與亞馬留事件

遊覽過觀音堂後,德波瓦等人沿著馬路繼續向北行,終於來到澳門與香山縣的連接之地——蓮花莖,他們見到遠處的關閘門,上面掛著大清國的旗幟。德波瓦相信,這裡是清朝在澳門最後一處能展示旗幟的地方。經過一天的澳門遊,時間已經不早,夕陽西下,太陽的餘暉影射到鏡海上。

夕陽無限美,但有人在吹“啲咑”!

圖4 《倫敦新聞畫報》有關亞馬留遇刺案的繪畫(圖片來源:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Assassination_of_Governor_of_Macau.jpg)

德波瓦回頭一看,有人吹起嗩吶(即“啲咑”),敲著大鼓。他們身穿白衣,抬著一具棺材出現在這些外國人的面前。沒無錯,關閘門附近曾經是華人的墳地,所以這裡經常是送殯隊伍的終點。當然,也有人帶著棺材越過關閘,送到內地埋葬。

清朝旗幟、棺木、黃昏……一時間讓德波瓦想起多年前的一件國際新聞——亞馬留(Ferreira do Amaral)的事件。一名把清朝官員驅逐出澳門的總督,最終被人刺殺,在二十年前案件曾經是一件轟動國際版的大新聞。在當時,外國人仍然相信亞馬留被暗殺是兩廣總督在背後策劃,而德波瓦認為以一人的血來避開一場戰爭,這個代價已經很小。

雖然突然有奇怪的東西亂入,但離開城市到城外欣賞夕陽美景,還是不錯的一天。

參考資料:

Beauvoir, Ludovic, A Voyage around the World: Java, Siam, Canton, London: John Murray, Albemarle Street, 1870, p322 – 356.

Denys Lomard著,李長森譯,《德.波瓦公爵在澳門,1867年2月》,《文化雜誌》中文版第23期,1995年夏季,頁11 – 22。

更新日期:2020/08/31

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)