1867年2月13日,德波瓦、皮爾和福威勒已經留在澳門三天,這些法國旅者便提出到一處地方考察——“巴拉坑”(Barracons),也就是“豬仔館”。在十九世紀中葉的澳門,更加廣為人知的是俗稱“賣豬仔”的苦力貿易。諷刺的是,在澳門販運的第一批苦力華工正是由兩名法國商人和一名葡萄牙人於1851年控制的,其後澳門迅速發展成苦力貿易中心。走進“豬仔館”,他們將目睹黑暗行業真實且可怕的一面。

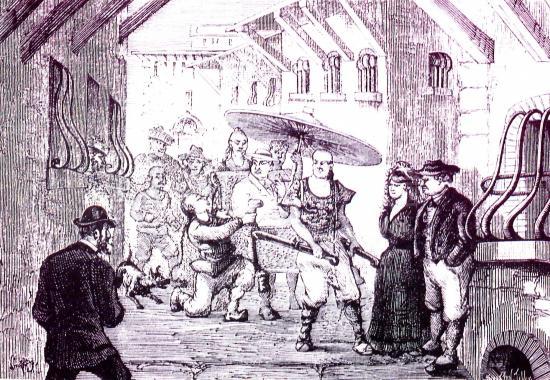

圖1 德波瓦所見到契約華工等待出洋的情況(圖片來源:《文化雜誌》中文版第23期,19)

1867年2月13日,一陣又一陣的寒風從未知的北方吹來,德波瓦(Ludovic de Beauvoir)、皮爾(Pierre Philippe Jean Marie d' Orléans)與福威勒(M. Fauvel)正在大炮台觀望聖保祿學院的遺跡。它見證著澳門最光輝的歲月,這座港口曾經連接著中國與日本的傳教與貿易,但這所建築與這段歲月已經成為遺跡。然而,國際貿易並未從澳門絕跡,十九世紀澳門仍然連接著世界的貿易,只是交換的物品從白銀與絲綢,轉為鴉片與苦力(Coolie)。

今天已經是他們留在澳門的第三天,這些法國旅行者便提出到一處地方考察——“巴拉坑”(Barracons),也就是“豬仔館”。

苦力:中國出口的新貨品

圖2 十九世紀有關中國苦力的卡通畫,當時廉價的苦力是當時中國的一大貨品。(圖片來源:https://1.bp.blogspot.com/-rCWm168IW9w/VeqzOns9gDI/AAAAAAAAEx0/TP5nC22rmU0/s1600/cheap-chinese-labour-cartoon.png)

德波瓦三人走入一家豬仔館,店舖的門面佈置了鮮花,走入店內擺放了不少花瓶作裝飾,而客廳內的家具也是上等貨。牆上還掛著幾幅畫作,畫有一艘艘輪船把中國人運到古巴和秘魯;而令德波瓦感覺尷尬的是,畫中的船隻都掛著法國國旗。事實上,在澳門販運的第一批苦力華工正是由兩名法國商人和一名葡萄牙人於1851年控制的,其後澳門迅速發展成苦力貿易中心 [1] 。

乍看之下,這看似是達官貴人的廳堂,一切看似是非常美好,但這只是為了招待上賓和官員而設的假象。迎接他們的巴拉坑主(以下簡稱“坑主”)是一名凶神惡煞的胖子,是帶有黑人血統的葡萄牙人(即土生葡人),與坑主聊了幾句後,他帶這些法國旅行者離開廳堂,走到背後的一道長廊,然後來到巴拉坑的“倉庫”,這一幕令德波瓦大吃一驚。

說是“倉庫”,因為這裡全是即將“被移民”的中國人,這些人一個個都面色蒼白,心情極為緊張,衣著骯髒,等待著送到不知何方的國度。看到那些中國人絕望無助的眼神,坑主心中卻絲毫沒有一點波動,反而還有點高興,今天他又從廣東、廣西和湖南的掮客手上取得上百個苦力,約支付了1,200法郎 [2] 。

這些華工是否被迫出外?不,他們是“自願”出洋的。

華工口中的“自願”,與他們戰戰兢兢的表情形成一種極為不協調的畫面,特別是大家都知道這些苦力是被迫上船的。在鴉片戰爭後,中國對外輸出的主要產品已經不限於茶葉與瓷器等高大上的貨品,而是出口勞動力到東南亞、澳洲和美洲工作。不過,苦力貿易與十九世紀之前的黑奴貿易之間有差別嗎?除了是人員從非洲轉向中國之外。

當然有不同。黑奴被強行擄走賣出,但華工可是出於“自願”,而且有契約在身,所以理論上是你情我願、合法合理的。

是的,理論上。

但在現實上,大家都清楚苦力貿易背後遠比這描述來得黑暗。德波瓦在旅程上已經聽過有關這些苦力的來源有違人道:有人是中國內地戰亂中的俘虜;有些人是被海盜強搶的漁民;更多人是遭自己的同鄉和掮客欺騙;而不少賭客是被澳門的賭館洗劫錢包後淪為苦力。困在巴拉坑的絕大多數華工,幾乎是被迫上船到異地過著非人生活,因此苦力又何來談得上“自願”出國呢?

“你們是留下來,還是出洋?”

早在1856年,澳葡政府宣佈廢除奴隸制;而法律也規定所有奴隸踏入澳門後,便自動重獲自由。然而,當奴隸被宣告成為澳門歷史的同時,苦力貿易才剛剛被納入澳葡政府的專營之中,依法受到政府的“華政衙門”監管 [3] 。

德波瓦得知,華工離開澳門是由華政衙門的理事官負責甄選,理事官會先問在場的華工:你們究竟是返回中國或出洋去哈瓦那?在1,000人之中,約有200人鼓起勇氣拒絕出洋,當然這絕對會惹來坑主的報復。第一輪甄選之後,“豬仔”們又回到巴拉坑之中等待下一次甄選,在這段期間坑主會“養”起他們。當時,理事官需要向華工甄選三次,三次都會問同一個問題:你們是留下來還是出洋?因此,巴拉坑主需要“養”這些苦力約兩個月時間,但萬一又有華工拒絕,坑主會向華工追索伙食和宿舍費,所以留的時間越長,便越難脫身。

經過三輪甄選之後,華工才會被華政衙門被確定為“自願”出洋。在出發前,他們會在理事官的面前簽賣身契,然後被送上船,之後就是西班牙航運代理的事,此時華工的“自由”正式被賣斷,出洋已成定局。

到底賣身契上寫了些甚麼?德波瓦的同行幾經詢問下,得知到契約上的內容:“本人許諾為本契約持有人服役八年,每天工作十二小時,並放棄這段時間的一切自由。我的僱主承諾提供伙食,在每個月給四‘皮亞斯特’(Piastre),提供衣服,並在契約期滿之日讓本人重獲自由。”契約的內容以中文及西班牙文寫成,並由巴拉坑主、華政衙門理事官及西班牙領事一起簽字畫押。這也是為何苦力又被稱為“契約工”(Contract Labour)。

這些契約工可是“自願”出洋打工,僱主保障他們的衣食住行,而且他們能有自由的一天,這與黑奴的待遇已經大大不同……才怪!

國際聞名的苦力出口地

十六世紀的美洲流傳著“黃金國”(El Dorado)之說,西班牙人相信在這片神秘大陸裡存在著一個擁有黃金的國度,因而不斷地探索和征服。當然,“黃金國”最後被認為是傳說,西班牙人征服的殖民地卻成為他們財富的來源,他們把非洲黑奴運到這片土地,強迫他們搾乾血汗來種植棉花和甘蔗等豐厚的貨物,來賺取暴利。然而,在十九世紀初期歐美國家的一片反對聲浪中,黑奴貿易終於告一段落。失去了低廉勞動力的奴隸主在不願請傭工的情況下,開始向採用來自中國的契約工,讓他們代替黑奴在種植園裡不斷被壓搾,而這些契約工大多數由澳門出發。

除了被安排到種植園工作之外,還有一批不幸的華工被派去“採金”。當時,秘魯的一些島嶼上堆積著數百年無人清理的鳥糞,這些極為肥沃的鳥糞成為頂級的肥料,而他們的工作就是去收集這些“黃金”。試想像一下,對著這些令人難受的鳥糞一會兒已經相當難受,而現在你要在鳥糞地獄中生活一天至少12小時、一年365日、連續8年,很多華工真的是痛不欲生,最終受不了的人甚至選擇自殺 [4] 。

圖3 一名的華人苦力在船上被鞭打,刊登於1864年的《哈潑雜誌》(Harper's Magazine)上。當時不少苦力被虐的事件在各大報章和雜誌中報導。(圖片來源:https://www.flickr.com/photos/agathman/4895653801/)

這是為何澳門的苦力貿易如此惡名昭彰。與前往南洋、太平洋、北美洲和澳洲的華工經歷相比,前往秘魯和古巴工作的華工可是最慘絕人寰的!

無數華工反抗的事件刊登在國際報章上,而提到他們的出發港口,幾乎離不開澳門。這不僅引來清朝百姓和官員的反對,不少歐美政客同樣反對商人們不道德的買賣。在1850年代,英國政府推出法案來規管香港的勞工契約貿易,試圖禁止華工被迫出洋的情況,於是苦力貿易轉到鄰埠的澳門,從1856年至1872年間每年有上萬名華工被賣到南美洲。

德波瓦聽聞了無數苦力的傳聞,現在目睹了巴拉坑的慘情,他認為澳門的苦力貿易的應歸咎於澳門政治的問題,因為澳門既不受葡萄牙的有效統治,也不全是中國人作主,所以澳葡政府無法像港英政府一樣有力地解決問題。事實上,即使港英政府採取了一系列措施來應對,但因苦力貿易涉及龐大的利益,不論是外國商人和華人掮客都不會放棄這隻“金蛋”。

就在這一年(1867年),英國領事才撰寫一份報告指出,無論來自哪個殖民地的移民,他們沒有一個人是完全出於自覺自願,所有人都是被船主百般誘騙、蓄意脅迫上船的,船主們想方法設法逃避法律的規約。由此可見,香港的苦力貿易相當嚴重,但澳門更糟糕的是連推行法律的進程也非常緩慢 [5] 。

圖4 一名華人青年拉著理事官的轎子,乞求他能批准出洋。(圖片來源:《文化雜誌》中文版第23期,12)

見識苦力貿易的慘況後,德波瓦離開讓人討厭的巴拉坑,但不久他見到一個年青的華人跑出來,拉著理事官的轎子大哭,他哀求官員讓他上船出洋。由於這名年青人未到法定出洋的年齡,理事官拒絕了他的申請,但年青人卻害怕坑主會因此派他到最惡劣的地方去工作。

顯然,不少華工就像這位年青人一樣,對目的地的生活一無所知。這也不難理解,畢竟能夠活著從秘魯和古巴回到家鄉的人實在太少。

再見澳門港

1867年2月14日早上6時,德波瓦一行人登上總督柯高安排的“卡洛斯王子”號炮艇,起航前往廣州,看著南灣和東望洋燈塔消失在他們的視野中。他感慨,這座城市曾經是大發現時代的重要港口,現在卻淪為賭博、鴉片貿易和“賣豬仔”的集中地。

在此之後,德波瓦和皮爾還到訪上海和北京,之後再到日本和美國的三藩市,最後於1868年回到法國。返國後,德波瓦加入外交部工作,而他把這部三年的旅行日記出版為三部遊記——《環球旅行記》(《Voyage Autour du Monde》)出版,與人們分享了在澳州、爪哇、香港、澳門、中國、日本和美國的所見所聞。

[1] 吳志良、湯開建和金國平編,《澳門編年史》第四卷:清後期(1845 – 1911),廣州:廣東人民出版社,2009,頁1680。

[2]原文的貨幣是採用「Livre」一字。雖然Livre在十八世紀時已被「法郎」取代,但直到十九世紀仍有人使用Livre來稱呼。

[3](澳)傑弗里.C.岡恩著,秦傳安譯,《澳門史:1557 – 1999》,北京:中央編譯出版社,2009,頁104 – 108。

[4](美)孔飛力著,李明歡譯,《他者中的華人:中國近現代移民史》,南京:江蘇人民出版社,2016,頁145。

[5]前揭孔飛力《他者中的華人:中國近現代移民史》,頁135。

參考資料:

Beauvoir, Ludovic, A Voyage around the World: Java, Siam, Canton, London: John Murray, Albemarle Street, 1870, p322 – 356.

Denys Lomard著,李長森譯,《德.波瓦公爵在澳門,1867年2月》,《文化雜誌》中文版第23期,1995年夏季,頁11 – 22。

更新日期:2020/08/31

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)