1622年,面對企圖入侵澳門的荷蘭人,葡萄牙再次將其成功擊退,為謳歌此役來之不易的勝利,葡萄牙人歷來以包括雕像、節日、紀念活動等不同形式讓後世銘記有關歷史記憶,其中,以葡文“Vitória”、中文譯作“得勝”的一系列地名,組成了一個紀念空間,至今仍在上演著一場“銘記”與“遺忘”間的競賽,向人們訴說著當年的勝果。

一、 荷蘭人的覬覦

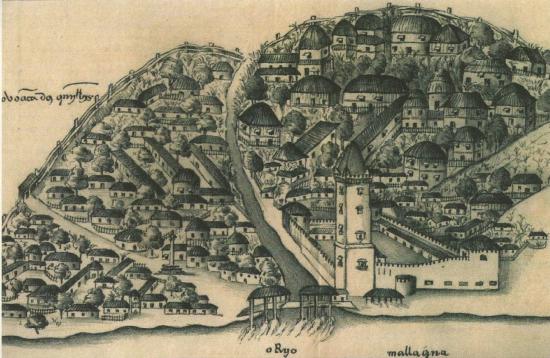

15世紀末到16世紀初,歐洲人到達東方尋找財富的熱情,乘着當時航海技術得到進一步發展的東風,轟轟烈烈地開展了一個被後世謳歌的大航海時代。他們橫渡大西洋到達美洲、繞道非洲南端到達印度。這是兩條新航線。而澳門亦在這場開啟全球化時代的“空間革命”中,由務農捕魚的小村落,一躍登上了國際舞台,葡萄牙人自16世紀中葉在這裡租居後,一方面以澳門為中轉港從事海上貿易,各式貨物、商品東往西來,千帆並航、繁榮一時,另一方面,所謂利之所趨,導致原本僻靜獨處、與世無爭的澳門不得不面對來自海盜、以荷蘭為主的歐洲其他國家等方面的覬覦及威脅。

在大航海時代中,葡萄牙人在一開始無疑作為先驅者走在前列,然而,隨着時間的推移,其他歐洲國家也加入到遠航亞洲的隊伍當中,荷蘭人便是其一,而令葡萄牙人苦惱的是,他們與這些後來者之間並未能總是和平相處,互惠互利。

事實上,1594年開始,荷蘭人在準備尋找通往東印度的海道時,已經將澳門作為一個進入中國的戰略要點,[1]而在1596年,荷蘭首航印尼萬丹(Bantam),便與葡萄牙人發生了激烈衝突。[2]1601年,荷蘭人更對澳門進行突襲,據一位葡萄牙耶穌會士記載,其時海上出現了:

“兩艘大船和一艘較小的帕塔索(patacho)船。人們馬上意識到來的是敵人,因為從印度來的商船已經到達,而從其它地方來的船並沒有合適的季風,此時不應當有預期的船隻出現。這座城市既沒有城牆和堡壘,也沒有炮兵和衛戍部隊,市民們認為自己的家並非安全之地,便紛紛把他們的全部銀両和財物藏到(聖保祿)學院裡,並一起要求院長神甫,一旦敵人企圖登陸,請允許他們的妻子家人進入學院躲避。他們決定如果敵人佔領了海灘,他們就退入學院,因為這裡地勢較高,易於防守。” [3]

另一方面,當時出任澳門地方兵頭的為中國及日本巡航首領波爾圖加爾(Dom Paulo de Portugal),“他迅速把陸地上所有的人組織起來,安排到敵人的必經之路上。當機立斷,把當地所有的人組織起來,對敵人可能登岸的地方進行嚴密防禦。” [4]是次事件最後以荷蘭人被俘而告終。

雙方產生摩擦的箇中原因是荷蘭希望與中國等地進行更多貿易,看中了澳門這一有利的地理位置和環境,正如荷屬巴達維亞(Batavia)總督在1614年所言: “如果荷蘭人攻佔了澳門,不僅能代替葡萄牙人變為日本市場的中國絲貨供應商,而且可以打跨葡萄牙帝國在亞洲的支柱,從而可以直接指望全世界渴望得到的中國財富和物產。”。[5]這次突襲雖然以荷蘭人的失敗告終,但同時亦拉開了葡萄牙人與荷蘭人自此一段長時間對澳門進行侵略與防衛的角力,荷蘭人分別於1604、1607、1622、1627年先後發起對澳門的進攻,而在歷次戰爭中,以1622年的戰況最為激烈。

二、 1622年葡萄牙人抗擊荷蘭人之戰

1622年5月29日,先是“兩艘荷蘭軍艦和兩艘日本軍艦出人意料地突然來到澳門海灘”,6月21日,“又有十三隻荷蘭船,包括九艘大軍艦和四艘帕塔索船開到了澳門,加上早先抵達的四艘軍艦,一共是十七隻船。”至翌日又“派出了八隻小船對哨位進行偵察”,荷蘭人與葡人在各處,尤其是在劏狗環一陣猛烈交火之後,退回到他們的船上。23日,荷蘭“派出兩艘大船,其中一艘船裝著兩排重二十五至三十阿拉斯特爾的大炮,並開始炮轟伽思蘭炮臺,炮轟從下午兩點一直持續到晚上六點。巨大的炮聲像令人恐怖的雷聲,瘋狂的炮彈像一道道閃電,密集得像驟雨一般。空氣渾濁,天空硝煙彌漫,遮住了太陽,喊聲震天;原本用來叫醒人們的鼓聲和哨聲現在混亂地響成一片。”[6]

到了6月24日,亦即紀念若翰洗者(John the Baptist)誕辰的聖若翰節, “幾乎是在太陽昇起後的兩個小時,兩艘軍艦突然開始炮轟城市”,同時,兩艘軍艦冒著着槍彈在劏狗環登陸,另有“三十二條小船滿載着火炮、石炮和八百名火槍手發起了瘋狂的進攻,迫使六十名葡萄牙人和九十名土生從沙土建的圍牆撤退到城裡”,荷蘭人看見葡人一邊還擊一邊撤退,“就派出兩個連的二百名士兵在海灘上卸下大炮,以此攻打城市。秩序井然訓練有素的火槍手們邊走邊射擊,沿著東望洋山向前推進,佔據了上鋒。”但當荷蘭人“來到一個叫泉(Fontinha)的地方...炮台山向他們發射了三發炮彈,第三發炸死了他們二、三人,其他人被嚇得驚慌失措。”

其後,荷蘭人“開始向山上前進希望佔領某個制高點以便展開自衛,使得從劏狗環登陸上山的兩隊人馬能夠匯合,最終佔領東望洋山。見到這種情況,葡萄牙人在一些教士特別是耶穌會神父們的鼓勵下逐漸靠近了敵人,高喊着聖地牙哥的名字衝向敵人。許多人扔掉火槍,從四面八方展開英勇的進攻,用劍與敵人作戰,從氣勢上壓倒了荷蘭人...葡萄牙人從側翼向他們發起了猛烈的衝鋒,荷蘭人潰不成軍,在逃跑中,許多人為了跑得更快甚至仍掉了旗幟、武器和所有的一切。”葡人稱“只有少數敵人游泳得以逃脫,帶血的海水與其說是清水,倒不如說更像是紅酒。”而“經過清點留在戰場上的死亡者人數和已經從海裡打撈上來的溺死的人數,荷蘭軍艦在這次作戰中共損失了三百多人,這裡還不包括不斷被海浪沖上岸來的死者。”此外, “將領幾乎全部被就地消滅,其中包括陸軍司令。”而葡方只“死了四個葡萄牙人,兩個卡斯蒂利亞人和一些黑奴,有二十人受傷。”[7]

三、 Vitória(勝利):紀念勝利的豐碑

1622年成功擊退荷蘭人的戰役,極大鼓舞了在澳葡萄牙人,為了歌頌這場來之不易的勝利,葡萄牙人進行了一系列的紀念工作,例如,1622年議事會動議的彌撒便屬最早的紀念儀式,約在1844年,彌撒改為在東望洋山聖母雪地殿舉行; [8]東望洋砲台曾有一座以花崗岩雕刻的粗糙石像,傳說,它由1622年被俘的荷蘭士兵所雕刻,象徵荷蘭人的慘敗; [9]另外,恰逢戰勝荷蘭人的6月24日當天是紀念若翰洗者誕辰的聖若翰節,澳葡自此把若翰洗者奉作澳門的保護神; [10]

到了1914年,總督公會(即政務委員會)又決議將6月24日列為本澳的公衆假期,此決議在1952年葡萄牙海外部部長羅瑟文(Manuel Maria Sarmento Rodrigues)訪澳期間,再通過立法條例加以確認; [11]有關傳統一直延續至1999年澳門回歸祖國前,至於城市日大馬路(Avenida 24 de Junho)、城市日前地(Praceta 24 de Junho)便是直接以“城市日”命名,葡文街名如果直譯作中文則為“六月二十四日大馬路”、“六月二十四日前地”。然而,城市日這個節日名字本身未與戰爭有所呼應,同時隨其背後所承載與戰爭相關的歷史記憶亦逐漸被淡忘,現今人們已很難由城市日大馬路聯想到1622年擊退荷蘭人的戰役。

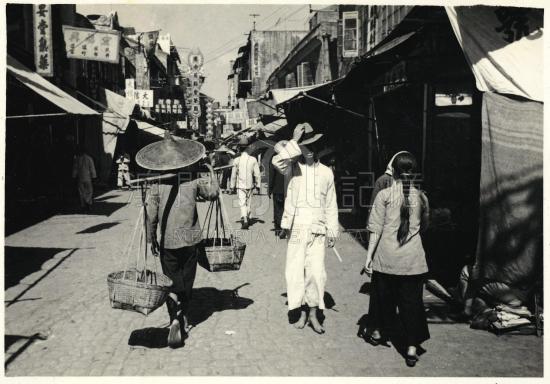

圖1 得勝馬路的別墅(1925年)

引自[葡]左倩萍(Cecilia Jorge)、古維傑(Rogério Beltrão Coelho):《澳門影集:城市回憶錄》,澳門:東方文萃,2005年,第88頁。

而另一組以“Vitória”命名的地名,中文亦相應譯作“得勝”,則是至今仍能重新呼喚起1622年抗擊荷蘭人的歷史記憶的印記,其中,最早、同時是最重要的紀念形式是建設得勝花園(Jardim da Vitória)。

得勝馬路(Estrada da Vitória)、得勝街(Rua da Vitória)於20世紀初先後出現,得勝馬路開闢後,隨即建設了不少西式別墅,1911年8月26日,澳葡政府公鈔局公佈了澳門納公鈔至多之人,共計30名,其中,顧哩耶.緬尼士(Álvaro César Correia Mendes)住址顯示為得勝馬路, [12]這由側面反映了當時得勝馬路環境優越,以致吸引到富戶在此居住,不少歷史照片亦可見昔日得勝馬路東側別墅的面貌(圖1-4)。

圖2 得勝馬路的別墅(1935年)

引自[葡]左倩萍、古維傑:《澳門影集:城市回憶錄》,第101頁。

圖3 得勝馬路與得勝斜巷交界處的別墅(年代不詳)

引自“Macau no ano da Morte de Camilo Pessanha”, Revista de Cultura, Macao, Vol. 15, ,pp.48.

圖4 得勝馬路的別墅(約1935年)

引自[葡]左倩萍、古維傑:《澳門影集:地點,人和生活》,澳門:古維傑,1993年,第87頁。

現時,得勝馬路西側除了得勝花園,尚有治安警察局交通廳大樓、高美士中葡中學大樓、新花園泳池、何東中葡小學大樓、塔石體育館、華士古達嘉馬花園(Jardim de Vasco da Gama),而東側的別墅群則大多已建設成新廈或現代校園(圖5),只留下了兩幢別墅式建築,其一為位於得勝馬路30號的善牧中心(圖6),1641年,聖若望.歐德(St. John Eudes)神父開始協助被虐及被遺棄的婦女,二百年後,聖女于法西亞(St. Mary Euphrasia Pelletier)修女又將有關工作發揚光大,同時為了能將修和的使命達至全球各地,於1835年獲得教宗額我略十六世(Gregorius PP. XVI)的祝福而創立善牧女修會(The Sisters of the Good Shepherd), [13]該修會在本澳亦開展了不少婦女服務。

圖5 得勝馬路今貌,關俊雄攝

圖6 善牧中心,關俊雄攝

而位於得勝馬路34號的建築物,自2003年起至今,為今衛生局轄下的結核病防治中心(圖7),作為針對該疾病的機構,是本澳公共醫療體系中的重要一環。

圖7 結核病防治中心,關俊雄攝

另外,由一幀約攝於1920年的照片可見,得勝花園後方曾建有一個小型的單體構築物,以位置而論應當在得勝馬路之上,可能是屬於軍事用途的哨站(圖8、9)。

圖8 得勝花園(約1920年),引自[葡]古維傑:《澳門影集1844-1974》,澳門:東方基金,1989年,第83頁。

圖9 得勝花園今貌,關俊雄攝

到了1990年,隨著火藥局斜巷(Calçada do Paiol)更名作得勝斜路(Calçada da Vitória),[14]與得勝馬路、得勝街聚合成一系列“得勝”系列街名,訴說着澳門歷史上不多見的一縷硝煙。

注釋:

[1] 博斯(Arie Pos):《“以夷制夷”:明代的澳荷關係》,吳志良、金國平、湯開建主編:《澳門史新編──第二冊》,澳門:澳門基金會,2008年,第561頁。

[2] 湯開建、吳青:《萬曆四十八年紅夷船沉陽江始末考──兼談紅夷大炮早期入華問題》,《澳門研究》(澳門)2003年第4期(總第19期),第234頁。

[3] [葡]費爾南·格雷羅(F.Guerreiro),蔚玲譯:《1601年荷蘭人突襲澳門》,《文化雜誌》(澳門)2010年夏季刊(總第75期),第33頁。

[4] [葡]費爾南·格雷羅(F.Guerreiro),蔚玲譯:《1601年荷蘭人突襲澳門》,《文化雜誌》(澳門)2010年夏季刊(總第75期),第34頁。

[5] C.R.Boxer: Fideelgos in the Far East,1550-1770, The Hague Martinus Nijlloff, 1948, p.73.轉引自黃啟臣:《澳門通史》,廣州:廣東教育出版社,1999年,第104頁。

[6] [葡]安東尼奧·多·羅薩里奧(António do Rosário):《關於荷蘭人襲擊澳門的報告》,轉引自《文化雜誌》(澳門)2010年夏季刊(總第75期),第55-58、59-61頁。

[7] [葡]安東尼奧·多·羅薩里奧:《關於荷蘭人襲擊澳門的報告》;[葡]駱日祿(Jeronimo Rodrigues):《關於中國澳門擊敗荷蘭人的報告》,轉引自《文化雜誌》(澳門)2010年夏季刊(總第75期),第61、62頁。

[8] [葡]施白蒂(Beatriz Basto Silva)著、姚京明譯:《澳門編年史(十九世紀)》,澳門:澳門基金會,1998年,第182頁。

[9] [英]博克塞(Charles Ralph Boxer):《澳門歷史研究》(Estudos para a História de Macau),里斯本:東方基金會,1991年,第1卷,第73頁。轉引自金國平、吳志良:《澳山、東西望洋考》,《澳門研究》(澳門)2002年第4期(總第15期),第211頁。

[10] [葡]迪奧戈·卡爾代拉·雷戈(Diogo Caldeira Rego)著、范維信譯:《澳門的建立與強大記事》,《文化雜誌》(澳門)1997年夏季刊(總第31期),第148頁。該文把若翰洗者誤譯作若奧·巴蒂斯塔。

[11] 林守儒:《澳門的四個主保》,《澳門日報》(澳門),2013年1月28日。

[12] 《澳門政府憲報》1911年8月26日第34號,第458頁。

[13] 善牧會(香港)網站(http://www.goodshepherd.org.hk/cht/history.php)。

[14] 林廣志等著:《澳門舊街往事 》,澳門:民政總署,2013年,第201頁。

更新日期:2020/08/31

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)