1622年6月24日,傭兵利邦(Elie Ripon)跟隨荷蘭東印度公司參與遠征澳門的戰役。作為進攻澳門的軍官之一,他目睹荷蘭遠征軍登陸和戰敗的過程,並把之記錄於日誌裡,讓後人從一個戰敗者的角度,了解荷蘭人為何倒在澳門城下。

圖1 1635年的澳門城(圖片來源:《Livro das plantas de todas as fortalezas, cidades e povoaçoens do Estado da India Oriental》,1635)

“各自保命,已經沒有希望。你們也看到,其他人都撤退!”

在通往海灘的血路上,利邦(Elie Ripon)不斷地揮動手上的長戟,把擋路的敵人一一殺死。利邦對這片殺戮戰場並不陌生,但他從未試過如此狼狽地逃命。來到海灘時,很多登陸小艇已駛離戰場,他只好走入冰凍的海水裡,去追逐還未駛得太遠的小艇。無數的子彈如冰雹般打落利邦,但幸運的是海浪擋著了子彈,而更幸運的是他終於登上一艘小艇,離開名為“澳門”的地獄。

1622年6月24日,荷蘭東印度公司對澳門發動的遠征以慘敗告終。利邦作為在東印度公司服役的瑞士傭兵參與這場遠征,並把目睹的戰敗過程寫在日誌裡。在這個職業士兵眼中,荷蘭人為何會敗於一座“空城”面前?

出沒在亞洲的瑞士傭兵

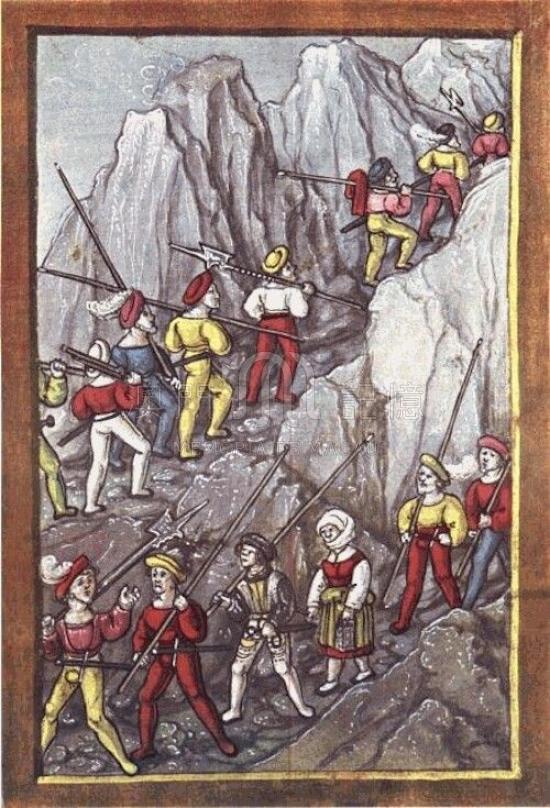

圖2 由於瑞士位於高山地區,不少男子選擇離鄉打工謀生,包括從事傭兵的工作。中世紀晚期,瑞士傭兵可謂歐洲最著名的戰場打手之一,其戰陣和紀律性更影響了歐洲日後的軍事發展。(圖片來源:Wikimedia.com)

歐洲有句古話:“無錢不使瑞士兵”(Pas d’ argent, pas de Suisses)。十五世紀時,國王、領主和城市之間開戰會出錢請專業人士——傭兵出手。這些職業士兵接受嚴格訓練並擁有紀律性,在戰場上比騎士和農民的發揮來得穩定(但前設是肯出錢),而當時傭兵界兩大巨頭之一就是瑞士傭兵(Reisläufer)。當然,瑞士傭兵除了出現在歐洲戰場上,被派到亞洲作戰也並非前所未見的事情。印度總督阿爾布克爾克(Afonso de Albuquerque)就曾經請求葡萄牙國王派遣瑞士傭兵來亞洲,協助改善軍隊的組織和紀律,因為士兵們的魯莽行動和鬆散紀律往往會招致慘敗[1]。

十七世紀初,荷蘭正向亞洲貿易霸主——葡萄牙人發起挑戰,要拿下新一代貿易“大佬”的地位。1602年荷蘭東印度公司成立後,曾經派出艦隊向馬六甲、莫桑比克和澳門等戰略據點發起進攻,但這根本無法動搖葡萄牙在亞洲的勢力。直到1609年,荷蘭人與西班牙人簽訂十二年的停戰協定,連帶葡萄牙人也停火了。就是這段“中場休息”裡,荷蘭東印度公司深感需要在亞洲建立據點,作為日後在戰爭和貿易上的基地,於是把槍頭指向爪哇,計劃在這個香料產地建立公司的新“總部”。

“想要財富和名聲嗎?想要的話可以給你,上船吧!所有的財富和榮耀都在亞洲,來公司上班吧!”

荷蘭東印度公司正急於招募員工上班,不單要有生意頭腦,也需是上得戰場肉搏的員工。1618年,瑞士青年利邦參與到格陵蘭捕鯨後,得知荷蘭東印度公司請人的消息。對他而言,捕鯨生活雖然相當刺激且具挑戰,但利邦卻並不感興趣。最後,他決定加入荷蘭東印度公司,擔任一名士官[2]。就這樣,利邦開始了在亞洲的服役生涯,也見證荷蘭東印度公司崛起的過程。

圖3 荷蘭東印度總督科恩。作為首任總督的他,確立了荷蘭人在爪哇的勢力,並試圖開展與中國的貿易。(圖片來源:Wikimedia.com)

經過半年的航行後,利邦所坐的帆船來到戰火漫天的巴達維亞(Batavia),這座日後被喻為“東方女皇”的城市。然而,新生的“女皇”正受到在叢林的萬丹人和雅加達人,以及海上的英國人的輪番圍攻;當時,與巴達維亞共存亡的還有荷蘭東印度總督科恩(Jan Pieterszoon Coen)[3]。面對被“圍毆”的局面,利邦帶著士兵們一邊築寨蓋堡,一邊進行戰鬥。荷蘭人最後乘著敵人內訌進行反擊,解除巴達維亞的危機。

隨著巴達維亞的戰事穩定後,科恩開始擴張在爪哇地區的勢力,並出兵班達群島與巽他群島,控制當地的土著及驅逐西班牙人和葡萄牙人。在1621年,荷蘭東印度公司已經排除爪哇的敵對勢力,多數土著都臣服在巴達維亞之下,而城市也漸漸發展起來,很多人遷到城內居住[4]。

眼見十二年的停戰將要到期,科恩開始把下一個擴張目標定在爪哇之外,也就是葡萄牙人居住的澳門港。

遠征澳門

圖4 洪第烏斯(Jodocus Hondius)的東亞地圖,1628年。當時,歐洲人對中國、台灣(福爾摩沙)、日本等地的地理環境仍然是相當有限。除了地理資訊之外,地圖上的一些圖像也有一些訊息,如右上方的中國帆船、日本人處決基督徒(震驚全歐洲的大事件)等。(圖片來源:https://www.hjbmaps.com/products/antique-map-china-hondius-1606)

1622年3月31日,巴達維亞港正集結一支艦隊,準備向澳門發動一次遠征。利邦在此時被任命為中尉,被編入謝靈(Christian Chelin)上尉的連隊中。整支遠征艦隊由十二艘戰艦組成,作戰部隊共有十個連隊,約800人,由雷爾松(Corneille Reyer)擔當指揮官[5]。遠征艦隊在四月十日起航,但並不是直接駛向澳門,而是先到交趾支那(Cochinchine)的金蘭港(Comorin),突襲相信是葡萄牙人或西班牙人的造船港,其後途經海南島進入珠江口[6]。

“六月二十二日,我們抵達澳門港,勘察了可登陸的地點,沒找到最合適的靠岸點,因為那裡有西班牙人和葡萄牙人防守的壕溝和炮台。夜晚,我們開始備戰,命令所有船長、士兵、船艦、救生艇等待命,準備在日出前一小時發動拂曉攻擊。” [7]

當時,澳門外海已經有兩艘荷蘭戰艦和兩艘英國軍艦,他們進行了一個月的封鎖行動。葡萄牙人一早處於備戰狀態,雖然荷蘭人在戰艦和人數方面佔優,但都不敢輕舉妄動。

從利邦眼中,澳門就是一個鳥不生蛋、毫無出產的地方:

“澳門有三四個島嶼,最好的由葡萄牙人居住,但那是不毛之地,只能種點花草和橘子。其他島嶼都不能住人,有灌木覆蓋群山,其間有山羊、母牛等牲畜,從港口就能望見。” [8]

然而,這片“不毛之地”卻有著重要的貿易價值。科恩總督認為打開中國市場是東印度公司發展的重要一環,既是為了得到中國珍貴的貨品,也是希望得到龐大的勞動人口。萬一這次攻擊失敗,艦隊也能到澎湖建立新據點,與中國人展開貿易[9]。

圖5 英國繪圖師John Speed的中國地圖中的澳門(1626年),而內容與Daniel Meisner的《中國的亞馬港》(Amacao in Chyna)意想圖相似。(圖片來源:張曙光、戴龍基主編︰《駛向東方︰全球地圖中的澳門》,澳門科技大學,2014年,第82~85頁。)

經過了又一天的準備後,在六月二十四日清晨,荷蘭人終於發動進攻,憑著炮火和人數上的優勢,一口氣登岸並奪下劏狗環。雖然登陸戰成功,但艦隊司令雷爾松卻受傷倒下,被士兵帶回船上,指揮權於是落到瑞凡(Hans Ruffijn)上尉[10]。見到葡萄牙人狼狽地逃跑,瑞凡認為形勢大好,於是下令全軍乘機追擊,直接拿下澳門。

“不會吧,你們真的是亂來……”目睹這種操作的利邦不禁感到驚訝,他所見這場登陸戰令士兵們疲憊不堪,而且大家手上的彈藥都用了不少,現在又立即行軍,萬一中伏怎樣辦?

“我於是命令中士回去找火藥和軍需品。我預見即將發生的事,質問瑞凡,是不是有人幫我們備好彈藥,他的進攻太倉促。我呢,則往左手邊山上去,來到一座大修道院旁。”[11]

利邦所指的山相信是東望洋山,他可能計劃搶高地等補給。然而,荷蘭軍隊的攻勢被葡萄牙人擋下,戰況處於膠著狀態。

整場戰役來到關鍵時刻。就在此時,利邦見到葡萄牙人帶著300名灌醉的黑奴,拿著武器如野獸一樣殺入戰場。與此同時,荷蘭人的彈藥補給被一個爪哇人點燃下爆炸,葡萄牙人見敵人沒有彈藥,於是向荷蘭人發動反擊。

“死定了,彈盡糧絕。”利邦心想戰鬥已經輸了,便與自己的部隊開始逃命,從東望洋山上拼命地逃。“我們下山時,與敵人短兵相接、彼此廝殺,我方士兵持劍殺出一條血路。”然後發生的事情相信大家都知道。

這一天,800名荷蘭遠征軍登上澳門,最後只剩下250人,包括六名上尉、三名中尉、九名掌旗官和七名士官[12]。

一場賠本又賠命的戰鬥

從利邦的日誌裡中不難發現,澳門並非是一座無防守的空城。儘管明朝官員不允許大規模築堡,但葡萄牙人盡最大努力在沿岸建造戰壕和炮台阻止敵人的入侵。在荷蘭人登岸後,葡萄牙人投入所有人員參與戰鬥,包括黑奴和傳教士(利邦在逃命時就殺死一名傳教士),全力抵抗荷蘭人的入侵。

圖6 十七世紀初期的荷蘭火槍兵(圖片來源:Wikimedia.com)

荷蘭人進攻失敗,利邦認為這是瑞凡的指揮問題。“這一切都是因為缺乏彈藥,還有那個瑞凡下的錯誤命令而肇禍。”[13]

事實上,荷蘭人在進攻澳門前不僅沒有周詳的計劃,甚至連軍事人員也不足。十支參與戰役的連隊中,只有三支是由軍官帶領,其餘的全是商務員和船長帶兵,而且他們是在戰前才暫時任命為連隊上尉。當他失去指揮官之後,這些臨時軍官未能對戰時形勢作合適的判斷和指揮,結果招來這場慘敗。[14]

“他們在嘗試,還以為自己在做買賣:還在學習作戰階段,便命喪黃泉,因為臨陣磨槍,釀成大錯。但事情已經發生,只能接受。”[15]

雖然利邦把問題責怪到瑞凡身上,他本身“搶山頭”的行動反映部隊之間的不協調情況,而這也是欠缺作戰計劃的表現。

荷蘭人進攻澳門失敗,不單純是那發神奇的炮彈或是火藥爆炸而導致,而是荷蘭遠征軍從組織至指揮一系列的問題引起,加上葡萄牙人的頑強抵抗,使荷蘭人在澳門吃了一場敗仗。

東南亞的海上冒險

澳門之役的失敗,只是荷蘭人挑戰葡萄牙人與西班牙人的小挫折。1622年6月27日,雷爾松的荷蘭遠征艦隊來到澎湖,計劃在這裡另設貿易據點,但荷蘭人在澎湖的行動卻惹來漳州官府的敵視。利邦除了在澎湖與明朝水師的戰鬥,他又參與一系列航海冒險,包括前往日本及台灣,甚至參與在大員建造堡壘。在澎湖期間,荷蘭人一直與中國走私商接觸和貿易,也透過他們與明朝官府達成協議,容許荷蘭人與中國進行貿易,但他們必須離開澎湖。1624年,荷蘭人從澎湖遷到台灣大員,並在當地經營“熱蘭遮城”(Zeelandia)。

對以戰為生的利邦而言,留在熱蘭遮城的生活不能滿足他對冒險的追求,結果他返回巴達維亞。在途中,他經過澳門:

“(1624年12月)18日,越過澳門,沿著占婆海岸前進。一路上沒看見甚麼,除了一陣強風,讓我們見到一些飛魚,和四、五隻鯨魚。” [16]

圖7 1656年的巴達維亞要塞,由荷蘭畫家Andries Beeckman繪畫。當時荷蘭人已從葡萄牙人手上奪取馬六甲、爪哇和日本的貿易,使巴達維亞成為十八世紀亞洲最重要的商城。(圖片來源:Wikimedia.com)

顯然地,他對這個鬼門關已經沒有甚麼感覺。到了巴達維亞後,利邦參與公司的新工作,包括(日常地)攻擊葡萄牙人和軍事據點,以及與東南亞的王國和部落建立外交。直到1627年,利邦結束他在荷蘭東印度公司八年的服役生涯,坐船返回歐洲。

我們不知道利邦回到歐洲的生活,但他的海上冒險日誌卻為人們記錄了“海上馬車夫”在亞洲崛起的過程,以及揭示了十七世紀亞洲的風土人情。

注釋:

[1] (英)羅傑.克勞利(Roger Crowley)著,陸大鵬譯,《征服者:葡萄牙帝國的崛起》,北京:社會科學文獻出版社,2015年,頁290。

[2] (瑞)艾利.利邦(Elie Ripon)著,賴慧芸譯,《海上冒險回憶錄:一位傭兵的日誌,1617 – 1627》,杭州:浙江大學出版社,2015年,頁70 – 71。

[3] 巴達維亞所在地原本由雅加達王(Prince Jayawikarta)統治,而他臣屬於萬丹蘇丹國(Banten Sultanate),因此荷蘭人的入侵招來本地的雅加達人及萬丹人的抵抗。與此同時,荷蘭人與英國人在十七世紀初為控制爪哇一帶的貿易而爆發戰爭,所以英國人也加入雅加達和萬丹的聯盟中,一起對付荷蘭人。

[4] 前揭利邦《海上冒險回憶錄:一位傭兵的日誌,1617 – 1627》,頁102。

[5] 林發欽著,《澳門史稿》,2005年,頁85 – 89。

[6] 前揭利邦《海上冒險回憶錄:一位傭兵的日誌,1617 – 1627》,頁107 – 109。

[7] 前揭利邦《海上冒險回憶錄:一位傭兵的日誌,1617 – 1627》,頁102。

[8] 前揭利邦《海上冒險回憶錄:一位傭兵的日誌,1617 – 1627》,頁112。

[9] 前揭林發欽《澳門史稿》,頁79 – 81。

[10] 前揭利邦《海上冒險回憶錄:一位傭兵的日誌,1617 – 1627》,頁109。

[11] 前揭利邦《海上冒險回憶錄:一位傭兵的日誌,1617 – 1627》,頁109。

[12] 前揭利邦《海上冒險回憶錄:一位傭兵的日誌,1617 – 1627》,頁111。

[13] 前揭利邦《海上冒險回憶錄:一位傭兵的日誌,1617 – 1627》,頁111。

[14] 前揭利邦《海上冒險回憶錄:一位傭兵的日誌,1617 – 1627》,頁114。

[15] 前揭利邦《海上冒險回憶錄:一位傭兵的日誌,1617 – 1627》,頁111 – 112。

[16] 前揭利邦《海上冒險回憶錄:一位傭兵的日誌,1617 – 1627》,頁154。

更新日期:2020/08/31

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)