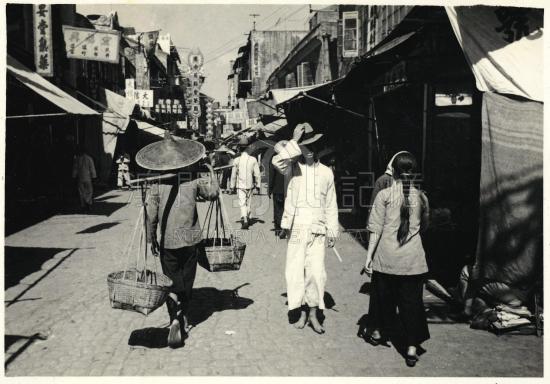

從議事亭前地向南經蘇雅利醫生街和東方斜巷上坡,距離不遠可步行到達崗頂前地(Largo de Santo Agostinho),這裡舊時被稱作磨盤山,由葡人舊城行人區開闢而來,其延伸道路可通向福隆新街、龍嵩街、紅窗門街與天通街等。與議事亭前地喧鬧的商業氛圍形成鮮明對比,崗頂前地自然環境清幽典雅,是一處安靜宜人的城市公共空間。

圖1 崗頂前地,趙村野攝

這塊三角形的空地雖然面積不大,但周圍卻彙集了眾多的歷史名勝,包括聖奧斯定教堂、何東圖書館、崗頂劇院及明愛中心、聖若瑟修院等歷史性建築與宗教人文景觀,它們都屬於澳門世界文化遺產中最古老的西式建築,是中西合璧的代表作,為這片前地空間增添了無限的風采。

圖2 聖奧斯定教堂,趙村野攝

其中與前地相鄰的聖奧斯定教堂是由西班牙奧斯定會修士於1591年創建。最初的教堂建築非常簡陋,教士們用蒲葵葉覆蓋屋頂來遮擋風雨;每當大風吹來,蒲葵葉便隨風飛揚,華人遠遠望去,覺得這情景像龍鬚竪起,就稱教堂作“龍鬚廟”,後又以粵音轉稱“龍嵩廟”。教堂於 1874年重修後,形成今天的規模。該教堂每年為期兩天的苦難耶穌像巡遊,有四百多年的歷史,是澳門天主教會重要的

節日活動之一。

圖3 崗頂劇院,趙村野攝

此地也坐落着中國的第一所西式劇院——崗頂劇院(原稱伯多祿五世劇院),是澳門葡人為了紀念葡萄牙國王伯多祿五世於1860年而修建的。這座劇院主要供戲劇及音樂會演出之用,也是當年葡人社群舉行重要慶典集會的活動場所。劇院的主體建築採用新古典希臘復興風格,正立面採用的新古典主義建築形式門廊結構則是1873年加建。建築整體採用綠色塗料粉刷,襯托墨綠色門窗及紅色屋頂,在以黃色為主調的周圍環境中顯得既和諧共處又頗具個性。

圖4 何東圖書館,趙村野攝

圖5 何東圖書館擴建後的新樓與花園空間,趙村野攝

在崗頂前地的西面還佇立着港澳地區唯一的園林式圖書館——何東圖書館,這座三層高的歐陸風格建築始建於1894年前,原為私人豪華別墅住宅,現在已經成為澳門中央圖書館分屬的一座公共圖書館,於1958年正式對公眾開放。

這座圖書館環境清幽,清新典雅,雖沒有前地中其它建築的顯著突出,但其中大小不一、高低錯落的花園卻營造出層次豐富的空間體驗,可謂一大特色。圖書館的前院圍牆以拱券為設計母題,連開六拱,頗具韵律感,拱券內裝設通透的鐵花柵門,使前地空間與圖書館前院有機融合。舊樓高三層,採用黃色粉牆搭配白色飾條,綠色鐵鑄窗花,紅瓦四坡屋頂,呈現出中西文化中的優雅氣質。新樓擴建於2006年,為四層建築,採用透明玻璃外牆,新舊大樓雖風格迥異,卻完美配合,相得益彰。

圖6 聖若瑟修院,趙村野攝

在何東圖書館旁便是聖若瑟修院的入口處,門前矗立着一座聖母像,使此處愈顯莊嚴神聖。聖若瑟修院也被稱作“三巴仔”,於1727年由耶穌會士創建,是培訓進入中國和東南亞傳教修士、神職人員的搖籃,素有澳門天主教的“少林寺”之稱。聖若瑟修院內包括修院大樓及聖堂,還建有四個花園(前園、中園、後園和大園)及球場。自其創建至今的二百多年間,聖若瑟修院曾歷經多次維修擴

建或加固,至今原始形貌仍保存完好,在建築風格、文化和藝術等方面均具有很高的價值。

崗頂前地在1999年進行了整修改造,此過程中,移走了停車場區域為行人所用,將原來的碎石路面改鋪為葡國特有的米黃色碎石鑲嵌黑石,據稱是當年葡萄牙人不遠萬里從葡國通過海路運到澳門的,砌成波浪形和太陽花的圖案,兼具觀賞性和裝飾性。同時還增加了典雅路燈、座椅與小食亭等環境設施,反映出傳統葡萄牙風格的街道景觀,並營造出具有濃郁歐洲情調的古典主義氛圍。也大大強化了聖奧斯定教堂和崗頂劇院的歷史文脈。

崗頂前地

本文出自《澳門前地》,該書之參考書目如下:

[1] 林永勝. 澳門前地空間 [J].《文化雜誌》第53期,澳門文化局出版,2004

年冬季刊

[2] João Carvalho(賈約翰)著,李子龍譯 . 氹仔—路環(第 2 版)[M]. 海島

市市政廳東方文萃,1998

[3] 陳煒恒. 路氹掌故 [M]. 臨時海島市政局,2000

[4] 澳門歷史建築群 [M]. 澳門特別行政區政府文化局,2004

[5] 澤西.華脫域西 / 戴安.海格彭露仙 ( 葡文翻譯 ),國光 ( 中文翻譯 ). 路環村讀本 [M]. 澳門文化司署,1990

[6] 吳志良,楊允中. 澳門百科全書 [M]. 澳門:澳門基金會,1999

[7] 王文達. 澳門掌故 [M]. 澳門:澳門教育出版社,1999

[8] 黃啟臣. 澳門通史 [M]. 廣州:廣東教育出版社,1999

[9] 劉先覺,陳澤成. 澳門建築文化遺產 [M]. 南京:東南大學出版社,2005

[10] 瑪里婭.瓦雷特. 澳門的教堂 [M]. 澳門文化司署,1993

[11]〔葡〕胡紀倫(Cesar Guillen Nunez)著,方無偶譯 . 澳門街 [M]. 香港:牛津大學出版社,1999

[12] 吳堯,〔葡〕樊飛豪,〔日〕是永美樹 . 拼合記憶:澳門歷史建築的發展與

保護 [M]. 北京:中國電力出版社,2009

[13] 陳煒恒. 源遠流長、文化瑰寶:談澳門廟宇體系 [J].《澳門雜誌》第 9 期,

澳門政府新聞司出版,1998.12,p.6-23

[14] 佘美萱,李敏,梁敏如. 澳門園林建築與裝飾小品特色研究 [J]. 中國園

林,2011.11,p.52-56

[15] 葡式碎石路. 轉自 2011 年 9 月 30 日澳門日報新園地版

[16] 澳門文物網:http://www.macauheritage.net

[17] 澳門特別行政區旅遊局:http://www.macautourism.gov.mo/

[18] 維基百科全書:http://zh.wikipedia.org/

[19] 城市指南:http://www.cityguide.gov.mo/visit/spot.aspx?id=d7d05ba4-

8172-4939-8adf-e58cbc805f8d

[20] 澳門廟宇文化:http://www.temple.mo/?mod=temples&id=54&lang=mo

[21] 澳門街道網:http://macaostreets.iacm.gov.mo/c/info/default.aspx

更新日期:2020/08/31

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)