聯合國教科文組織(UNESCO)亞太區世界遺產培訓與研究中心在第四十六屆世界遺產大會舉辦期間,揭曉2024年《全球世界遺產教育創新案例獎》獲獎名單,“澳門記憶”獲“卓越之星獎”。

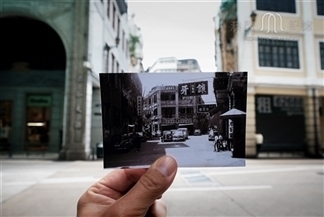

“澳門記憶”推出“浮光百年 承載輝煌──新馬路街區圖片徵集”,聯乘新馬路街區內的多個商戶,誠邀市民分享有關新馬路的老照片和相關回憶,徵集期由即日至2024年9月30日。

有獎問答遊戲的得獎結果出爐!每位得獎者可獲珍藏版古地圖澳門通乙張。澳門記憶團隊已透過得獎者註冊會員時登記之流動電話號碼,以短訊形式發送得獎通知,再次感謝會員們的支持和參與!

>>立即查看得獎名單

萬曆十七年(1589年2月15日─1590年2月4日)2月6日,葡西聯合國王菲利浦二世致函葡印總督杜阿爾特•梅內塞斯,任命馬查多•巴波沙(Francisco Machado Barbosa)出任澳門王室大法官。當時澳門黨派紛爭激烈,本希望此人能使澳門恢復平靜,但他卻頒佈了更多的繁瑣法令,結果招致更大的不滿。破壞法令的人反而比奉公守法者更受尊敬。澳門市民遂選派基爾•馬塔(Gil de Mata)赴果阿向杜阿爾特•梅內塞斯總督遞交抗議書,要求撤銷馬查多•巴波沙頒佈的法令,但未獲批准。 Artur Basílio de Sá, Documentação para o história das missões do padroado português do Oriente, Vol.5, pp.132—133.徐薩斯:《歷史上的澳門》,第29頁。

康熙三十一年(1692年2月17日-1693年2月4日)2月6日,鑒於卡菲爾人[1]和華人之間的騷亂及他們的偷盜行為,於本日,澳門議事會決定:“議事會敲鐘後,在沒有路燈的街上閒逛的任何中國人或奴隸都將被抓起來。在1691年設立之登記簿上未登姓名的任何在城裡的中國人也將被抓起來送交清朝官員。”當時只有30名苦力在澳門城內工作。議事會還決定,無論卡菲爾人、帝汶人,如果與華人發生動亂,將遭到處罰,其他人不得參與,反之,華人亦是如此。華人出於畏懼,夜間出行都成群結隊,但仍有卡菲爾人攻擊他們。議事會決定對所有攜帶武器的黑人予以逮捕和處罰。[2] [1]又作咖呋哩人,葡文作Cafre,源自阿拉伯語Kãfir,意即“異教徒”,原指東非海岸不信仰伊斯蘭教的黑人。在葡萄牙語中失去了“異教徒”的含義,僅作黑人解。 [2]Manuel Teixeira, Macau no Séc. ⅩⅦ, p.150; 《澳門檔案》1964年3月, 第83頁, 轉自文德泉:《關於澳門土生葡人起源的傳說》,載《文化雜誌》第20期,1994年。

康熙三十一年(1692年2月17日-1693年2月4日)2月6日,鑒於卡菲爾人和華人之間的騷亂及他們的偷盜行為,澳門議事會於本日決定:“議事會敲鐘後,在沒有路燈的街上閒逛的任何中國人或奴隸都將被抓起來。在1691年設立之登記簿上未登姓名的任何在城裡的中國人也將被抓起來送交清朝官員。”當時只有30名苦力在澳門城內工作。議事會還決定,無論卡菲爾人、帝汶人,如果與華人發生動亂,將遭到處罰,其他人不得參與,反之,華人亦是如此。華人出於畏懼,夜間出行都成群結隊,但仍有卡菲爾人攻擊他們。議事會決定對所有攜帶武器的黑人予以逮捕和處罰。又作咖呋哩人,葡文作Cafre,源自阿拉伯語Kãfir,意即“異教徒”,原指東非海岸不信仰伊斯蘭教的黑人。在葡萄牙語中失去了“異教徒”的含義,僅作黑人解。Manuel Teixeira, Macau no Séc. XVII, p.150;《澳門檔案》1964年3月,第83頁,轉自文德泉:《關於澳門土生葡人起源的傳說》,載《文化雜誌》第20期,1994年。

乾隆五十七年(1792年1月24日─1793年2月10日)2月6日,廣東海面海盜活動日益猖獗,香山知縣許敦元再次向澳門議事會提出要求,武裝兩艘船幫助廣東政府消滅海盜。議事會理事官諫咧爐提出,可以答應香山知縣的要求,但先決條件是:清廷承認葡人在澳門半島直至關閘的權利;承認葡人對灣仔和馬騮洲島的權利;承認澳門政府 對行為不檢的居澳華人有驅逐他們的權利;承認澳門政府有沒收負債華人的貨物和財產的權利;承認澳門政府有懲罰犯罪華人和處決謀殺基督徒的權利;承認澳門葡人憑議事會的許可即自由赴廣州做生意的權利。2月 13日,香山知縣許敦元稱:派船協助清朝水師剿除海盜,屬善後之策,功成可論賞,事前未便要恩。現在兵船已集,你們澳門葡人如願效力,可即 日隨同出海,果能捕盜有功,所請之事中可行之者,香山縣自當稟求大 憲,量為允行。而洋面肅清,澳門葡人既無驚擾,且有獎賞利益,是一舉兩得之事。倘或挾此要恩,不必你們葡人勞動了。澳門葡人提出的九項要求,許敦元逐條給以回復:1.據稟請,自關柵外起,至澳外島嶼等處,可得耑緝奸匪出沒, 及驅逐外國夷船灣泊。查關柵至澳門一帶,民居錯雜。各處島嶼,亦有漁船農舍。應由內地兵役巡查,非爾等所能越分稽察。若有盜船賊艘潛駕至澳窺伺,則爾等世居邊土,自應為天朝捍衛,當稟知地方文武衙門,協同緝拿防禦。至於外國夷船來澳,爾等本應稽查。倘或逗留,更應隨時驅逐。此系爾等分內之事,毋庸另行求請。2.據稟請,在澳華人查系閒遊匪類,即驅逐出境。有來貿易營生者,查系殷實,方許住居。查地方匪棍,原應查拿驅逐,以免擾害良民。但華夷各有官司,不能越分管理,中華有不安分之人,爾等之不敢擅自驅逐,亦猶澳內有不安分之夷,天朝不肯逕自勾問,必須飭知爾等夷目查究也。嗣後如有匪徒擾害地方,爾等應仍遵向例,稟知文武衙門拿究。至於貿易之人,來向爾等租賃房屋,查明若非殷實,即 不必租與居住,此可聽爾等自便。如華人住居內地房屋,自與華人貿 易,爾等無從過問,毋庸另為置議。3.據稟請,民夷帳目彼此有欠,準將貨物傢伙搬至亭上,發賣補還。查負欠固應償還,而華夷各有管束。爾等系夷人頭目,夷人欠華 人之債,爾等可以便宜行事。若華人欠夷人之債,爾等亦擅將貨物搬赴亭上變抵,華人不能輸服,必且滋生事端,仍應稟知就近衙門,嚴 追給領,毋庸另議更張。4.據稟請,除人命大案稟縣定奪,其餘漢人倘有過犯,爾等自行責罰。查華夷自有攸分,冠履不容倒置。爾等西洋夷人世居內地數百餘年,踐土食毛,與齊民無二。遇有罪犯,原可照天朝法律懲治,然我大皇帝猶複重念爾等究系外夷,除人命至重,殺人者抵償外,其餘軍徒杖笞等罪,均聽爾等自行發落。豈爾等外國夷人反可管束華人擅加責罰耶?華人如有過犯,自應由地方官問理,爾等未便干預。5.據稟請,華人殺死夷人,亦如夷人殺死華人一樣填抵,要在澳地明正典刑,使內外共知警戒。查殺人必須抵命,而天朝法度亦不容稍有紛更。定例殺人犯先由縣勘實,收監議罪,招解至省,由府司, 由院層層覆審,情真罪當,然後奏聞大皇帝。俟命下之日,即於監內 提出該犯正法,所以昭慎重也。因從前夷人殺死華人奏免收監解勘。 是以復原情定法,即在澳地審訊,仍交爾等收管,俟詳奉憲行到日, 就近正法。原所以順爾等夷情,而防兇犯之兔脫也。若華人殺死夷 人,則自應遵照常經,收監解勘,俟題奉諭旨勾到,然後正法,豈敢擅改舊章?況殺人重於抵償,只須將兇犯明正典刑,以昭炯戒。爾等所請在澳正法之處,本屬不關緊要,毋庸置議。6.據稟請,住澳洋人能雇船往還省城,置買貨物,憑用亭上文 據,稅餉照內地規例輸納,關口不得多索使費,及額外加征。查爾等澳夷,原不禁省中來往,關津隘口,亦複例應稽查。但爾等一經報明,立即驗放,不許留難掯勒。至於貨物輸稅,自有一定規則,亦當移知關口,嚴查額外加征。7.據稟請,丈量洋船,照從前頒行則例,不得另外征輸。查洋船丈量,既有舊定規則,豈能另外征輸?當轉稟大憲,查明應行則例, 照額徵收,以示體恤遠人之意。8.據稟請,修蓋房屋,免受泥水匠稟照批准使費之苦。查爾等澳夷,雖例禁添造房屋,其隨常修葺,並不禁阻,泥水匠役只應稟明興工,何得藉口使費,從中需索,自當查明飭禁。9.據稟請,遇有受屈負冤,官府不為伸理者,懇制憲准赴轅門陳訴。我大皇帝懷柔遠人,凡所以惠保撫綏者,無微不至。歷來爾等從 無受屈含冤,地方官不為伸理之事,未便無由無故,妄請准赴大憲陳訴,致幹告訐挾制之愆。這一次談判的結果同上年一樣以失敗而告終。

清乾隆五十七年(1792年1月24日─1793年2月10日)2月6日,廣東海面海盜活動日益猖獗,香山知縣許敦元再次向澳門議事會提出要求,武裝兩艘船幫助廣東政府消滅海盜。議事會理事官諫咧爐提出,可以答應香山知縣的要求,但先決條件是:清廷承認葡人在澳門半島直至關閘的權利;承認葡人對灣仔和馬騮洲島的權利;承認澳門政府 對行為不檢的居澳華人有驅逐他們的權利;承認澳門政府有沒收負債華人的貨物和財產的權利;承認澳門政府有懲罰犯罪華人和處決謀殺基督徒的權利;承認澳門葡人憑議事會的許可即自由赴廣州做生意的權利。2月 13日,香山知縣許敦元稱:派船協助清朝水師剿除海盜,屬善後之策,功成可論賞,事前未便要恩。現在兵船已集,你們澳門葡人如願效力,可即 日隨同出海,果能捕盜有功,所請之事中可行之者,香山縣自當稟求大 憲,量為允行。而洋面肅清,澳門葡人既無驚擾,且有獎賞利益,是一舉兩得之事。倘或挾此要恩,不必你們葡人勞動了。澳門葡人提出的九項要求,許敦元逐條給以回復:1.據稟請,自關柵外起,至澳外島嶼等處,可得耑緝奸匪出沒, 及驅逐外國夷船灣泊。查關柵至澳門一帶,民居錯雜。各處島嶼,亦有漁船農舍。應由內地兵役巡查,非爾等所能越分稽察。若有盜船賊艘潛駕至澳窺伺,則爾等世居邊土,自應為天朝捍衛,當稟知地方文武衙門,協同緝拿防禦。至於外國夷船來澳,爾等本應稽查。倘或逗留,更應隨時驅逐。此系爾等分內之事,毋庸另行求請。2.據稟請,在澳華人查系閒遊匪類,即驅逐出境。有來貿易營生者,查系殷實,方許住居。查地方匪棍,原應查拿驅逐,以免擾害良民。但華夷各有官司,不能越分管理,中華有不安分之人,爾等之不敢擅自驅逐,亦猶澳內有不安分之夷,天朝不肯逕自勾問,必須飭知爾等夷目查究也。嗣後如有匪徒擾害地方,爾等應仍遵向例,稟知文武衙門拿究。至於貿易之人,來向爾等租賃房屋,查明若非殷實,即 不必租與居住,此可聽爾等自便。如華人住居內地房屋,自與華人貿 易,爾等無從過問,毋庸另為置議。3.據稟請,民夷帳目彼此有欠,準將貨物傢伙搬至亭上,發賣補還。查負欠固應償還,而華夷各有管束。爾等系夷人頭目,夷人欠華 人之債,爾等可以便宜行事。若華人欠夷人之債,爾等亦擅將貨物搬赴亭上變抵,華人不能輸服,必且滋生事端,仍應稟知就近衙門,嚴 追給領,毋庸另議更張。4.據稟請,除人命大案稟縣定奪,其餘漢人倘有過犯,爾等自行責罰。查華夷自有攸分,冠履不容倒置。爾等西洋夷人世居內地數百餘年,踐土食毛,與齊民無二。遇有罪犯,原可照天朝法律懲治,然我大皇帝猶複重念爾等究系外夷,除人命至重,殺人者抵償外,其餘軍徒杖笞等罪,均聽爾等自行發落。豈爾等外國夷人反可管束華人擅加責罰耶?華人如有過犯,自應由地方官問理,爾等未便干預。5.據稟請,華人殺死夷人,亦如夷人殺死華人一樣填抵,要在澳地明正典刑,使內外共知警戒。查殺人必須抵命,而天朝法度亦不容稍有紛更。定例殺人犯先由縣勘實,收監議罪,招解至省,由府司, 由院層層覆審,情真罪當,然後奏聞大皇帝。俟命下之日,即於監內 提出該犯正法,所以昭慎重也。因從前夷人殺死華人奏免收監解勘。 是以復原情定法,即在澳地審訊,仍交爾等收管,俟詳奉憲行到日, 就近正法。原所以順爾等夷情,而防兇犯之兔脫也。若華人殺死夷 人,則自應遵照常經,收監解勘,俟題奉諭旨勾到,然後正法,豈敢擅改舊章?況殺人重於抵償,只須將兇犯明正典刑,以昭炯戒。爾等所請在澳正法之處,本屬不關緊要,毋庸置議。6.據稟請,住澳洋人能雇船往還省城,置買貨物,憑用亭上文 據,稅餉照內地規例輸納,關口不得多索使費,及額外加征。查爾等澳夷,原不禁省中來往,關津隘口,亦複例應稽查。但爾等一經報明,立即驗放,不許留難掯勒。至於貨物輸稅,自有一定規則,亦當移知關口,嚴查額外加征。7.據稟請,丈量洋船,照從前頒行則例,不得另外征輸。查洋船丈量,既有舊定規則,豈能另外征輸?當轉稟大憲,查明應行則例, 照額徵收,以示體恤遠人之意。8.據稟請,修蓋房屋,免受泥水匠稟照批准使費之苦。查爾等澳夷,雖例禁添造房屋,其隨常修葺,並不禁阻,泥水匠役只應稟明興工,何得藉口使費,從中需索,自當查明飭禁。9.據稟請,遇有受屈負冤,官府不為伸理者,懇制憲准赴轅門陳訴。我大皇帝懷柔遠人,凡所以惠保撫綏者,無微不至。歷來爾等從 無受屈含冤,地方官不為伸理之事,未便無由無故,妄請准赴大憲陳訴,致幹告訐挾制之愆。這一次談判的結果同上年一樣以失敗而告終。高美士:《張保仔船隊的毀滅》,載《文化雜誌》第3期,1987年。Manuel Teixeira, Macau no Séc. ⅩⅧ, pp. 684—688; 《清代澳門中文檔案匯編》上冊《香山知縣許敦元為澳蕃稟請備船捕盜以九事要恩事下理事官諭》,第409頁;祝淮:《新修香山縣誌》卷4《海防•附澳門》,將香山知縣許敦元駁澳門議事亭九請之事系於嘉慶六年至七年間香山知縣許乃來之身。兩次情形完全一致,當是嘉慶時,葡人複以九請告許乃來,許乃來予以拒絕,但拒絕批駁之詞應出自許敦元。

嘉慶十年(1805年1月31日─1806年2月17日)11月20日,晨,歷史上第一艘俄羅斯船“希望(Надежде )”號駛入澳門洋面,停泊在氹仔。次日晨,為等待攜帶貨物的另一艘俄船“涅瓦(Неве)”號,準備在華貿易,“希望”號船長克魯森什坦恩(中文檔案稱魯臣頓,И. Φ. Крузеищтерн)以“巡船”為名在澳門同知衙門報驗。通事當時將他們譯成“路臣國”人。路臣究系何國,粵海關無從得知,即飭澳門同知及關澳委員會同行商等確查。12月3日傍晚,里相斯基(中文稱爾贊時,Ю. Φ. Лисянский)駕駛滿載皮張、銀子的“涅瓦”號由科迪亞克島抵達澳門,亦泊於氹仔,後經查明,路臣即俄羅斯。克魯森什坦恩與里相斯基會合後,想同“希望”號一同前往黃埔,但此前已以“巡船”報驗, 故未獲准允,只好將“希望”號留在氹仔,自己駕“涅瓦”號前往黃埔,並去廣州。在廣州,克氏經過斡旋,為“希望”號作為貨船交納了關稅,粵海關監督親赴澳門對“希望”號上的炮位、人員查察後,“希望”號獲准於十一月初五駛往黃埔。與克魯森什坦恩相識的英商幫助他們找到了西城黎彥裕作“保商”,並經十三行總商潘啟臣從中協調,黎彥裕向粵海關監督延豐行賄7000西班牙幣使其批准起卸貨物並親自到港量船課稅。最後,黎彥裕買下了船上的皮貨,俄船得貨金176605皮阿斯特(貨幣單位),用此銀通過黎彥裕購置了茶葉、瓷器、絲綢、南京棉布,準備返俄。十二月(陽曆1月下旬)出省巡閱的兩廣總督那彥成認為對於俄船“應俟朱批到日,方准放行”,兩俄船頓時一籌莫展。克魯森什坦恩和里相斯基通過廣州英商德魯蒙德與廣州洋行輾轉周旋,商議對策。致使嘉慶十年十二月十八日(1806年2月6日)兩廣總督吳熊光以“該商等遠赴重洋貿易,貨物業經起卸,海洋風信非常,若候奉到諭旨方准開放,設致船隻阻隔經年,既非體恤遠夷之道,並恐該國阻其貿易,心生疑畏,亦多未便”之由同意放行,並於次日下令准俄船起航歸國。兩俄船得命迅速啟航,海上航行近半年後先後平安返回俄國。在俄船抵澳之後,粵海關監督延豐於十月二十九日奏俄羅斯船來澳貿易,請旨辦理。嘉慶十年十二月初九(1806年1月28日),軍機處對俄船來粵貿易一事寄諭吳熊光,同時理藩院向俄樞密院發文責備俄國違反舊章擅令商船前往廣州。然而事情的發展卻與清廷的意願完全相反,因擅令俄船卸貨貿易和放行俄船,內閣奉上諭將粵海關監督延豐革職,兩廣總督吳熊光、廣東巡撫孫玉庭、新任粵海關監督阿克當阿交部議處。最終,理藩院嚴厲照會俄樞密院,雙方應遵守舊章,並以恰克圖閉市相要脅,明確拒絕俄國對華貿易。

清嘉慶十年(1805年1月31日─1806年2月17日)11月20日,晨,歷史上第一艘俄羅斯船“希望(Надежде )”號駛入澳門洋面,停泊在氹仔。次日晨,為等待攜帶貨物的另一艘俄船“涅瓦(Неве)”號,準備在華貿易,“希望”號船長克魯森什坦恩(中文檔案稱魯臣頓,И. Φ. Крузеищтерн)以“巡船”為名在澳門同知衙門報驗。通事當時將他們譯成“路臣國”人。路臣究系何國,粵海關無從得知,即飭澳門同知及關澳委員會同行商等確查。12月3日傍晚,里相斯基(中文稱爾贊時,Ю. Φ. Лисянский)駕駛滿載皮張、銀子的“涅瓦”號由科迪亞克島抵達澳門,亦泊於氹仔,後經查明,路臣即俄羅斯。克魯森什坦恩與里相斯基會合後,想同“希望”號一同前往黃埔,但此前已以“巡船”報驗, 故未獲准允,只好將“希望”號留在氹仔,自己駕“涅瓦”號前往黃埔,並去廣州。在廣州,克氏經過斡旋,為“希望”號作為貨船交納了關稅,粵海關監督親赴澳門對“希望”號上的炮位、人員查察後,“希望”號獲准於十一月初五駛往黃埔。與克魯森什坦恩相識的英商幫助他們找到了西城黎彥裕作“保商”,並經十三行總商潘啟臣從中協調,黎彥裕向粵海關監督延豐行賄7000西班牙幣使其批准起卸貨物並親自到港量船課稅。最後,黎彥裕買下了船上的皮貨,俄船得貨金176605皮阿斯特(貨幣單位),用此銀通過黎彥裕購置了茶葉、瓷器、絲綢、南京棉布,準備返俄。十二月(陽曆1月下旬)出省巡閱的兩廣總督那彥成認為對於俄船“應俟朱批到日,方准放行”,兩俄船頓時一籌莫展。克魯森什坦恩和里相斯基通過廣州英商德魯蒙德與廣州洋行輾轉周旋,商議對策。致使嘉慶十年十二月十八日(1806年2月6日)兩廣總督吳熊光以“該商等遠赴重洋貿易,貨物業經起卸,海洋風信非常,若候奉到諭旨方准開放,設致船隻阻隔經年,既非體恤遠夷之道,並恐該國阻其貿易,心生疑畏,亦多未便”之由同意放行,並於次日下令准俄船起航歸國。兩俄船得命迅速啟航,海上航行近半年後先後平安返回俄國。在俄船抵澳之後,粵海關監督延豐於十月二十九日奏俄羅斯船來澳貿易,請旨辦理。嘉慶十年十二月初九(1806年1月28日),軍機處對俄船來粵貿易一事寄諭吳熊光,同時理藩院向俄樞密院發文責備俄國違反舊章擅令商船前往廣州。然而事情的發展卻與清廷的意願完全相反,因擅令俄船卸貨貿易和放行俄船,內閣奉上諭將粵海關監督延豐革職,兩廣總督吳熊光、廣東巡撫孫玉庭、新任粵海關監督阿克當阿交部議處。最終,理藩院嚴厲照會俄樞密院,雙方應遵守舊章,並以恰克圖閉市相要脅,明確拒絕俄國對華貿易。Н. Φ. Крузеищтерн, Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805и1806 годахна кораблях “Нацежде”и“Неве”, cc. 249—257;《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》第1冊《粵海關監督延豐奏報俄羅斯船隻來粵貿易請旨辦理折》,第648頁;《清代澳門中文檔案彙編》下冊《香山知縣彭昭麟為尊奉詢問俄船來廣貿易諭旨事行理事官諭》,《香山知縣彭昭麟為恭錄關於俄船來廣貿易諭旨飭遵事下理事官諭抄稿》,《香山知縣彭昭麟為恭錄前任粵海關監督延豐奏俄船來廣貿易折札遵事行理事宮札》,《香山知縣彭昭麟為恭錄路臣國再有夷船來澳嚴行飭駁不得擅與通市上諭札遵事下理事官諭》,第696─700頁;丁則良:《俄國人第一次環球航行與中國》,載《歷史研究》1954年第12期。近有學者提出,俄國“希望”號和“涅瓦”號兩船於1805年11月到達澳門併入廣州貿易,“俄國商人運來價值19萬西班牙銀元的毛皮貨在廣州銷售,然後購買價值11萬西班牙銀元的中國茶葉、生絲等商品,於2月7日離開黃埔港返航。從此,打開了廣州到俄羅斯的海上貿易商路”。(黃啟臣:《廣東開放海外貿易兩年——明清以澳門為轉運港》,載《文化雜誌》第65期,2007年)此說甚誤,這一次俄船來粵本來就是違反中俄貿易協定的行為,清政府予以堅決抵制,船被扣押,人員被監禁,擅自批准其貿易的粵海關監督延豐被撤職查辦,擅自批准俄船返航的兩廣總督吳熊光亦被“交部議處”。當時清政府的態度是十分明確的。“頃奉聖上諭旨,據廣東海關徵收關稅武官楊峰報稱,本年十月有盧欽國名為盧欽東與尼贊石者二人隨同自己商船來到廣東澳門地方,當將二人嚴加查究。查約章規定俄羅斯國通商只准在恰克圖進行貿易,從未准許在其它各地通商,今名盧欽東與尼贊石者二人竟隨同自己商船前來廣東澳門地方進行貿易,俄國是否知曉此事。蓋因貿易應在恰克圖進行,而今則無異於貴國欲禁止在恰克圖地方進行貿易也。必須依照睦誼關係及已訂約章行事,所屬人等以任何方法通過國界前來我國任何地方擅自進行貿易,都不准許,即請貴樞密院認真查明函複為荷。”(《故宮俄文史料》第138號《大清國理藩院致俄羅斯國樞密院函》,第267頁)明明是一次非法而又被禁止的貿易,也僅僅是唯一的一次,從此,俄國商船再無至廣東、澳門貿易者,怎麼可以說成“從此,打開了廣州到俄羅斯的海上貿易商路”呢?

清嘉慶十七年(1812年2月13日─1813年1月31日)2月6日,由於禁教,北京聖若瑟神學院關閉,該院的幾名華人學生張托瑪斯(Tomás Chang Pinheiro)、張紹台(Simão Chang Pires)、金逸雲(Paulo Kin da Costa)、沈經綸(Mateus Chen de Sequeira)等人先後來到澳門,在聖若瑟神學院繼續學習。1817—1818年晉鐸,之後,均返回內地傳教。Manuel Teixeira , Macau e a Sua Diocese , Vol.8, pp.317—318; 方立中:《1697—1935年在華遣使會士列傳》,第565—566頁;施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第24頁將此事置於1820年,當誤,且4人名亦不同。

清嘉慶二十三年(1818年2月5日─1819年1月25日)2月6日,當葡國攝政王子廢除憲法,繼承王位後,激起了澳門葡人的熱情,由議事會派出皮奧·馬葵士(Domingos Pio Marques)去祝賀攝政王子繼承王位。故葡萄牙國王若奧六世在里約熱內盧頒布特許令稱:“本國王由此令公告天下,為褒揚澳門市政廳多年來在執行其使命過程中的出色服務以及從如此遙遠的地方派一名議員來參加此加冕儀式,並在儀式上宣誓效忠,所顯示出的對國王的熱愛、誠摯的忠實感情,特授予其‘閣下(Vossa Senhoria)’稱號,謹遵執行。”徐薩斯:《歷史上的澳門》,第181頁。莫拉:《19世紀上半葉澳門與巴西的關係》,載《文化雜誌》第22期,1995年。

清道光二十年(1840年2月3日─1841年1月22日)2月6日,菲律賓總督特別代表阿爾孔(J.M. Halcorn, R.N.)上尉抵達澳門。3月24日,他與粵省官員交涉西班牙雙桅船“比爾巴諾(Bilbaino)”號被誤焚一案。在澳門理事官在場的情況下,特別代表與澳門縣丞和其他中國官員舉行了會見。隨後,被拘捕的該船大副梅內澤斯·費德里庫(Federico Gimenes)和男僕雅森西奧·羅薩里奧(Yacencio de Rozario),由中國官員負責從廣州帶到澳門,交給了澳門理事官維森特·佐治。Chinese Repository, Vol.8, No.11, p.600; Vol.8, No.12, pp.647—648.

咸豐七年(1857年1月26日─1858年2月13日)2月21日,葡萄牙國王佩得羅五世與教宗庇護九世(Pius Ⅸ)就葡萄牙在遠東聖職授予權的行使等問題達成共識,並簽署協定。雙方談判的全權代表教廷方面為卡米洛.皮特羅(Camillo di Pietro),葡萄牙方面為外交國務秘書羅德里戈.馮塞卡(Rodrigo da Fonseca)。葡萄牙於1860年2月6日批准。協議將葡國對澳門教區的管治擴展到廣東省及其周邊島嶼,香港除外。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第129頁為皮奧三世,誤。據《簡明不列顛百科全書》第1卷第720頁載1857年在位教宗為庇護九世(1846—1878年在位),此處當為庇護九世。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第129—130頁。

光緒五年(1879年1月22日─1880年2月9日)4月30日,澳督科雷亞.施利華為曉諭氹仔、過路灣民人之告示: 照得現有出氹仔、過路灣數人之名呈稟幾張,內或求減現定之稅餉,或以無理之詞謂現定輕稅為不合等情。查本大臣願所有到氹仔、過路灣居住托賴大西洋旗號保護者,仍然照常平安貿易營藝,安居樂業。查氹仔、過路灣,原屬僻小地方,始初管理制度原非依常規而辦,所徵收稅餉亦非依常規而定,該村漸漸盛旺,村中之人方與西洋官酌定如何輸餉之法。至於氹仔,酌定魚鋪納規銀500元,並納公鈔銀600元,其後又議定點街燈130枝,其費用銀704元。該上兩項,由鋪戶幾間藉捐銀送給之名,將銀一單交出,該鋪戶必然向別鋪任意抽收矣。至點街燈一事,有捐油者、有捐燈心者、有捐點街燈工人之工項者,此等物件,乃逐門問取,如丐求施捨無異。另氹仔有供兵丁廚房所用之柴等費。至於過路灣,藉捐銀供給為名,酌定魚鋪納銀160元,另公鈔銀100元,又點街燈50枝,其點街燈費銀必系272元,所點街燈物件,俱由逐門問取,另過路灣供兵丁所用之柴及別項使費。以此可見,氹仔納銀1804元,過路灣納銀532元,另有兵丁所用柴等費。查此辦法醜陋,不依常規,似如施捨哀矜,以報所蒙大西洋保護之恩。如此而行,於大西洋地方實不成事體,必要杜絕之也。查1878年11月30日,出有新例,議定各鋪俱要領牌,其牌內包生意公鈔、街燈公鈔,另要納該牌之蓋戳銀而已。除此之外,並無別項輸納。其牌上蓋戳銀,每年只納一次,其領牌公鈔銀,年內分四季交納。該新例內載,以澳門同樣生意之鋪,在氹仔、過路灣照額減半輸納在案。後經本大臣亦有減輕。先聽該地方多人所論後,將領牌額數減輕,分定以致氹仔領牌公鈔,統計該銀1771元,而過路灣領牌公鈔統計該銀564元。查氹仔原日納銀供物共值銀1804元,過路灣納銀供物共值銀532元。今以現定新例之銀比對原日納銀,分別無幾,毋庸論矣。此事盡誠辦理,實為該村有裨。原昔或有重輸,或有不納,不得公平。惟今新例平允,必要比比俱納。而該村人原日事繁,有時要輸公鈔,有時捐銀供給,又有點街燈作工程之事,又有供給兵丁之柴,及有供給別項之物。今此繁擾,一切停止,省去事累,惟要納領牌公鈔,並蓋戳之規而已,盡可在鋪安樂營生,無事系累矣。查有等滋事之人,不肯究明事之道理,在外訛言增鈔,聯人繕稟,求將事照舊而行。此等背信之人、滋事之輩,謀以水濁圖魚之心,欲謀照舊辦理,冀望守分良民當重輸之苦,俾掩其自己得不納之逸。 查本大臣體恤該村之民匪鮮,今年2月6日,出示減輕該處船隻規銀,以冀該處生意興旺在案。至於稟數張內言,丐頭現無銀收,無銀賑濟窮人,其糞料銀及埋人之銀,一概丐頭不收,全歸政務廳收等語。查此稟言系虛詞,該糞料銀及埋人銀俱歸公局收,該公局系耆老紳衿二位任事,該政務廳為局之首矣。公局貯銀箱歸該耆老紳衿一位掌管收支銀兩,於該政務廳無涉。該政務廳不過於議論之時,說出其本意而已。至於埋葬人之規銀,仍要葬每人規銀2元,此銀入在丐子銀箱,但由此箱應支出土工之工項,並巡查人之工項,舊日修整水車,亦由此箱出銀支理。今公局耆老紳衿,如欲由此箱支銀修整水車,亦任其便。但今可以不必因救火之事、點街燈並公眾工程,俱已歸官管理矣。至於船艇家眷,欲建棚居住,亦准起建,惟要離村遠處,以免火燭之險。至於有喜慶,欲在船上蓋棚,亦准其蓋,但當納規領准紙。此項規銀現定微少矣。至於乞食人之艇,照本年華正月十六日告示,已定無納規之舉。至於街燈公鈔,系鋪店行口等所應輸納,其窮人葵棚,並挑物行街發賣之小販,俱免其納。以上所論,系為各稟諸情批示解明。自今以後,如有因此事聯名再稟,本大臣不收其稟矣。戊寅年十一月初七日所定新例,應要遵行。該例所定辦法,系照常規且有益於民人,凡屬良民明理心正卓識者,必知有官辦事,必有稅餉當輸,而徵收之法,愈照常規而且公平,則百姓所輸愈輕。查所定氹仔、過路灣徵收稅餉新例,原屬情善法良,因此必要遵行毋違。 查在大西洋地方,如有不欲恭順大西洋律例而行,大西洋國家必不願其在所屬居住。所有氹仔、過路灣之人,其意以新定收稅餉之例為不良,則任其遷出他太,必不強留也。或有欲往中國鄉間,任其所往。在該鄉下並非有公平定章,使各人得知每人應輸多寡,必屈受華官任性施行矣。是以有人願去,無不任之,無人哭挽也。凡有本心良民,知大西洋國家公道體恤民人,此項之人在該村安居可也,其餘任其去而已。凡歹徒滋事之輩,機謀混亂,妄想不輸應納之銀,惟此項人騷擾地方,播訕訛言,以致百姓驚惶,此等歹徒,國有明條,必嚴治之,國家無畏也。該例甚公,務必遵行。今欲各民人周知,是以將情愷切示諭,各宜凜遵毋違。特示。[1] [1]《澳門政府憲報》1879年5月3日第18號。

光緒五年(1879年1月22日─1880年2月9日)4月30日,澳督科雷亞.施利華為曉諭氹仔、過路灣民人之告示:照得現有出氹仔、過路灣數人之名呈稟幾張,內或求減現定之稅餉,或以無理之詞謂現定輕稅為不合等情。查本大臣願所有到氹仔、過路灣居住托賴大西洋旗號保護者,仍然照常平安貿易營藝,安居樂業。查氹仔、過路灣,原屬僻小地方,始初管理制度原非依常規而辦,所徵收稅餉亦非依常規而定,該村漸漸盛旺,村中之人方與西洋官酌定如何輸餉之法。至於氹仔,酌定魚鋪納規銀500元,並納公鈔銀600元,其後又議定點街燈130枝,其費用銀704元。該上兩項,由鋪戶幾間藉捐銀送給之名,將銀一單交出,該鋪戶必然向別鋪任意抽收矣。至點街燈一事,有捐油者、有捐燈心者、有捐點街燈工人之工項者,此等物件,乃逐門問取,如丐求施捨無異。另氹仔有供兵丁廚房所用之柴等費。至於過路灣,藉捐銀供給為名,酌定魚鋪納銀160元,另公鈔銀100元,又點街燈50枝,其點街燈費銀必系272元,所點街燈物件,俱由逐門問取,另過路灣供兵丁所用之柴及別項使費。以此可見,氹仔納銀1804元,過路灣納銀532元,另有兵丁所用柴等費。查此辦法醜陋,不依常規,似如施捨哀矜,以報所蒙大西洋保護之恩。如此而行,於大西洋地方實不成事體,必要杜絕之也。查1878年11月30日,出有新例,議定各鋪俱要領牌,其牌內包生意公鈔、街燈公鈔,另要納該牌之蓋戳銀而已。除此之外,並無別項輸納。其牌上蓋戳銀,每年只納一次,其領牌公鈔銀,年內分四季交納。該新例內載,以澳門同樣生意之鋪,在氹仔、過路灣照額減半輸納在案。後經本大臣亦有減輕。先聽該地方多人所論後,將領牌額數減輕,分定以致氹仔領牌公鈔,統計該銀1771元,而過路灣領牌公鈔統計該銀564元。查氹仔原日納銀供物共值銀1804元,過路灣納銀供物共值銀532元。今以現定新例之銀比對原日納銀,分別無幾,毋庸論矣。此事盡誠辦理,實為該村有裨。原昔或有重輸,或有不納,不得公平。惟今新例平允,必要比比俱納。而該村人原日事繁,有時要輸公鈔,有時捐銀供給,又有點街燈作工程之事,又有供給兵丁之柴,及有供給別項之物。今此繁擾,一切停止,省去事累,惟要納領牌公鈔,並蓋戳之規而已,盡可在鋪安樂營生,無事系累矣。查有等滋事之人,不肯究明事之道理,在外訛言增鈔,聯人繕稟,求將事照舊而行。此等背信之人、滋事之輩,謀以水濁圖魚之心,欲謀照舊辦理,冀望守分良民當重輸之苦,俾掩其自己得不納之逸。查本大臣體恤該村之民匪鮮,今年2月6日,出示減輕該處船隻規銀,以冀該處生意興旺在案。至於稟數張內言,丐頭現無銀收,無銀賑濟窮人,其糞料銀及埋人之銀,一概丐頭不收,全歸政務廳收等語。查此稟言系虛詞,該糞料銀及埋人銀俱歸公局收,該公局系耆老紳衿二位任事,該政務廳為局之首矣。公局貯銀箱歸該耆老紳衿一位掌管收支銀兩,於該政務廳無涉。該政務廳不過於議論之時,說出其本意而已。至於埋葬人之規銀,仍要葬每人規銀2元,此銀入在丐子銀箱,但由此箱應支出土工之工項,並巡查人之工項,舊日修整水車,亦由此箱出銀支理。今公局耆老紳衿,如欲由此箱支銀修整水車,亦任其便。但今可以不必因救火之事、點街燈並公眾工程,俱已歸官管理矣。至於船艇家眷,欲建棚居住,亦准起建,惟要離村遠處,以免火燭之險。至於有喜慶,欲在船上蓋棚,亦准其蓋,但當納規領准紙。此項規銀現定微少矣。至於乞食人之艇,照本年華正月十六日告示,已定無納規之舉。至於街燈公鈔,系鋪店行口等所應輸納,其窮人葵棚,並挑物行街發賣之小販,俱免其納。以上所論,系為各稟諸情批示解明。自今以後,如有因此事聯名再稟,本大臣不收其稟矣。戊寅年十一月初七日所定新例,應要遵行。該例所定辦法,系照常規且有益於民人,凡屬良民明理心正卓識者,必知有官辦事,必有稅餉當輸,而徵收之法,愈照常規而且公平,則百姓所輸愈輕。查所定氹仔、過路灣徵收稅餉新例,原屬情善法良,因此必要遵行毋違。查在大西洋地方,如有不欲恭順大西洋律例而行,大西洋國家必不願其在所屬居住。所有氹仔、過路灣之人,其意以新定收稅餉之例為不良,則任其遷出他太,必不強留也。或有欲往中國鄉間,任其所往。在該鄉下並非有公平定章,使各人得知每人應輸多寡,必屈受華官任性施行矣。是以有人願去,無不任之,無人哭挽也。凡有本心良民,知大西洋國家公道體恤民人,此項之人在該村安居可也,其餘任其去而已。凡歹徒滋事之輩,機謀混亂,妄想不輸應納之銀,惟此項人騷擾地方,播訕訛言,以致百姓驚惶,此等歹徒,國有明條,必嚴治之,國家無畏也。該例甚公,務必遵行。今欲各民人周知,是以將情愷切示諭,各宜凜遵毋違。特示。《澳門政府憲報》1879年5月3日第18號。

民國三十七年 (1948年1月1日-1948年12月31日)2月6日,澳門市行政局長武地士度 (Augusto César de Oliveira e Castro Rodrigues)少校、國民政府外交部駐澳專員郭則范、中山縣政府駐澳代表陳以志及已故朱文彬之遺孀朱楊氏連同其未成年之一子朱玉財、一女朱玉蘭在澳門仁慈堂大堂內簽約。武地士度將恤金1萬元親自交給朱文彬妻朱楊氏具領,另給治喪費600元,並簽立撫恤協約,以資遵守,即:澳門政府給一次恤金幣1萬元,並擔任教養朱文彬遺孤衣食住學各費至中學畢業或至20歲為止。而澳門總督面諭將已故朱文彬之未成年之二子女即交澳門公共救濟會教養,可能送至該會所轄團體收容,由小學以至中學或同等學校畢業,其期限計至滿20歲為止。

民國三十七年 (1948年1月1日-1948年12月31日)2月6日,澳門市行政局長武地士度 (Augusto César de Oliveira e Castro Rodrigues)少校、國民政府外交部駐澳專員郭則范、中山縣政府駐澳代表陳以志及已故朱文彬之遺孀朱楊氏連同其未成年之一子朱玉財、一女朱玉蘭在澳門仁慈堂大堂內簽約。武地士度將恤金1萬元親自交給朱文彬妻朱楊氏具領,另給治喪費600元,並簽立撫恤協約,以資遵守,即:澳門政府給一次恤金幣1萬元,並擔任教養朱文彬遺孤衣食住學各費至中學畢業或至20歲為止。而澳門總督面諭將已故朱文彬之未成年之二子女即交澳門公共救濟會教養,可能送至該會所轄團體收容,由小學以至中學或同等學校畢業,其期限計至滿20歲為止。《澳門葡警毆斃華人朱文彬交涉案》,澳門歷史檔案館藏縮微膠捲:全宗號35J-175/案卷號2 (2)/盤號2256/影像號429-445;《世界日報》1948年2月7日。

民國三年 (1914年1月1日─1914年12月31日)5月,澳門土生葡人貢薩加.佩雷拉 (José Maria Gonzaga Pereira)在香港創辦葡文教會月刊《宗教與祖國》 (Religião e Pátria),編輯部設於香港跑馬地堅道 (Caine Road)19號地下,並於中環干諾道25號諾羅尼亞印刷廠印刷出版。該刊1920年4月宣佈停刊,同年11月重辦。1927年11月28日,創辦人貢薩加去世,該刊遂與《肇慶傳教團之聲》 (Ecosda Missão de Shiu-Hing)合併繼續出版。1931年5月,該刊脫離《肇慶傳教團之聲》,改為週刊獨立在澳門出版,負責人為耶穌會士埃利亞斯.馬爾薩 (Elias Marcal)神父,由聖若瑟修院編輯和管理,聖母無原罪印刷廠印製。1955年2月6日,潘日明 (Benjamin Videira Pires)神父出任該刊負責人和主編。至1965年,該報徹底停刊,歷時51年,這在澳門民辦報刊中是獨一無二的。

民國三年 (1914年1月1日─1914年12月31日)5月,澳門土生葡人貢薩加.佩雷拉 (José Maria Gonzaga Pereira)在香港創辦葡文教會月刊《宗教與祖國》 (Religião e Pátria),編輯部設於香港跑馬地堅道 (Caine Road)19號地下,並於中環干諾道25號諾羅尼亞印刷廠印刷出版。該刊1920年4月宣佈停刊,同年11月重辦。1927年11月28日,創辦人貢薩加去世,該刊遂與《肇慶傳教團之聲》 (Ecosda Missão de Shiu-Hing)合併繼續出版。1931年5月,該刊脫離《肇慶傳教團之聲》,改為週刊獨立在澳門出版,負責人為耶穌會士埃利亞斯.馬爾薩 (Elias Marcal)神父,由聖若瑟修院編輯和管理,聖母無原罪印刷廠印製。1955年2月6日,潘日明 (Benjamin Videira Pires)神父出任該刊負責人和主編。至1965年,該報徹底停刊,歷時51年,這在澳門民辦報刊中是獨一無二的。Manuel Teixeira, A Imprensa Periódica Portuguesa no Extremo Oriente, pp. 77─95. 按:天主教教會月刊《肇慶傳教團之聲》 (Ecos da Missão de Shiu-Hing)由羅若望 (João de Deus Ramalho)神父 (注:羅神父後升任澳門主教)1925年1月在香港創辦,先後在香港 (1925年至1938年)、上海 (1940年2月至1941年7月)、澳門 (1941年12月)三地發行。1938年底至1940年初因抗日戰爭被迫停刊,1941年12月起由於太平洋戰爭爆發不得不再次停刊。

饒宗頤,字伯濂、伯子,號選堂、又號固庵,生於廣東省潮安縣城(今潮州市湘橋區)。著名國學大師。[1] 父親是工商金融界名流饒鍔,家中的天嘯樓是當時粵東最大的藏書樓,藏書數以萬計。宗頤是長子,幼承庭學,飽覽群書,自小被父親訓練寫詩、填詞,寫駢文及散文。[2] 1929年,宗頤隨金陵楊械習畫,攻山水及宋人行草,開始抵壁作大幅山水及人物;1932年續修父親的《潮州藝文志》;1933年詠優曇花詩,一時驚諸老宿。1935年,受詹安泰先生委託,他在韓山師範學校代授國文課;被聘為中山大學廣東通志館纂修;同年加入禹貢學會。 1938年中山大學遷雲南,他因病滯留香港; 1943年赴廣西任無錫國學專修學校教授;1946年任廣東文理學院教授,復任汕頭華南大學文史系教授、系主任;兼任《潮州志》總編纂;被推選為廣東文獻委員會委員;1948年赴台考察高雄縣潮州鎮。 1949年,宗頤移居香港,之後繪畫漸多。1952年,他被聘為香港大學中文系講師,1952-1968年,任教於香港大學期間,赴台參觀故宮博物院館藏書畫。 1954年初,宗頤赴日本,結識吉川幸次朗教授,在東京大學教養部講授甲骨文;在廣島會見斯波六朗、小尾郊一教授,談文選學;在京都大學人文科學研究所從事甲骨學研究。 1956年,宗頤出席巴黎國際漢學會;1958年遊意大利,在貝魯特會晤高歲佩。1962年,他獲法國法蘭西遠東學院頒授“漢學儒蓮獎”;主編《文心雕龍研究專號》,首次將敦煌本《文心雕龍》印刊。 1963年,應印度班達伽東方研究所之邀,他與汪德曼同赴天竺作學術研究,成為永久會員;歸途遊錫蘭等國,兼作寫生;1964年再赴日訪問,結識林謙之,與水原琴窗、水原江渭父子談詞,到京都大原山聽梵唄,聽多紀穎信演奏日本雅樂。 秋後,他赴哈佛大學訪問;年底至法國同立科學中心從事研究工作,復至倫敦研究巴黎及倫敦所藏敦煌書稿;著有《敦煌白畫》;1966年在法國國立科學中心研究敦煌寫卷,與戴密微教授同遊瑞士;著有詩集《黑湖集》記遊,後由戴密微教授譯為法文;1968-1973年,擔任新加坡大學中文系首位講座教授、系主任,期間,創作大量山水畫,多師法元代黃公望、倪雲林兩家。 1970-1971年,宗頤擔任美國耶魯大學研究院客座教授;期間到美國、加拿大各地寫生。1971年,他與戴密微合著《敦煌曲》,分中、法兩種文字在巴黎出版。 1972年,宗頤擔任法國法蘭西遠東學院院士;1972-1973年任台灣歷史語言研究所教授;發表《詞與畫》論文;1973-1978年,擔任香港中文大學中文系講座教授、系主任;連續四年參加日本南書院書畫年展;1978年1月,香港中文大學藝術系在香港大會堂主辦“饒宗頤書畫展”。8月,他在曼谷舉辦個人書畫展。宗頤在香港中文大學退休後,應聘為法國高等研究院宗教部客座教授,主講《中國古代宗教》; 1978-1979年任教於法國高等實用研究院,期間創作《青天歌論書》長卷;1979年應中山大學之邀,首次回內地參加中國古文字學會議,會後赴湖南考察馬王堆漢墓出土文物;成為香港中文大學中國文化研究所榮譽高級研究員;4月遊瑞士,過阿爾卑斯山入意大利,創作《古村詞》記遊; 1980年在日本京都大學、九州大學、北海道大學講學;日本二玄社在東京主辦“饒宗頤教授個人書畫展”;日本近代書道研究所《書道俱樂部》月刊出版《饒宗頤教授個展作品》特輯。他獲選為巴黎亞洲學會榮譽會員。 1980年,宗頤受聘為澳門東亞大學(1991年改為澳門大學)文學院講座教授。10月,他在武昌參加全國語言學討論會後,參觀祖國大陸博物館33所,足跡遍及14個省市,歷時三個月。 1981年,宗頤參加太原古文字學討論會;在新加坡舉辦個人書畫展;獲香港大學頒授榮譽文學博士學位;擔任香港中文大學中文系、藝術系榮譽講座教授;受聘為香港中文大學中文系講座教授、國務院古籍整理小組顧問; 1983年日本二玄社請為其出版的《虛白齋書畫錄》作解題;編纂《敦煌書法叢刊》,由二玄社出版,全書29冊,1986年完成。他出席在蘭州市舉行的首次全國敦煌吐魯番研討學會,被聘為顧問。 宗頤為澳門東亞大學研究院創辦中國文史學部,並擔任該學部主任。他應聘為敦煌研究院榮譽研究員、台灣“文哲研究所”諮詢委員、浙江省溫州師範學院名譽教授。香港三聯書店主辦“饒宗頤書畫展”;香港芥子居出版《選堂扇面冊》;韓國東方研究會於韓國首爾利馬美術館主辦“選堂韓國書畫展覽”。他在馬來西亞吉隆玻舉辦個人書畫展。 1986年,宗頤赴汕頭市出席汕頭大學、韓山師範專科學校、潮州韓愈研究會聯辦的“首屆國際韓愈學術討論會”。香港中華文化促進中心主辦“饒宗頤教授從事藝術、學術活動五十周年紀念——七十大壽書畫展”。他擔任香港藝術館名譽顧問;為澳門東亞大學羅忼烈教授撰寫《東亞大學創建記》。1987年,他擔任香港大學中文系榮譽講座教授,香港《書譜》雜誌出版《饒宗頤專輯》。 1991年“饒宗頤書畫展”在香港大學馮平山博物館舉行。10月,宗頤應香港中華文化促進中心和香港中文大學中國文化研究所之邀,作《廣州南越王墓的發現及其重要價值》和《香港與廣東大陸的歷史關係》演講;11月,參加浙江省溫州市舉辦的“謝靈運與山水文學國際研討會”;12月,赴越南河內參加越南遠東學院九十周年慶典,介紹牙璋在國內外的分佈情況,引起越南考古界的興趣。 1992年5月,宗頤受聘為復旦大學顧問教授;在香港大會堂舉辦個人書畫展;在新加坡國家博物館舉辦個人書畫展; 1993年受聘為廣州中山大學中華文化研究中心名譽主任兼名譽教授、廣州美術學院名譽教授、泰國華僑崇聖大學中華文化研究院院長;應邀任台北故宮博物院舉辦的“張大千、溥心畬詩書畫國際學術討論會”主席;2月,參加香港中文大學中國文化研究所舉辦的“南中國及鄰近地區古文化研究”第二次國際學術會議,作《由牙璋分佈論古史地域擴張問題》專題演講; 擔任北京廣播學院名譽教授;中國美術家協會、中國書法家協會、中央美術學院、中國藝術研究院、中國畫研究院於北京中國畫研究院展覽館聯合舉辦“饒宗頤書畫展”。 12月,由宗頤倡議召開的“潮州學國際研討會”在香港中文大學舉行;同月赴法國接受巴黎索邦高等研究院人文科學榮譽國家博士學位和法國文化部文化藝術騎士勳章;台灣時報文化企業有限公司出版饒宗頤國畫史論集《畫寧》;廣東美術家協會、廣州美術學院、嶺南美術出版社、廣東書法家協會、廣東畫院及廣東《畫廊》雜誌社於廣東書院聯合主辦“1993廣州饒宗頤書畫展”。 1995年3月,他參加在香港大學馮平山博物館舉辦的“東南亞考古學術研討會”;受聘為北京《續修四庫全書》、上海《全明文》編委會顧問;11月,潮州市“饒宗頤學術館”落成;泰國華僑崇聖大學、泰國潮州會館聯合舉辦“饒宗頤書畫展”。1996年1月,他參加由港穗澳三家博物館聯合舉辦之“南海貿易二千年展覽”學術研討會。8月,由廣東韓山師範學院主辦,潮州市教育局、文化局協辦“饒宗頤八十回顧展”,展出32尺寬巨幅《荷花》。 1997年,宗頤創辦《華學》大型學術刊物,由中山大學出版;香港藝術發展局頒發第一屆終身成就獎;1998年獲“中華文學藝術家金龍獎”和“當代國學大師”榮譽;受聘為中國社會科學院歷史研究所客座研究員、香港中文大學崇基書院首位榮譽院務委員會委員。 1999年,宗頤先後受聘為南京大學、首都師範大學、武漢大學名譽教授;9月,香港藝術館舉辦“澄心選萃——饒宗頤的藝術展”,同時出版《澄心選萃》書畫集;11月,澳門基金會主辦“清涼世界——饒宗頤書畫展”在澳門教科文中心舉行,並出版書畫集;12月,獲授香港公開大學榮譽人文科學博士;擔任郭店楚簡國際學術研討會名譽主席。 2000年3月,宗頤受聘為北京大學古代文明研究中心顧問、北京大學客座教授。7月,獲香港特區政府頒授大紫荊勳章;獲國家文物局、甘肅省人民政府授予“敦煌文物保護研究特殊貢獻獎”。 2001年1月,中國社會科學院古代文明研究中心成立,宗頤被聘為學術顧問;4月,出席香港中文大學藝術系、文物館主辦的“中國碑帖與書法國際研討會”,作《泛論三國碑刻書法》主題演講。7月,澳門市政局、澳門藝術博物館主辦“選堂雅聚——饒宗頤書畫藝術展”,並出版書畫集及明信片;10月,北京歷史博物館主辦“古韻今情——饒宗頤書畫展覽”,成為該館首次舉辦現代畫家個人展,並致贈該館22尺巨幅墨荷,出版《古韻今情——饒宗頤書畫集》。12月,他應邀為台灣“歷史語言研究所”傅斯漢學講座作三場上古史研究學術講座。 2002年,宗頤編訂增修20世紀的著作及論文;5月,美國哈佛大學邀請作“楊聯升教授講座”演講;7月,香港國際創價學會主辦“學藝雙攜——饒宗頤書畫展”,出版《學藝雙攜》畫冊;2003年11月,獲香港科技大學授予榮譽文學博士學位。香港大學饒宗頤學術館正式成立、開幕。12月,他獲香港中文大學授予榮譽文學博士學位。 2004年3月,宗頤獲潮州市榮譽市民稱號。4月,由香港大學饒宗頤學術館與廣州藝術博物館及廣東炎黃文化研究會、廣州炎黃文化研究會合辦“造化心源——饒宗頤書畫展暨學術座談會”在廣州舉行,並出版展覽圖表;11月初至2005年1月底,香港大學饒宗頤學術館舉辦“象外環中——饒宗頤教授甲申書畫創作展”,並出版書畫冊;12月,獲澳門大學授予榮譽人文科學博士及榮譽教授。 2005年4月至5月底(香港),8月初至9月初(廣州),香港大學饒宗頤學術館、廣州藝術博物院、香港大學美術博物館聯合主辦“嶺海風韻——嶺南四家與饒宗頤教授合作作品展”,並出版展覽圖錄。9月,《饒宗頤藝術創作彙集》(12冊)出版;10月,香港大學饒宗頤學術館展出饒宗頤捐贈香港大學饒宗頤學術館的藝術作品選萃;11月,香港大學圖書館展出饒宗頤與香港大學有關的照片、題字、書籍、藝術作品等;設於學術館“選堂文庫”的饒宗頤藏書以參考書庫形式開放。 在澳門回歸賀禮陳列館展出“普荷天地——饒宗頤九十華誕荷花特展”。12月,香港大學饒宗頤學術館展出宗頤的山水畫配法國攝影師Paul Maurer的山水照片;香港大學美術博物館展出饒宗頤丙戌年的書畫作品;香港中央圖書館展出饒宗頤在學術及藝術上的成就,展品包括他的學術著作、藝術作品、藝術畫冊、照片、手稿及相關文物;潮州饒宗頤學術館展出他捐贈潮州饒宗頤學術館的藝術作品;由香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港理工大學、嶺南大學、香港公開大學與香港教育學院等聯合舉辦“學術兼修漢學大師——饒宗頤教授九十華誕國際學術研討”。 宗頤著有:《廣東易學考》、《尚書地理辯證》、《說文古文考》、《金六平議》、《古史新證》、《西漢節義偉》、《古史辯》、《潮州叢著初稿》、《瑤山詩草》、《楚詞地理考》、《韓江流域史前遺址及其文化》、《海南島之石器》、《明器圖錄》、《日本所見甲骨錄》、《潮瓷說略》、《人間詞話平議》、《楚辭書錄》、《巴黎所見甲骨錄》、《敦煌本老子想爾注校箋》、《戰國楚簡箋證》、《楚辭與詞曲音樂》、《長沙出土戰國繒書新釋》、《九龍與宋季史科》、《殷代貞卜人物通考》、《敦煌書譜》、《佛國集》、《詞籍考》、《潮州志彙編》、《景宋本淮海居士長短句》、《白山集》、《星馬華文碑刻繫年》、《固庵詞》、《黑湖集》、《香港大學馮平山圖書館善本書錄》、《歐美亞所見甲骨文錄存》、《唏周集》、《選堂賦語》、《黃公望及富春山居圖臨本》、《中國史學上之正統論》、《選堂詩詞集》、《敦煌白畫》、《遠東墓誌:遠東學院藏拓片圖錄》、《選堂集林史林》、《雲夢秦簡日書研究》(與曾憲通合作)、《楚帛書》、《隨縣曾侯乙墓紳磐銘辭研究》(與曾憲通合作)、《固庵文錄》、《甲骨文通檢》(一至五)、《饒宗頤書畫集》、《中印文化關係史論集——悉曇學緒論》、《詞學秘笈之一——李衛公望江南》、《敦煌琵琶譜》、《近東開辭史詩》(編譯)、《敦煌琵琶論文集》、《老子想爾注校證》、《文轍——文學史論集》(中國精神史研究之一)、《詞集考——唐五代宋金元編》、《選堂書楹聯初集》、《饒宗頤翰墨》、《梵學集》、《楚地出土文獻三種研究》(與曾憲通合作)、《法藏敦煌書苑精華》、《饒宗頤史學論著選》、《新加坡古事紀》、《饒宗頤書畫》、《澄心論萃》、《饒宗頤潮學論文集》、《中國史學上之正統論》、《選堂書畫》、《殷代貞卜人物通考》(韓文版,孫睿徹譯)、《符號初文與字母——漢字樹》、《中國宗教思想史新頁》、《饒宗頤五體書法》、《悉曇經傳——趙宦光及其(悉曇經傳)》、《饒宗頤二十世紀學術文集》(全集分14卷、共20冊),《符號初文與字母——漢字樹》(日文版)、《古史之斷代與編年》等。[1] 宗頤與妻子陳若儂(1916-2013)生育女兒饒清綺、饒清芬。[2] 2013年7月11日,澳門行政長官崔世安代表特區政府接收國學大師饒宗頤教授捐贈一批藝術及學術作品,作為未來以饒宗頤教授命名的展館的館藏。崔世安感謝饒教授對特區藝術和學術建設的支持。[3] [1]施志詠:《饒宗頤學術年表》,載《文學與神明:饒宗頤訪談錄》,北京:生活‧讀書‧新知三聯書店,2011,第252-264頁。 [2]《饒宗頤》,載“維基百科"網,2012年12月15日,http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A5%92%E5%AE%97%E9%A0%A4。 [3]《國學大師饒宗頤向澳門特區捐贈珍貴作品》,載“國際線上"網,2013年9月30日,http://gb.cri.cn/42071/2013/07/12/5892s4180499.htm。

饒宗頤,字伯濂、伯子,號選堂、又號固庵,生於廣東省潮安縣城(今潮州市湘橋區)。著名國學大師。[1] 父親是工商金融界名流饒鍔,家中的天嘯樓是當時粵東最大的藏書樓,藏書數以萬計。宗頤是長子,幼承庭學,飽覽群書,自小被父親訓練寫詩、填詞,寫駢文及散文。[2] 1929年,宗頤隨金陵楊械習畫,攻山水及宋人行草,開始抵壁作大幅山水及人物;1932年續修父親的《潮州藝文志》;1933年詠優曇花詩,一時驚諸老宿。1935年,受詹安泰先生委託,他在韓山師範學校代授國文課;被聘為中山大學廣東通志館纂修;同年加入禹貢學會。1938年中山大學遷雲南,他因病滯留香港;1943年赴廣西任無錫國學專修學校教授;1946年任廣東文理學院教授,復任汕頭華南大學文史系教授、系主任;兼任《潮州志》總編纂;被推選為廣東文獻委員會委員;1948年赴台考察高雄縣潮州鎮。 1949年,宗頤移居香港,之後繪畫漸多。1952年,他被聘為香港大學中文系講師,1952-1968年,任教於香港大學期間,赴台參觀故宮博物院館藏書畫。 1954年初,宗頤赴日本,結識吉川幸次朗教授,在東京大學教養部講授甲骨文;在廣島會見斯波六朗、小尾郊一教授,談文選學;在京都大學人文科學研究所從事甲骨學研究。 1956年,宗頤出席巴黎國際漢學會;1958年遊意大利,在貝魯特會晤高歲佩。1962年,他獲法國法蘭西遠東學院頒授“漢學儒蓮獎”;主編《文心雕龍研究專號》,首次將敦煌本《文心雕龍》印刊。1963年,應印度班達伽東方研究所之邀,他與汪德曼同赴天竺作學術研究,成為永久會員;歸途遊錫蘭等國,兼作寫生;1964年再赴日訪問,結識林謙之,與水原琴窗、水原江渭父子談詞,到京都大原山聽梵唄,聽多紀穎信演奏日本雅樂。秋後,他赴哈佛大學訪問;年底至法國同立科學中心從事研究工作,復至倫敦研究巴黎及倫敦所藏敦煌書稿;著有《敦煌白畫》;1966年在法國國立科學中心研究敦煌寫卷,與戴密微教授同遊瑞士;著有詩集《黑湖集》記遊,後由戴密微教授譯為法文;1968-1973年,擔任新加坡大學中文系首位講座教授、系主任,期間,創作大量山水畫,多師法元代黃公望、倪雲林兩家。 1970-1971年,宗頤擔任美國耶魯大學研究院客座教授;期間到美國、加拿大各地寫生。1971年,他與戴密微合著《敦煌曲》,分中、法兩種文字在巴黎出版。 1972年,宗頤擔任法國法蘭西遠東學院院士;1972-1973年任台灣歷史語言研究所教授;發表《詞與畫》論文;1973-1978年,擔任香港中文大學中文系講座教授、系主任;連續四年參加日本南書院書畫年展;1978年1月,香港中文大學藝術系在香港大會堂主辦“饒宗頤書畫展”。8月,他在曼谷舉辦個人書畫展。 宗頤在香港中文大學退休後,應聘為法國高等研究院宗教部客座教授,主講《中國古代宗教》;1978-1979年任教於法國高等實用研究院,期間創作《青天歌論書》長卷;1979年應中山大學之邀,首次回內地參加中國古文字學會議,會後赴湖南考察馬王堆漢墓出土文物;成為香港中文大學中國文化研究所榮譽高級研究員;4月遊瑞士,過阿爾卑斯山入意大利,創作《古村詞》記遊;1980年在日本京都大學、九州大學、北海道大學講學;日本二玄社在東京主辦“饒宗頤教授個人書畫展”;日本近代書道研究所《書道俱樂部》月刊出版《饒宗頤教授個展作品》特輯。他獲選為巴黎亞洲學會榮譽會員。 1980年,宗頤受聘為澳門東亞大學(1991年改為澳門大學)文學院講座教授。10月,他在武昌參加全國語言學討論會後,參觀祖國大陸博物館33所,足跡遍及14個省市,歷時三個月。 1981年,宗頤參加太原古文字學討論會;在新加坡舉辦個人書畫展;獲香港大學頒授榮譽文學博士學位;擔任香港中文大學中文系、藝術系榮譽講座教授;受聘為香港中文大學中文系講座教授、國務院古籍整理小組顧問;1983年日本二玄社請為其出版的《虛白齋書畫錄》作解題;編纂《敦煌書法叢刊》,由二玄社出版,全書29冊,1986年完成。他出席在蘭州市舉行的首次全國敦煌吐魯番研討學會,被聘為顧問。宗頤為澳門東亞大學研究院創辦中國文史學部,並擔任該學部主任。他應聘為敦煌研究院榮譽研究員、台灣“文哲研究所”諮詢委員、浙江省溫州師範學院名譽教授。香港三聯書店主辦“饒宗頤書畫展”;香港芥子居出版《選堂扇面冊》;韓國東方研究會於韓國首爾利馬美術館主辦“選堂韓國書畫展覽”。他在馬來西亞吉隆玻舉辦個人書畫展。 1986年,宗頤赴汕頭市出席汕頭大學、韓山師範專科學校、潮州韓愈研究會聯辦的“首屆國際韓愈學術討論會”。香港中華文化促進中心主辦“饒宗頤教授從事藝術、學術活動五十周年紀念——七十大壽書畫展”。他擔任香港藝術館名譽顧問;為澳門東亞大學羅忼烈教授撰寫《東亞大學創建記》。1987年,他擔任香港大學中文系榮譽講座教授,香港《書譜》雜誌出版《饒宗頤專輯》。 1991年“饒宗頤書畫展”在香港大學馮平山博物館舉行。10月,宗頤應香港中華文化促進中心和香港中文大學中國文化研究所之邀,作《廣州南越王墓的發現及其重要價值》和《香港與廣東大陸的歷史關係》演講;11月,參加浙江省溫州市舉辦的“謝靈運與山水文學國際研討會”;12月,赴越南河內參加越南遠東學院九十周年慶典,介紹牙璋在國內外的分佈情況,引起越南考古界的興趣。 1992年5月,宗頤受聘為復旦大學顧問教授;在香港大會堂舉辦個人書畫展;在新加坡國家博物館舉辦個人書畫展;1993年受聘為廣州中山大學中華文化研究中心名譽主任兼名譽教授、廣州美術學院名譽教授、泰國華僑崇聖大學中華文化研究院院長;應邀任台北故宮博物院舉辦的“張大千、溥心畬詩書畫國際學術討論會”主席;2月,參加香港中文大學中國文化研究所舉辦的“南中國及鄰近地區古文化研究”第二次國際學術會議,作《由牙璋分佈論古史地域擴張問題》專題演講;擔任北京廣播學院名譽教授;中國美術家協會、中國書法家協會、中央美術學院、中國藝術研究院、中國畫研究院於北京中國畫研究院展覽館聯合舉辦“饒宗頤書畫展”。12月,由宗頤倡議召開的“潮州學國際研討會”在香港中文大學舉行;同月赴法國接受巴黎索邦高等研究院人文科學榮譽國家博士學位和法國文化部文化藝術騎士勳章;台灣時報文化企業有限公司出版饒宗頤國畫史論集《畫寧》;廣東美術家協會、廣州美術學院、嶺南美術出版社、廣東書法家協會、廣東畫院及廣東《畫廊》雜誌社於廣東書院聯合主辦“1993廣州饒宗頤書畫展”。1995年3月,他參加在香港大學馮平山博物館舉辦的“東南亞考古學術研討會”;受聘為北京《續修四庫全書》、上海《全明文》編委會顧問;11月,潮州市“饒宗頤學術館”落成;泰國華僑崇聖大學、泰國潮州會館聯合舉辦“饒宗頤書畫展”。1996年1月,他參加由港穗澳三家博物館聯合舉辦之“南海貿易二千年展覽”學術研討會。8月,由廣東韓山師範學院主辦,潮州市教育局、文化局協辦“饒宗頤八十回顧展”,展出32尺寬巨幅《荷花》。 1997年,宗頤創辦《華學》大型學術刊物,由中山大學出版;香港藝術發展局頒發第一屆終身成就獎;1998年獲“中華文學藝術家金龍獎”和“當代國學大師”榮譽;受聘為中國社會科學院歷史研究所客座研究員、香港中文大學崇基書院首位榮譽院務委員會委員。 1999年,宗頤先後受聘為南京大學、首都師範大學、武漢大學名譽教授;9月,香港藝術館舉辦“澄心選萃——饒宗頤的藝術展”,同時出版《澄心選萃》書畫集;11月,澳門基金會主辦“清涼世界——饒宗頤書畫展”在澳門教科文中心舉行,並出版書畫集;12月,獲授香港公開大學榮譽人文科學博士;擔任郭店楚簡國際學術研討會名譽主席。 2000年3月,宗頤受聘為北京大學古代文明研究中心顧問、北京大學客座教授。7月,獲香港特區政府頒授大紫荊勳章;獲國家文物局、甘肅省人民政府授予“敦煌文物保護研究特殊貢獻獎”。 2001年1月,中國社會科學院古代文明研究中心成立,宗頤被聘為學術顧問;4月,出席香港中文大學藝術系、文物館主辦的“中國碑帖與書法國際研討會”,作《泛論三國碑刻書法》主題演講。7月,澳門市政局、澳門藝術博物館主辦“選堂雅聚——饒宗頤書畫藝術展”,並出版書畫集及明信片;10月,北京歷史博物館主辦“古韻今情——饒宗頤書畫展覽”,成為該館首次舉辦現代畫家個人展,並致贈該館22尺巨幅墨荷,出版《古韻今情——饒宗頤書畫集》。12月,他應邀為台灣“歷史語言研究所”傅斯漢學講座作三場上古史研究學術講座。 2002年,宗頤編訂增修20世紀的著作及論文;5月,美國哈佛大學邀請作“楊聯升教授講座”演講;7月,香港國際創價學會主辦“學藝雙攜——饒宗頤書畫展”,出版《學藝雙攜》畫冊;2003年11月,獲香港科技大學授予榮譽文學博士學位。香港大學饒宗頤學術館正式成立、開幕。12月,他獲香港中文大學授予榮譽文學博士學位。 2004年3月,宗頤獲潮州市榮譽市民稱號。4月,由香港大學饒宗頤學術館與廣州藝術博物館及廣東炎黃文化研究會、廣州炎黃文化研究會合辦“造化心源——饒宗頤書畫展暨學術座談會”在廣州舉行,並出版展覽圖表;11月初至2005年1月底,香港大學饒宗頤學術館舉辦“象外環中——饒宗頤教授甲申書畫創作展”,並出版書畫冊;12月,獲澳門大學授予榮譽人文科學博士及榮譽教授。 2005年4月至5月底(香港),8月初至9月初(廣州),香港大學饒宗頤學術館、廣州藝術博物院、香港大學美術博物館聯合主辦“嶺海風韻——嶺南四家與饒宗頤教授合作作品展”,並出版展覽圖錄。9月,《饒宗頤藝術創作彙集》(12冊)出版;10月,香港大學饒宗頤學術館展出饒宗頤捐贈香港大學饒宗頤學術館的藝術作品選萃;11月,香港大學圖書館展出饒宗頤與香港大學有關的照片、題字、書籍、藝術作品等;設於學術館“選堂文庫”的饒宗頤藏書以參考書庫形式開放。 在澳門回歸賀禮陳列館展出“普荷天地——饒宗頤九十華誕荷花特展”。12月,香港大學饒宗頤學術館展出宗頤的山水畫配法國攝影師Paul Maurer的山水照片;香港大學美術博物館展出饒宗頤丙戌年的書畫作品;香港中央圖書館展出饒宗頤在學術及藝術上的成就,展品包括他的學術著作、藝術作品、藝術畫冊、照片、手稿及相關文物;潮州饒宗頤學術館展出他捐贈潮州饒宗頤學術館的藝術作品;由香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港理工大學、嶺南大學、香港公開大學與香港教育學院等聯合舉辦“學術兼修漢學大師——饒宗頤教授九十華誕國際學術研討”。 宗頤著有:《廣東易學考》、《尚書地理辯證》、《說文古文考》、《金六平議》、《古史新證》、《西漢節義偉》、《古史辯》、《潮州叢著初稿》、《瑤山詩草》、《楚詞地理考》、《韓江流域史前遺址及其文化》、《海南島之石器》、《明器圖錄》、《日本所見甲骨錄》、《潮瓷說略》、《人間詞話平議》、《楚辭書錄》、《巴黎所見甲骨錄》、《敦煌本老子想爾注校箋》、《戰國楚簡箋證》、《楚辭與詞曲音樂》、《長沙出土戰國繒書新釋》、《九龍與宋季史科》、《殷代貞卜人物通考》、《敦煌書譜》、《佛國集》、《詞籍考》、《潮州志彙編》、《景宋本淮海居士長短句》、《白山集》、《星馬華文碑刻繫年》、《固庵詞》、《黑湖集》、《香港大學馮平山圖書館善本書錄》、《歐美亞所見甲骨文錄存》、《唏周集》、《選堂賦語》、《黃公望及富春山居圖臨本》、《中國史學上之正統論》、《選堂詩詞集》、《敦煌白畫》、《遠東墓誌:遠東學院藏拓片圖錄》、《選堂集林史林》、《雲夢秦簡日書研究》(與曾憲通合作)、《楚帛書》、《隨縣曾侯乙墓紳磐銘辭研究》(與曾憲通合作)、《固庵文錄》、《甲骨文通檢》(一至五)、《饒宗頤書畫集》、《中印文化關係史論集——悉曇學緒論》、《詞學秘笈之一——李衛公望江南》、《敦煌琵琶譜》、《近東開辭史詩》(編譯)、《敦煌琵琶論文集》、《老子想爾注校證》、《文轍——文學史論集》(中國精神史研究之一)、《詞集考——唐五代宋金元編》、《選堂書楹聯初集》、《饒宗頤翰墨》、《梵學集》、《楚地出土文獻三種研究》(與曾憲通合作)、《法藏敦煌書苑精華》、《饒宗頤史學論著選》、《新加坡古事紀》、《饒宗頤書畫》、《澄心論萃》、《饒宗頤潮學論文集》、《中國史學上之正統論》、《選堂書畫》、《殷代貞卜人物通考》(韓文版,孫睿徹譯)、《符號初文與字母——漢字樹》、《中國宗教思想史新頁》、《饒宗頤五體書法》、《悉曇經傳——趙宦光及其(悉曇經傳)》、《饒宗頤二十世紀學術文集》(全集分14卷、共20冊),《符號初文與字母——漢字樹》(日文版)、《古史之斷代與編年》等。[1] 宗頤與妻子陳若儂(1916-2013)生育女兒饒清綺、饒清芬。[2] 2013年7月11日,澳門行政長官崔世安代表特區政府接收國學大師饒宗頤教授捐贈一批藝術及學術作品,作為未來以饒宗頤教授命名的展館的館藏。崔世安感謝饒教授對特區藝術和學術建設的支持。[3] [1]施志詠:《饒宗頤學術年表》,載《文學與神明:饒宗頤訪談錄》,北京:生活‧讀書‧新知三聯書店,2011,第252-264頁。 [2]《饒宗頤》,載“維基百科"網,2012年12月15日,http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A5%92%E5%AE%97%E9%A0%A4。 [3]《國學大師饒宗頤向澳門特區捐贈珍貴作品》,載“國際線上"網,2013年9月30日,http://gb.cri.cn/42071/2013/07/12/5892s4180499.htm。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入