聯合國教科文組織(UNESCO)亞太區世界遺產培訓與研究中心在第四十六屆世界遺產大會舉辦期間,揭曉2024年《全球世界遺產教育創新案例獎》獲獎名單,“澳門記憶”獲“卓越之星獎”。

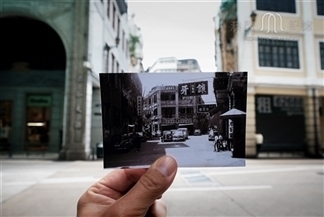

“澳門記憶”推出“浮光百年 承載輝煌──新馬路街區圖片徵集”,聯乘新馬路街區內的多個商戶,誠邀市民分享有關新馬路的老照片和相關回憶,徵集期由即日至2024年9月30日。

有獎問答遊戲的得獎結果出爐!每位得獎者可獲珍藏版古地圖澳門通乙張。澳門記憶團隊已透過得獎者註冊會員時登記之流動電話號碼,以短訊形式發送得獎通知,再次感謝會員們的支持和參與!

>>立即查看得獎名單

正德四年(1509年1月21日─1510年2月8日)8月1日,葡萄牙海軍將領狄奧戈•薛奎羅率船5艘遠征,先抵科欽,次抵蘇門答臘(Sumatra)之亞齊(Achin),於當日抵達馬六甲。要求與馬六甲通商,並與馬六甲蘇端媽末(Sutan Mahmud Shah)簽訂友好通商條約。但當時馬六甲實際掌權者為莫泰希,蘇端媽末不過一傀儡。而印度回教徒摩爾人欲壟斷馬六甲之商務,故挑唆莫泰希拒絕與葡人貿易。又假設宴席宴請狄奧戈•薛奎羅等上岸,望全獲葡人艦隊。然消息走漏,拘葡人20餘名,焚葡船2艘。狄奧戈•薛奎羅率餘船返葡。狄奧戈•薛奎羅進馬六甲港時,遇到了兩三艘中國船,他直接接觸了中國商人,並在中國船上吃過飯,還了解了一些中國人的習俗。這是有史以來中葡首次接觸。

正德四年(1509年1月21日─1510年2月8日)8月1日,葡萄牙海軍將領狄奧戈•薛奎羅率船5艘遠征,先抵科欽,次抵蘇門答臘(Sumatra)之亞齊(Achin),於當日抵達馬六甲。要求與馬六甲通商,並與馬六甲蘇端媽末(Sutan Mahmud Shah)簽訂友好通商條約。但當時馬六甲實際掌權者為莫泰希,蘇端媽末不過一傀儡。而印度回教徒摩爾人欲壟斷馬六甲之商務,故挑唆莫泰希拒絕與葡人貿易。又假設宴席宴請狄奧戈•薛奎羅等上岸,望全獲葡人艦隊。然消息走漏,拘葡人20餘名,焚葡船2艘。狄奧戈•薛奎羅率餘船返葡。狄奧戈•薛奎羅進馬六甲港時,遇到了兩三艘中國船,他直接接觸了中國商人,並在中國船上吃過飯,還了解了一些中國人的習俗。這是有史以來中葡首次接觸。張禮千:《馬六甲史》第1章,第107—108頁。奧利維拉(Fernando Correia de Oliveira):《葡中接觸五百年》第2章,第21頁。

崇禎七年(1634年1月29日─1635年2月16日)8月1日,由賈羅布率領的由5艘槳帆船組成的船隊離澳赴日。這次航行災難甚多,其中1艘船在南澳海面被中國海盜劉香劫獲,又遭遇颶風,3艘船被迫返回澳門,僅旗艦“聖安東尼奧(S. António)”號運載的200擔生絲和各色絲織物,在長崎轉賣後,還清了一部分債務,返回澳門時,還運回49萬兩白銀。“聖安東尼奧”號孤船抵達長崎時,船上一名葡商熱羅尼莫•戈維亞(Jerónimo Luís de Gouveia)帶的一封信被口岸官員查出。這封信是澳門一位日本耶穌會神父克利斯托旺•桑托斯(Paulo Cristóvão dos Santos)寫給長崎的一位日本人向其討還債務。克利斯托旺•桑托斯是日本當局十分惱火的人物,他募集錢財在澳門供養了12名青年基督徒,並暗中將他們遣返日本傳教。因此,日本當局遂將熱羅尼莫•戈維亞逮捕入獄,並於第二年10月被判火刑處死。查出信後,日本當局致函澳門議事會,要求將克利斯托旺•桑托斯神父驅逐出澳門。為了維護澳門對外貿易不至於中斷,澳門當局將克利斯托旺•桑托斯神父遣送東京教區。

崇禎七年(1634年1月29日─1635年2月16日)8月1日,由賈羅布率領的由5艘槳帆船組成的船隊離澳赴日。這次航行災難甚多,其中1艘船在南澳海面被中國海盜劉香劫獲,又遭遇颶風,3艘船被迫返回澳門,僅旗艦“聖安東尼奧(S. António)”號運載的200擔生絲和各色絲織物,在長崎轉賣後,還清了一部分債務,返回澳門時,還運回49萬兩白銀。“聖安東尼奧”號孤船抵達長崎時,船上一名葡商熱羅尼莫•戈維亞(Jerónimo Luís de Gouveia)帶的一封信被口岸官員查出。這封信是澳門一位日本耶穌會神父克利斯托旺•桑托斯(Paulo Cristóvão dos Santos)寫給長崎的一位日本人向其討還債務。克利斯托旺•桑托斯是日本當局十分惱火的人物,他募集錢財在澳門供養了12名青年基督徒,並暗中將他們遣返日本傳教。因此,日本當局遂將熱羅尼莫•戈維亞逮捕入獄,並於第二年10月被判火刑處死。查出信後,日本當局致函澳門議事會,要求將克利斯托旺•桑托斯神父驅逐出澳門。為了維護澳門對外貿易不至於中斷,澳門當局將克利斯托旺•桑托斯神父遣送東京教區。程紹剛譯注:《荷蘭人在福爾摩莎:1624—1662》,第162頁。是書稱5艘船出發,1艘被劉香截獲,其餘4艘均返回澳門。不確,其實只有3艘返回澳門,還有1艘到達了日本。C. R. Boxer, The Great Ship from Arnacon: Annals of Macao and the Old Japan Trade, 1550—1640, p. 132; 文德泉:《澳門的日本人》,載《文化雜誌》第17期,1993年。

清乾隆四十三年(1778年1月28日─1779年2月15日)8月1日,席爾瓦•梅內塞斯(João Vicente da Silva Meneses)出任澳門總督。8月8日,主教將澳門的管理權交予梅內塞斯。 11月11日,他要求繼續每兩年向士兵們提供一套制服。議事會說這樣做開支太大而沒有必要,因為“自從擁立若奧四世(João Ⅳ)為國王以來,士兵們再也沒有發放過制服”。Manuel Teixeira, Macau no Séc. ⅩⅧ, p. 597.施白蒂:《澳門編年史:16—18世紀》,第174—175, 217頁;Manuel Teixeira, Macau no Séc. ⅩⅧ, p. 594.

白鴿巢前地,迺白鴿巢公園前之廣場。榕蔭爲蓋,草徑如棋,小小方地中,其四週有:白鴿巢公園、澳門博物院、基督教舊墳場、嘉諾撒修院、花王廟等。昔日澳門城牆原貫其中,由連勝街口橫跨由義巷,將白鴿巢與花王廟分隔在澳城内外,花王廟在城内,而白鴿巢在城外也。連勝街口處,舊闢城門曰“三巴門”,門之北仍屬中國管轄,門之南始屬澳葡租界。迄同治年間,澳葡拆城毁界,此處迺成一廣場,及修築白鴿巢公園後,因名該廣場爲白鴿巢前地。白鴿巢,固因舊日澳葡富人馬葵士曾築别墅於此,廣蓄白鴿而得名。後山有利瑪竇觀星岩與賈梅士石洞。其傍之一座洋樓,爲昔日英國東方印度公司之别墅。當年英國首任駐華大使麥卡尼公爵,嘗往蹕於此。後讓與澳葡作工務局,今即改爲賈梅士博物院也。博物院側,於今尚有東方印度公司之墳場存在,現多稱之爲基督教舊墳場。墳場入門處,有一小教堂,蓋此迺澳中最古之第一座基督教傳道所也。墳場内所葬者,多爲初期英國來華商人,及東來拓殖之殖民主義者,鴉片戰役在華身死之侵略家,如中國海之英國艦隊總帥施厚仕爵士,英艦都魯號之總司令邱吉爾公爵等,皆橫霸一時者。今英美遊客到澳旅行,多有到白鴿巢前地該墳場憑吊一番。白鴿巢前地側之基督教舊墳場,矮門深扃,叩而始啓。前方教堂,後面墳地,白楊衰草,蔓欲就荒,古碣殘碑,井仍有序,其間埋葬者,均爲他鄉客鬼也。場隅北角,有名塚焉。三塚橫排,石前泐誌,百年留念,墳右樹碑,蓋迺基督教士最初來華傳道之羅伯馬禮遜,及其妻兒等墓也。攷羅伯馬禮遜(Robert Morrison)英國人也。年二十五,受倫敦基督教佈道會命,來華傳教。當未來之前,在英先結識華僑楊善達,研習中國文字,及習天文,醫藥以爲備。於嘉慶十二年(一八零七)取道美洲,歷航程七月餘,迺抵達中國廣州。只以中國禁教綦嚴,遂轉徙澳門;但又遭澳葡天主教排擠,幸賴英國東方印度公司設法佯任以翻譯之職,始免被逐。經數年時間鑽研中國文字風俗後,迺創立一所印刷館,並僱工雕刻木版,秘密編印傳教讀物,因此收得刻字工人蔡高爲第一個基督教信徒。後因中國官廳嚴緝,馬禮遜迫得偕同蔡高遠走南洋,在馬六甲再設印刷所,開辦華英書院,發刊《察世俗每月統紀傳》等,然後暗將刊物攜返中國,作爲佈道基礎。馬禮遜來往於南洋與粤澳間,歷時二十七年,編成第一本《華英字典》,翻譯《文法》,《新約》、《讚聖詩》、《證道小箋》等著作。迨至道光十四年,英國東方印度公司解散,遂失所憑護,又以積勞致疾,竟一病不起,時迺一八三四年八月一日也。後人爲他營葬於基督教舊墳場内,而迄於今焉。白鴿巢前地之基督教墳場,初名東方印度公司墳場,後才改今名耳。此處本屬英人資産,羅伯馬禮遜病殁於廣州,英人將其柩移葬於澳門該墳場内,在其妻基墓之左傍。蓋其妻先彼十年死於澳中霍亂症也。及鴉片戰後,英人趾高氣揚,爲之立墓碑,上刻英字,下泐華文。據華文《羅伯馬禮遜墓碑》云:“嘗聞天地間,有萬世不朽之人,端賴其人有萬世不朽之言行。如我英國之羅伯馬禮遜者,迺萬世不朽之人也。當其於壯年來中國時,勤學力行,以至中華之言語文字無不精通。迨學成之日,又以所得於已者,作爲華英字典等書,使後之習華文漢語者,皆得藉爲津梁,力半功倍。故英人仰慕其學不嚴,教人不倦之心,悉頌爲英國賢士。由此不忘其惠,立碑以誌之曰:羅伯馬禮遜,英人也。生於乾隆四十六年正月初五日,距終於道光十四年六月二十六日,共享壽五十二歲。溯自嘉慶十一年九月間始來中國,至嘉慶十三年間初爲經理公司事務。及道光十四年三月内,公司既散,復經理國家政事。迨未數月,而病遂不起。幸其子儒翰馬禮遜者,雖未足繼其徽,而亦略能濟其美,故今日學廣所傳,功垂永久,實爲近代之所罕𡲬者焉。道光二十八年八月十五日,聖人一千八百四十三年十月八日,各國衆友等同立碑。”試觀上碑,未嘗隻字言及來華傳道,竟謂經理國家政事。據鮑正鵠所編之“鴉片戰事”有云:“參與鴉片貿易之基督教士馬禮遜曾説:鎮江,中國漕運咽喉。扼以要挾,必可如志云。”其藉宗教進行侵略,信哉!相傳羅伯馬禮遜之子——儒翰馬禮遜(James Morrison),在望廈簽訂中美商約時,亦嘗充任美方通譯。滿清官員受盡其恫嚇要脅,屈署此不平等條約。並聞是時清廷尚有許多辱國喪權之外交,均由其擔任通譯者,是即羅伯馬禮遜墓碑中之所謂略能濟其美歟!儒翰馬禮遜後來亦在華身故,葬於澳中基督教舊墳場其父母之墳右,三塚排列,徒供歐美旅客及基督教徒憑吊而已。一九三四年八月一日,爲羅伯馬禮遜逝世百年,中華基督教會廣東協會曾在該三塚左傍,樹立一尊《馬禮遜博士去世百年紀念碑誌》,勒云:“基督教派正宗之來華佈道,也自馬禮遜先生始,事前特習天文醫藥華文以爲備。一八零七年假道美洲,竟二百二十二日之航程安抵羊石,名寄商場,實則秘密宣教。雖在滿清政府厲禁,與羅馬教嚴密監視中,絕不稍懈。在澳門開設印刷所,手譯聖經禱文讚神詩證道小箋等,次第刊行。復於馬六甲創設英華書院,培育後秀。丁此黑暗專制時代,冒險工作,勇往無前,謂非神功不可。先生體弱而公忙,遭際陋劣而險惡。除長子追隨左右外,家人復遠留故里,音訊二百餘發,得報僅二通。處茲苦境,仍努力不懈、用能奠中國教會基礎,厥功偉矣。一八三四年八月一日病亟彌留時,信徒輩,撫榻悲鳴,先盡生猶慰之曰:百年後當萬倍其衆,信仰之篤,眼光之遠,泡非庸衆所及。茲值先生去世百年,中華基督教會廣東協會年會同人,追憶前賢,同深懷慕。是至誠憑吊,重勒靈碑,永申景仰。銘曰:偉哉馬氏,基督爲心。成上帝命,宣揚福音。聖靈引導,冒險蒞臨。澤孚黃裔,遍灑甘霖。備嘗艱苦,懋範垂箴。至死不懈,貫澈初忱。敬虔博愛,超絕古今。先生之風,天高海深。一九三四年八月一日,中華基督教會廣東協會全體會友同立。後進東官張祝齡敬書。”白鴿巢前地之傍,又有一所嘉諾撒女修院,與基督教舊墳場只一牆之隔耳。該院爲天主教教會紀念嘉諾撒女真福如設,其組織遍及世界各天主教教區。澳門之嘉諾撒女修院,内設嘉諾撒仁愛會,轄下有培貞女子小學、聖心女子英文中學、育嬰堂等。昔日育嬰堂原亦設在白鴿巢前地,在花王廟後,迺一慈善機關,免費贈醫病嬰,如遇不幸,則代爲殮葬,並收容無依孤女,養育成人,一本當年嘉諾撒之初衷焉。攷嘉諾撒女真福(Magdalen Canossa)本迺意大利一位侯爵幼女。父死後,母下堂去,零丁孤獨,賴叔父撫育成人。自小負性仁慈,立志行善。會拿破崙統有意大利,封閉寺院多間。迺親往謁拿破崙,領得寺院一所,作爲辦學之址。以篤信天主教故,嘗於寤寐中夢見聖母領一羣女修士,分發做傳道、辦學、贈醫、救貧等工作,心竊慕之。醒後,仿女修士服裝(即今之嘉諾撒女修士打扮),立志以女修士終其生,實行辦學、傳道、贈醫、救貧,創立育嬰堂,孤兒院等,至死不渝。後人感其德,天主教當局因晉陞她爲女真福。按天主教中所謂真福者,善人而尚未及於聖也。惟天主教人士已目之爲女修士班首,各地立院紀念之,繼續進行其未竟工作焉。

第一位來華傳教的基督教士。英國人。生於莫佩斯。1804年加入倫敦傳道會。1807年1月封為牧師,旋被選派到中國。9月4日到達澳門,9月8日至廣州,後在澳門長期居住,秘密活動和傳教。在東印度公司庇護下充當公司翻譯員,使當地政府、天主會未能發現他的真正身份。1813年,翻譯出版《聖經》第一個中譯本。1814年,秘密吸收澳門東印度公司印刷工人蔡高入教,並為他洗禮(蔡高是中國第一個基督徒)。1815年編寫出版英文版《漢語語法》。1816年,吸收梁發等人入教,並封授梁發牧師(梁發是第一個中國牧師)。後與米憐(William Milre,1785-1822)合編出版巨著《華英字典》(6冊,4595頁);1818年與米憐在馬六甲創辦華人學校──英華書院(1843年遷往香港)。1820年,協助東印度公司李文斯敦醫生在澳門開設診所,兼有中醫,實施贈醫施葯。1824年回國,設辦東方語言學校,還在家中開辦女子中文研究班。1826年5月重返中國,把家安在澳門。1927年,協助英人馬地臣創辦中國第一份英文報紙《廣州紀錄報》(1839年改名《澳門雜錄》,1843年改稱《香港雜錄》),並任副主編;協助東印度公司醫生郭雷樞在澳門開辦眼科診所。1834年,擔任英國駐華商務監督律勞卑的秘書兼翻譯。1834年8月1日病逝,葬於澳門馬禮遜墓園。為紀念他,1835年在澳門成立以他名字命名的馬禮遜教育會,1839年該會在澳門創辦馬禮遜學堂(前身是1831年設立的馬禮遜書塾)

第一位來華傳教的基督教士。英國人。生於莫佩斯。1804年加入倫敦傳道會。1807年1月封為牧師,旋被選派到中國。9月4日到達澳門,9月8日至廣州,後在澳門長期居住,秘密活動和傳教。在東印度公司庇護下充當公司翻譯員,使當地政府、天主會未能發現他的真正身份。1813年,翻譯出版《聖經》第一個中譯本。1814年,秘密吸收澳門東印度公司印刷工人蔡高入教,並為他洗禮(蔡高是中國第一個基督徒)。1815年編寫出版英文版《漢語語法》。1816年,吸收梁發等人入教,並封授梁發牧師(梁發是第一個中國牧師)。後與米憐(William Milre,1785-1822)合編出版巨著《華英字典》(6冊,4595頁);1818年與米憐在馬六甲創辦華人學校──英華書院(1843年遷往香港)。1820年,協助東印度公司李文斯敦醫生在澳門開設診所,兼有中醫,實施贈醫施葯。1824年回國,設辦東方語言學校,還在家中開辦女子中文研究班。1826年5月重返中國,把家安在澳門。1927年,協助英人馬地臣創辦中國第一份英文報紙《廣州紀錄報》(1839年改名《澳門雜錄》,1843年改稱《香港雜錄》),並任副主編;協助東印度公司醫生郭雷樞在澳門開辦眼科診所。1834年,擔任英國駐華商務監督律勞卑的秘書兼翻譯。1834年8月1日病逝,葬於澳門馬禮遜墓園。為紀念他,1835年在澳門成立以他名字命名的馬禮遜教育會,1839年該會在澳門創辦馬禮遜學堂(前身是1831年設立的馬禮遜書塾)

同治三年(1864年2月8日─1865年1月26日)8月1日,葡萄牙全權大臣澳門總督阿穆恩照會總理衙門大臣薛煥,要求再次赴天津換約。關於澳門地界葡方徑稱:“大西洋人自來澳,到今居住到徑諸如地方為止,來澳數年之後即萬曆二年在此徑渚設立關閘為界,道光二十九年,‘關閘’二字尚在牆門之上。此年因有現不可提之緣由,澳門執政者令拆去該閘之門,但西洋人未有越於門外居住。來文所提三巴門並一連之牆在天啟三年始建,此等圍牆是為包圍地方之用,並非為界,其界先經有矣。”《明清時期澳門問題檔案文獻匯編》第2冊《葡使為請赴津互換條約事覆總理衙門照會》,第736—737頁;《葡使為設立駐澳領事官並侵佔三巴門以外之地事致三口通商大臣崇厚照會》,第746頁。

光緒十八年(1892年1月30日─1893年2月16日)5月22日,上午11時40分,經過兩天連續的大雨後,從舵尾島刮起威力巨大的龍捲風,掠過馬騮洲廠,直撲媽閣和內港入口處,致使各處養魚場半毀。颶風沿港口成之字形繼續吹襲,毀壞屋頂,掀翻舢板和木船,淹死平民百姓。嗣後向北吹襲城區,所過之處,房屋的磚瓦,舢板的篷席全都卷上天空,高達近百英尺。“香山”號船上的巨型鐵制煙筒被吹離底座,船上死亡人數達100人。莫世祥、虞和平、陳奕平編譯:《近代拱北海關報告匯編:1887—1946》,第65頁。原書將舵尾譯為“馬卡里拉”。查《沿海七省口岸險要圖》(《澳門歷史地圖精選》,第92頁)在舵尾島處標“馬格里勒”。

光緒二十六年(1900年1月31日─1901年2月18日)8月1日,著名的里卡多‧蘇沙(Ricardo de Sousa)醫生在澳門老楞佐堂區逝世。里卡多‧蘇沙於1833年生於澳門,後赴香港發展,曾在香港任見習藥劑師。1867年返回澳門,在議事亭前地開設國家藥房(後稱便民藥房)。1869年出任海郵局局長,直至1896年因健康原因辭職,曾任海郵局及郵政署負責人長達27年。1871年他曾參入發起成立澳門土生人教育促進會,為澳門社會的發展作出過重大貢獻,1871年被選為澳門40位最有貢獻的人之一。其去世後,澳門政府將一條街命名為“蘇沙醫生街(Rua do Dr.Ricardo de Souasa)”實際上,他從未做過醫生,但作為一名藥劑師,他為許多病人謀福利,被尊稱為醫生。Jorge Forjaz, Famílias Macaenses, Vol.3, p.876.

民國二年(1913年1月1日─1913年12月31日)8月1日,高可寧與友人組成“十友堂”,以有成公司之名義承接澳門鴉片煙生意,為期5年,每年底價46萬元,以年餉105.66萬元投得,集資本60萬元,自佔2.11萬元。5年期滿,共盈利1027.9萬元,自佔27.05萬元,高可寧借此本錢,從此事業蒸蒸日上,一躍成為澳門賭業中的“大佬”。高可寧,字富順,廣東番禺人。清光緒五年(1879)正月十九日生於澳門和隆坊。少小家貧,12歲離鄉營生,輾轉於省港之間。1912年,因在澳門裕貞公司買貨常往來省澳,認為“在澳門投資,方是唯一機會”。其時適逢澳門番攤館招商分投,高可寧遂向當時澳門番攤總公司總經理蕭瀛洲承投福隆下街(即白眼塘橫街,Rua da Caldeira)館位,成立德成公司,1年期滿,略有所獲。又再投得榮生,亦為期1年。1917年,組建新馬路德成按、新馬路福衡銀號、快艇頭街兆豐酒米鋪,“銀鋪以為經濟周轉,當鋪以為銀口生息,米鋪則為家庭日用所必需者”。1918年,又發起承辦澳門集益娛樂公司,集股本39萬元,高氏佔12.2萬元。此後相繼開辦大信鋪票公司、富源山票白鴿票公司、福海鹽務公司,由此漸成澳門巨富。高氏在澳門勢大財雄,亦熱心公益慈善事業,“凡善堂、醫院、商會、學校,無不被其嘉蔭”,開辦學校,救濟貧困,對鏡湖醫院、同善堂、紅十字會等機構,屢贈鉅款。歷任澳門中華總商會主席、同善堂副主席、鏡湖醫院值理、義學名譽董事等,為此曾獲葡萄牙紅十字會紅十字勳章(1951)、基督勳章(1952)。1955年歿後,澳門政府於西望洋總督府附近辟一街道名“高可寧紳士街(Rua do Comendador Kou Ho Neng)”,以為永久之紀念,此“自明季迄今,澳門華人得此殊榮者,惟高公一人而已”。澳門總督戴思樂(Gabriel Maurício Teixeira)於高可寧孔教會學校像亦題曰:“昔居祖國,早聞令名。樂善好施,義重財輕。政府褒獎,勳章錫榮。行道有福,純嘏永膺。”[1]十友分別為:高可寧、龐偉庭、梅煒唐、黎潤生、梁裕簡、黃孔山、周仲朋、梁子光、莫晴光和黃耀初。[2]高福成筆錄:《家慈敘述》,載高福耀等筆錄:《高可寧先生言行錄》,香港廣信印務公司承印,廣東省立中山圖書館藏。[3]關於高可寧生年,有1878年和1879年兩種說法,分別參見《澳門百科全書》(第217頁)、《番禺文史資料》第5輯(第81頁)。此處依據高可寧口述、高福耀筆錄的《家嚴自述》及鄭谷詒的《高可寧先生事略》(均載高福耀等筆錄:《高可寧先生言行錄》)及Ano de 1915─Boletim Oficial-№.10─6 Maçao p.145.[4]鄭谷詒:《高可寧先生事略》、高福耀筆錄:《家嚴自述》,均載高福耀等筆錄:《高可寧先生言行錄》;《廣東現代人物志》之《高可寧》,1949年5月。[5]高福成筆錄:《家慈敘述》,載高福耀等筆錄:《高可寧先生言行錄》。[6]高福成筆錄:《家慈敘述》,載高福耀等筆錄:《高可寧先生言行錄》。[7]《澳門葡人之推崇》,載高福耀等筆錄:《高可寧先生言行錄》。[8]《澳門總督戴思樂題高可寧先生孔教會學校像贊》,載高福耀等筆錄:《高可寧先生言行錄》。

民國二年(1913年1月1日─1913年12月31日)8月1日,高可寧與友人組成“十友堂”,以有成公司之名義承接澳門鴉片煙生意,為期5年,每年底價46萬元,以年餉105.66萬元投得,集資本60萬元,自佔2.11萬元。5年期滿,共盈利1027.9萬元,自佔27.05萬元,高可寧借此本錢,從此事業蒸蒸日上,一躍成為澳門賭業中的“大佬”。高可寧,字富順,廣東番禺人。清光緒五年(1879)正月十九日生於澳門和隆坊。少小家貧,12歲離鄉營生,輾轉於省港之間。1912年,因在澳門裕貞公司買貨常往來省澳,認為“在澳門投資,方是唯一機會”。其時適逢澳門番攤館招商分投,高可寧遂向當時澳門番攤總公司總經理蕭瀛洲承投福隆下街(即白眼塘橫街,Rua da Caldeira)館位,成立德成公司,1年期滿,略有所獲。又再投得榮生,亦為期1年。1917年,組建新馬路德成按、新馬路福衡銀號、快艇頭街兆豐酒米鋪,“銀鋪以為經濟周轉,當鋪以為銀口生息,米鋪則為家庭日用所必需者”。1918年,又發起承辦澳門集益娛樂公司,集股本39萬元,高氏佔12.2萬元。此後相繼開辦大信鋪票公司、富源山票白鴿票公司、福海鹽務公司,由此漸成澳門巨富。高氏在澳門勢大財雄,亦熱心公益慈善事業,“凡善堂、醫院、商會、學校,無不被其嘉蔭”,開辦學校,救濟貧困,對鏡湖醫院、同善堂、紅十字會等機構,屢贈鉅款。歷任澳門中華總商會主席、同善堂副主席、鏡湖醫院值理、義學名譽董事等,為此曾獲葡萄牙紅十字會紅十字勳章(1951)、基督勳章(1952)。1955年歿後,澳門政府於西望洋總督府附近辟一街道名“高可寧紳士街(Rua do Comendador Kou Ho Neng)”,以為永久之紀念,此“自明季迄今,澳門華人得此殊榮者,惟高公一人而已”。澳門總督戴思樂(Gabriel Maurício Teixeira)於高可寧孔教會學校像亦題曰:“昔居祖國,早聞令名。樂善好施,義重財輕。政府褒獎,勳章錫榮。行道有福,純嘏永膺。”十友分別為:高可寧、龐偉庭、梅煒唐、黎潤生、梁裕簡、黃孔山、周仲朋、梁子光、莫晴光和黃耀初。高福成筆錄:《家慈敘述》,載高福耀等筆錄:《高可寧先生言行錄》,香港廣信印務公司承印,廣東省立中山圖書館藏。關於高可寧生年,有1878年和1879年兩種說法,分別參見《澳門百科全書》(第217頁)、《番禺文史資料》第5輯(第81頁)。此處依據高可寧口述、高福耀筆錄的《家嚴自述》及鄭谷詒的《高可寧先生事略》(均載高福耀等筆錄:《高可寧先生言行錄》)及Ano de 1915─Boletim Oficial-№.10─6 Maçao p.145.鄭谷詒:《高可寧先生事略》、高福耀筆錄:《家嚴自述》,均載高福耀等筆錄:《高可寧先生言行錄》;《廣東現代人物志》之《高可寧》,1949年5月。高福成筆錄:《家慈敘述》,載高福耀等筆錄:《高可寧先生言行錄》。高福成筆錄:《家慈敘述》,載高福耀等筆錄:《高可寧先生言行錄》。《澳門葡人之推崇》,載高福耀等筆錄:《高可寧先生言行錄》。《澳門總督戴思樂題高可寧先生孔教會學校像贊》,載高福耀等筆錄:《高可寧先生言行錄》。

民國十四年(1925年1月1日─1925年12月31日)8月1日,由澳門足球名將蔡克漢與其弟蔡克庭共同組織發起的澳門南華體育會(South china Athletic Association)在政府註冊,會址設在塔石街(Rua do Tap Siac)63號,開展足球及其他球類、游泳運動。以稍具規模的體育組織而言,南華體育會應是澳門最早的華人體育組織。同時也創建了澳門第一支華人足球勁旅─“南華足球隊”,培養了諸如蔡克、 何康聲、吳漢卿等足球健將,與另兩支葡人足球隊[士砵亭隊(O Sporting)和澳門體育運動協會(A. D. M)]並稱20年代澳門足球。三雄”。澳門南華體育會的成立,標誌著澳門華人體育的崛起。可惜的是,該會存在的時間不長,到1930年,由於該會人才分散,實力漸衰,遂併入華南體育會。

民國十四年(1925年1月1日─1925年12月31日)8月1日,由澳門足球名將蔡克漢與其弟蔡克庭共同組織發起的澳門南華體育會(South china Athletic Association)在政府註冊,會址設在塔石街(Rua do Tap Siac)63號,開展足球及其他球類、游泳運動。以稍具規模的體育組織而言,南華體育會應是澳門最早的華人體育組織。同時也創建了澳門第一支華人足球勁旅─“南華足球隊”,培養了諸如蔡克、 何康聲、吳漢卿等足球健將,與另兩支葡人足球隊[士砵亭隊(O Sporting)和澳門體育運動協會(A. D. M)]並稱20年代澳門足球。三雄”。澳門南華體育會的成立,標誌著澳門華人體育的崛起。可惜的是,該會存在的時間不長,到1930年,由於該會人才分散,實力漸衰,遂併入華南體育會。蔡克漢與蔡克庭兄弟亦是澳門富商,蔡克庭還曾出任鏡湖醫院慈善會值理及主席之職。上海圖書館藏: 《華體育會兩年來工作記》 及澳門歷史檔案館藏民政廳檔案: AH/AC/P─10314(A1071)《澳門南華體育會章程》。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入