聯合國教科文組織(UNESCO)亞太區世界遺產培訓與研究中心在第四十六屆世界遺產大會舉辦期間,揭曉2024年《全球世界遺產教育創新案例獎》獲獎名單,“澳門記憶”獲“卓越之星獎”。

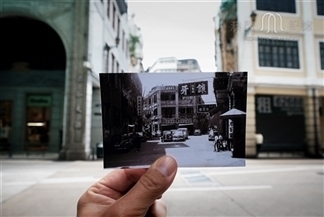

“澳門記憶”推出“浮光百年 承載輝煌──新馬路街區圖片徵集”,聯乘新馬路街區內的多個商戶,誠邀市民分享有關新馬路的老照片和相關回憶,徵集期由即日至2024年9月30日。

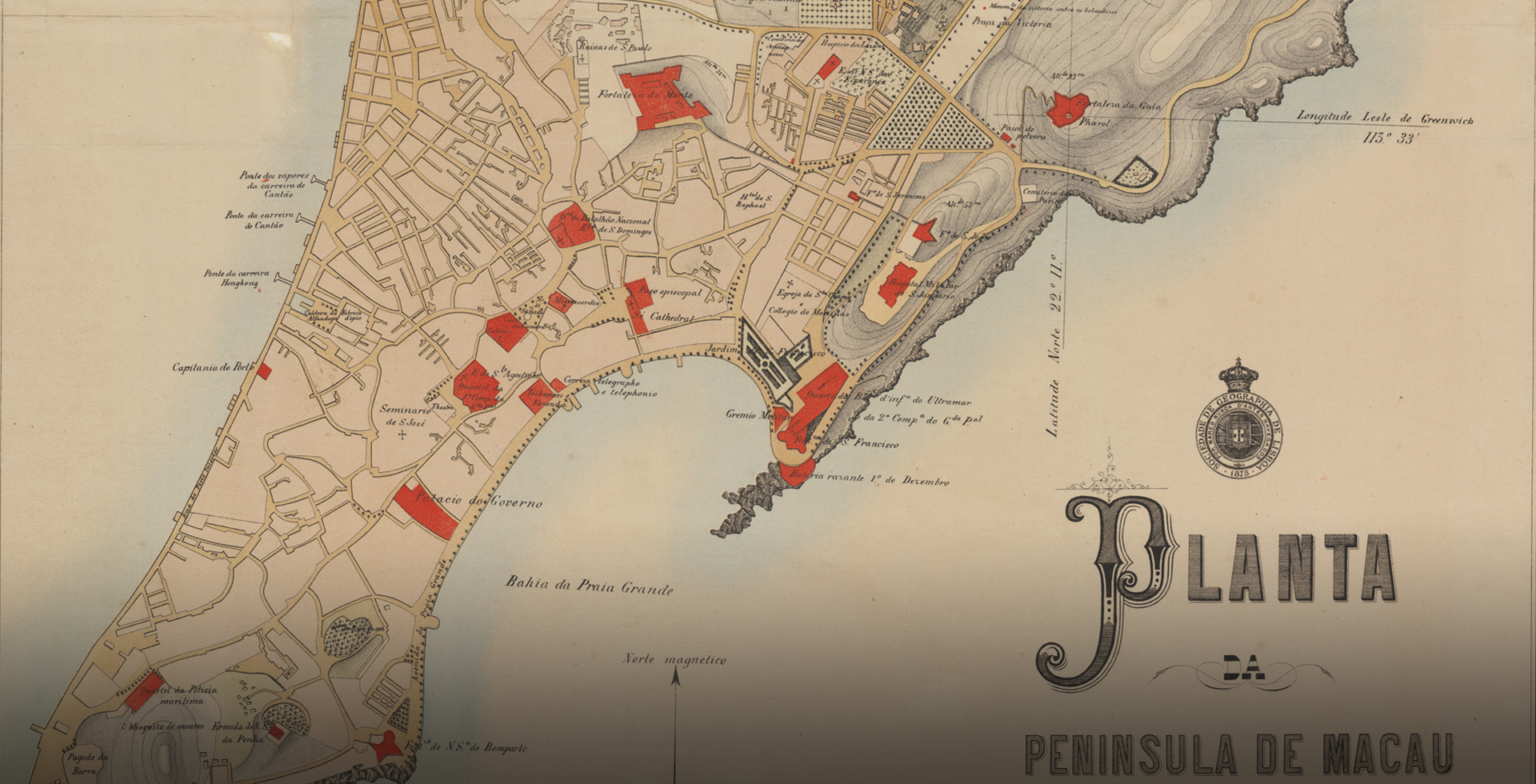

有獎問答遊戲的得獎結果出爐!每位得獎者可獲珍藏版古地圖澳門通乙張。澳門記憶團隊已透過得獎者註冊會員時登記之流動電話號碼,以短訊形式發送得獎通知,再次感謝會員們的支持和參與!

>>立即查看得獎名單

萬曆二十七年(1599年1月27日─1600年2月13日)7月28日,颱風襲擊澳門。有10~12處房屋被海水和風暴摧毀。房子是用土和生石灰的混合物建造的,到一定的高度是石質牆基,牆壁內外都塗抹著石灰,屋頂上按照西班牙的方式蓋著瓦片。 Francesco Carletti, Raginarnenti di Francesco Carletti, Fiorentino Soprale Cose da lui Vedute ne'suoi viaggi si dell Indie Occidentali, e Orientali come dáltri paesi, Frirenze, Seamperia di Giuseppe Manni, 1701, pp.197—198.

萬曆四十八年(1620年2月4日─1621年8月27日)7月28日,由熱羅尼莫•卡瓦略率領的6艘船正在前往日本貿易途中,其中若爾熱•席爾瓦(Jorge da Silva)指揮的“聖巴爾托羅梅烏(São Bartoloméu)”號雙桅船在台灣海峽遭英國武裝商船“獨角獸(Unicorn)”號襲擊。船上商人在追擊途中恰遇颶風,禱告請求法國之岩童貞聖母(Virgem Nossa Senhora de Penha da França)前來救助,稱只要他們能生還,一定捐出往日本貿易貨物的百分之一,為聖母在澳門建造一座隱修院。後來該船船員居然奇跡般地躲過了英國人的進攻和風暴的襲擊,船隻及貨物沉沒,船員及乘客安全返回澳門。而追擊它的英國武裝商船“獨角獸”號卻被颶風吹襲觸礁沉沒於廣東陽江海面。逃生的船員上岸後“驕悍肆掠,居民驚逃”。在粵東推官陽江縣令兼攝肇慶府海防同知鄧士亮等海防官員的指揮下,將這些英國人進行了安頓,並用兩艘船將他們分別送往澳門和萬丹。

萬曆四十八年(1620年2月4日─1621年8月27日)7月28日,由熱羅尼莫•卡瓦略率領的6艘船正在前往日本貿易途中,其中若爾熱•席爾瓦(Jorge da Silva)指揮的“聖巴爾托羅梅烏(São Bartoloméu)”號雙桅船在台灣海峽遭英國武裝商船“獨角獸(Unicorn)”號襲擊。船上商人在追擊途中恰遇颶風,禱告請求法國之岩童貞聖母(Virgem Nossa Senhora de Penha da França)前來救助,稱只要他們能生還,一定捐出往日本貿易貨物的百分之一,為聖母在澳門建造一座隱修院。後來該船船員居然奇跡般地躲過了英國人的進攻和風暴的襲擊,船隻及貨物沉沒,船員及乘客安全返回澳門。而追擊它的英國武裝商船“獨角獸”號卻被颶風吹襲觸礁沉沒於廣東陽江海面。逃生的船員上岸後“驕悍肆掠,居民驚逃”。在粵東推官陽江縣令兼攝肇慶府海防同知鄧士亮等海防官員的指揮下,將這些英國人進行了安頓,並用兩艘船將他們分別送往澳門和萬丹。施白蒂:《澳門編年史:16—18世紀》,第34頁;Manuel Teixeira, Macau e a Sua Diocese, Vol.9, p.272; Manuel Teixeira, Toponímia de Macau, Vol.1, p.87; C.R.Boxer, Fidalgos in the Far East(1550—1770),pp.69—70; 黃一農據英國東印度公司檔案資料稱“獨角獸”號於1620年6月2日或6月22日沉沒於Tympaon(電白)或Macojo(“澳門”另譯)(黃一農:《歐洲沉船與明末傳華的西洋大炮》,載《中央研究院歷史語言研究所集刊》第75本,第3分冊,2004年)。此時間與葡文資料及中文資料的時間均不相合。中文資料《(乾隆)陽江志》稱“(萬曆四十八年)六月,颶風大作,時澳人為紅毛番所劫,有順風漂泊北寮(在陽江縣西南海濱處)者(轉自《(民國)陽江志》卷37,第5頁)”。六月為西曆1620年6月30日—7月28日。這一時間正與葡文資料7月28日相合。又沈國元:《兩朝從信錄》卷9天啟元年十一月條,蔡思充上疏稱:紅夷船沉在九月。九月應是鄧士亮完成打撈銅炮的時間。鄧士亮:《心月軒稿》卷17《粵東銃略》。

康熙八年(1669年2月1日-1670年1月20日)7月28日,鑒於澳門經濟進入極度的困境,澳門議事會向暹羅國王借款以支付瑪納•撒爾達聶使團前往北京覲見皇帝的費用。暹羅國王帕•那菜(Phra Narai)決定貸款665斤(Cate)白銀給澳門議事會。本日以若瑟‧比涅羅(José Pinheiro)為船長的米格爾•格里瑪爾多的雙桅小船進入澳門港口。該船帶來了暹羅國王給澳門的部分貸款,而另一部分貸款則在8月9日由赴暹羅貿易的卡塔琳娜•羅郎也(Maria Catarina de Noronha)的雙桅小船帶回。 每斤(Cate)合3000克魯札多。 Manuel Teixeira, Macau no Séc. XVII, p. 115.

雍正十一年(1733年2月14日-1734年2月3日)6月28日,澳門議事會處於絕望境地,內部爭吵不休,外面中國官員不斷找麻煩,財源短缺,饑餓的幽靈已經出現。像以往一樣,只得求助於耶穌會。這一天,他們致函北京省區會長陳善策(Domingos Pinheiro)神父:在澳門經受的諸多不幸之中,最大的不幸是缺少一座米倉。中國人哄抬米價,而且不論葡萄牙人的奴隸發生什麼問題,他們動輒關閉糧店,“使這塊土地因缺少食品而受盡苦難”。要想避免這類困擾,議事會唯一的辦法是請求省區會長准許聖若瑟修院的神父們出資建造一座米倉並由他們管理,因為議事會沒有這筆資金。陳善策於7月28日從北京致信阿馬拉爾•梅內塞斯總督:“該城市面臨被中國人佔領的危險。”有鑑於此,議事會在1733年10月31日決定設立一座糧倉,由於沒有錢,“預審法官蘭薩•瓦斯貢塞羅斯(António da Lança Vasconcelos)自願想辦法使這一重大事項獲得成功。”

雍正十一年(1733年2月14日-1734年2月3日)6月28日,澳門議事會處於絕望境地,內部爭吵不休,外面中國官員不斷找麻煩,財源短缺,饑餓的幽靈已經出現。像以往一樣,只得求助於耶穌會。這一天,他們致函北京省區會長陳善策(Domingos Pinheiro)神父:在澳門經受的諸多不幸之中,最大的不幸是缺少一座米倉。中國人哄抬米價,而且不論葡萄牙人的奴隸發生什麼問題,他們動輒關閉糧店,“使這塊土地因缺少食品而受盡苦難”。要想避免這類困擾,議事會唯一的辦法是請求省區會長准許聖若瑟修院的神父們出資建造一座米倉並由他們管理,因為議事會沒有這筆資金。陳善策於7月28日從北京致信阿馬拉爾•梅內塞斯總督:“該城市面臨被中國人佔領的危險。”有鑑於此,議事會在1733年10月31日決定設立一座糧倉,由於沒有錢,“預審法官蘭薩•瓦斯貢塞羅斯(António da Lança Vasconcelos)自願想辦法使這一重大事項獲得成功。” 施白蒂:《澳門編年史:16—18世紀》,第121頁。

清乾隆四十九年(1784年1月22日─1785年2月8日)7月28日,北京主教湯士選神父、高等法院法官費利喇(Lázaro da Silva Ferreira)以及葡萄牙遣使會神父科雷亞‧瓦倫特(Manuel Correia Valente),及意大利神父魏臘兒(João Agostinho Vila)、戴國恩(Joaquim Leonardo da Rocha)抵達澳門。湯士選神父10月14日離開澳門,並於11月6日到達北京。而瓦倫特和魏臘兒的目的地則是聖若瑟修院。同船而來的還有150名士兵,代替80名澳門土生士兵,組建澳門駐軍及治安隊伍,並以這支部隊取代議事會之治安巡邏隊。Manuel Teixeira, Macau no Séc. ⅩⅧ, pp. 637—638; Manuel Teixeira, Macau e a Sua Diocese, Vol. 8, p. 310; 魏臘兒,1803年1月29日在北京去世。Manuel Teixeira, Macau no Séc. ⅩⅧ, p. 637.

光緒九年(1883年2月8日─1884年1月27日)7月28日,澳門建立一個負責研究“改善城市物質條件”的委員會,由工務司康斯坦丁諾.必哆,衛生司盧西奧.施利華,西政廳飛良紹、米格爾.施理華及卡爾薩.利貝羅(Tancoledo do Carsa Libero)等5人組成。該委員會制定了一份關於澳門城市建設及衛生條件改善的指導性的總體規劃,並在12個方面提出了具體的建議: 1.街道寬度和建築物高度。根據當時的法律規定,一般說來難以在原來已建有房屋的地區實行:街道“彎曲、狹窄,幾乎在每座建築前寬度都不一樣”;街道“走向極為糟糕,令人煩惱的曲折竟然把兩個天然相近的地點分隔開了”。關於最後一點,尤其強調必須在南灣和內港之間建立“直接和通暢”的道路,與議事公局相通,還規定該道路的寬度必須足以進行綠化。在道路方面還有一個建議,即開闢一條從南灣炮台到媽閣炮台的街道,“要麼繞過西望洋山沿海邊修建,這樣效果極好但花費極大,要麼在山上開闢,這樣風景較佳而且費用較低”。該委員會承認,實行這些措施“需要堅韌不拔的巨大決心”,可惜這種決心並不存在,所以直至今天仍能見到寬度小於規定標準的街道。 2.清除糞便,鋪設管道,建造廁所。為解決這一與公共衛生關係極大的嚴重問題,曾提出過一些辦法。把糞便用於當時微不足道的農業行不通(也不可取),最好的辦法是設法使之流入大海,“為此要在街道寬度允許的情況下建造適當的管道”。然而得出的結論是,“問題還是不能解決,因為在本市大部分地點,尤其是華人居住區,街道狹窄彎彎曲曲。幾乎每一步都有拐角,拐角形狀各式各樣,難以鋪設管道,即使鋪設了也不可能暢通,所以建立下水道體系似乎無法實施”。該委員會最後選擇使用活動糞池每天清除。可惜我們不瞭解這個辦法是否曾經使用,是否曾經取得預期效果。原有的廁所也是傳染源,因此建議用衛生條件好的新設施代替,還建議建立公共小便池,但兩者都“需要大量供水,水成了公共衛生的根本因素”。 3.供水。澳門水源一直有限,尤其是可飲用水。因為“供居民用的水井含水層幾乎都與海水處於同一平面,互相滲透,所以井水都有些鹹味,並且夾雜著有機物,不適合飲用”。二龍喉公園的高處有三個泉眼,流量不大但水質很好,富裕人家都派人去挑水。另外還有亞婆井和媽閣井,但衛生條件不如前者。沙梨頭的小河一直是重要水源,但僅能滿足沙梨頭居民的需要和向抵內港的船隻供水。隨著時間推移,它完全被四周稻田的廢水污染,這使新橋渠成了條污水溝,後來由於衛生的原因把它填平了。委員會提出了兩條建議:淨化原有的水源,在山上尋找新泉水,或者把灣仔非常豐富的水引到澳門。不過它提醒人們注意後一種情況:“不敢實施這種主張,因為有不妥之處,會導致澳門供水依賴一個強大的外國的好心或惡意。” 4.不衛生的街區。被認為是不衛生的街區有:菜園坊、和隆街和聖保祿街;瘋堂街、沙梨頭和新橋街的一部分以及“街市”的許多地點。為徹底清除這些傳染源而提出的建議是:“全部拆除現有建築,確定擁有良好地下管道的新街道。”另外一些建議是,廢棄舊碼頭,將其移至海上;覆蓋新橋渠,“中間留一個用於稻田排水的壕溝,覆蓋後在上面修建一條與原渠同樣寬的林蔭大道,使連勝街與海相連”。 5.市場。當時的市場,地方小,衛生條件差。“所謂營地街市場位於一個既狹窄又陰暗的地方,肉、魚和各種蔬菜堆放在一起,毫無秩序,沒有最起碼的整潔觀念”,在一個入口處還有一個“骯髒不堪的廁所”。委員會認為,“有三個市場即可滿足本市的供應,在現在的玫瑰堂市場附近建一個大規模的中心市場,在萬里圍和沙梨頭各建一個較小的市場;另外,美基街和燕主教街(Rua do Bispo Eanes)之間的填海地段正在建造一個新市場”。 6.屠宰場。現有的屠宰場不具備最起碼的衛生條件,因此建議將其遷至馬交石炮台附近的海邊,並主張“建立附屬工廠加工肥油和血、醃制肉皮”以及“建造對牲畜觀察48小時的畜圈”。 7.監獄。鑒於監獄不具備安全和衛生條件以及讓囚犯獲得新生的社會氣氛,委員會認為應當遷移,建議搬到聖保祿教堂遺址後邊不遠的地方,那裡有“寬闊的地段可以建立附屬工廠,也可建立花園讓犯人們養花植樹”。 8.其他不衛生場所。這一項中包括各種設施,例如沙梨頭制革工廠以及晾曬魚和儲藏骨頭和羽毛的地點等等。委員會建議把這些都遷移到馬交石炮台和望廈之間的地方或者媽閣炮台附近。 9.清除垃圾。各種建築物和道路的垃圾都堆放在居住區附近,尤其是公墓旁邊,二龍喉和連勝街之間,或者通往關閘的路上。“有一個簡單的辦法可以徹底解決這些困難,即強迫清潔工人把小車運來的全城所有垃圾統統用船運出本半島”。 10. 居屋之擠迫及清潔。從社會角度進行的某些考慮反映了對民眾福利的關心。建議到各戶巡查以促使其改善內部衛生條件,房屋內外牆每年粉刷,檢查每所房子內空氣體積是否符合所居住人數之需要。 11. 農村衛生狀況。在制訂改善城市衛生環境計畫的同時也考慮到了農業地區。“在河流和從北到南穿過澳門的山脈之間的窪地是農業地區;這裡條件特殊,主要著眼於不衛生的種植方式”。為了改變這種狀況,委員會建議“規定一些改善農村衛生條件的法則”,例如更換稻田用水;菜地每天僅澆灌一次;不再從水坑內取水澆灌,改為用手動水泵或風車從小口井內提水。 12. 綠化。委員會充分意識到綠化的必要性,認為其益處是“淨化大氣,排出土地表層多餘水分,調節氣候”,還說綠化可以“美化城市,在炎熱的時候向行人提供舒適的條件”。為達到這一目的,委員會建議進行兩種綠化:“首先是市內、花園和道路的綠化,其次是讓附近的荒山禿嶺重新披上綠裝。”在那個時代人們沒有論及生態學,但他們以不尋常的自覺意識提倡植樹種灌木,使本半島逐漸有了綠色區域:綠化了東望洋山,建立了得勝街、嘉思欄、二龍喉、螺絲山、燒灰爐街、白鴿巢、盧九(現稱盧廉若)等處的公園。還規定在塔石街(Rua do Tap Siac)以北開闢新街道時,各個住宅前面必須帶小花園。[1] 從這個報告可以看出,早在羅沙總督執政期間便對城市衛生作出了規定。 [1]科斯塔:《澳門建築史》,載《文化雜誌》第35期,1998年;阿豐索:《澳門的綠色革命:19世紀80年代》,載《文化雜誌》第36—37期,1998年。按:1883年的報告中提到盧九花園,可知盧九花園的始建年代應在1883年之前。

光緒九年(1883年2月8日─1884年1月27日)7月28日,澳門建立一個負責研究“改善城市物質條件”的委員會,由工務司康斯坦丁諾.必哆,衛生司盧西奧.施利華,西政廳飛良紹、米格爾.施理華及卡爾薩.利貝羅(Tancoledo do Carsa Libero)等5人組成。該委員會制定了一份關於澳門城市建設及衛生條件改善的指導性的總體規劃,並在12個方面提出了具體的建議:1.街道寬度和建築物高度。根據當時的法律規定,一般說來難以在原來已建有房屋的地區實行:街道“彎曲、狹窄,幾乎在每座建築前寬度都不一樣”;街道“走向極為糟糕,令人煩惱的曲折竟然把兩個天然相近的地點分隔開了”。關於最後一點,尤其強調必須在南灣和內港之間建立“直接和通暢”的道路,與議事公局相通,還規定該道路的寬度必須足以進行綠化。在道路方面還有一個建議,即開闢一條從南灣炮台到媽閣炮台的街道,“要麼繞過西望洋山沿海邊修建,這樣效果極好但花費極大,要麼在山上開闢,這樣風景較佳而且費用較低”。該委員會承認,實行這些措施“需要堅韌不拔的巨大決心”,可惜這種決心並不存在,所以直至今天仍能見到寬度小於規定標準的街道。2.清除糞便,鋪設管道,建造廁所。為解決這一與公共衛生關係極大的嚴重問題,曾提出過一些辦法。把糞便用於當時微不足道的農業行不通(也不可取),最好的辦法是設法使之流入大海,“為此要在街道寬度允許的情況下建造適當的管道”。然而得出的結論是,“問題還是不能解決,因為在本市大部分地點,尤其是華人居住區,街道狹窄彎彎曲曲。幾乎每一步都有拐角,拐角形狀各式各樣,難以鋪設管道,即使鋪設了也不可能暢通,所以建立下水道體系似乎無法實施”。該委員會最後選擇使用活動糞池每天清除。可惜我們不瞭解這個辦法是否曾經使用,是否曾經取得預期效果。原有的廁所也是傳染源,因此建議用衛生條件好的新設施代替,還建議建立公共小便池,但兩者都“需要大量供水,水成了公共衛生的根本因素”。3.供水。澳門水源一直有限,尤其是可飲用水。因為“供居民用的水井含水層幾乎都與海水處於同一平面,互相滲透,所以井水都有些鹹味,並且夾雜著有機物,不適合飲用”。二龍喉公園的高處有三個泉眼,流量不大但水質很好,富裕人家都派人去挑水。另外還有亞婆井和媽閣井,但衛生條件不如前者。沙梨頭的小河一直是重要水源,但僅能滿足沙梨頭居民的需要和向抵內港的船隻供水。隨著時間推移,它完全被四周稻田的廢水污染,這使新橋渠成了條污水溝,後來由於衛生的原因把它填平了。委員會提出了兩條建議:淨化原有的水源,在山上尋找新泉水,或者把灣仔非常豐富的水引到澳門。不過它提醒人們注意後一種情況:“不敢實施這種主張,因為有不妥之處,會導致澳門供水依賴一個強大的外國的好心或惡意。”4.不衛生的街區。被認為是不衛生的街區有:菜園坊、和隆街和聖保祿街;瘋堂街、沙梨頭和新橋街的一部分以及“街市”的許多地點。為徹底清除這些傳染源而提出的建議是:“全部拆除現有建築,確定擁有良好地下管道的新街道。”另外一些建議是,廢棄舊碼頭,將其移至海上;覆蓋新橋渠,“中間留一個用於稻田排水的壕溝,覆蓋後在上面修建一條與原渠同樣寬的林蔭大道,使連勝街與海相連”。5.市場。當時的市場,地方小,衛生條件差。“所謂營地街市場位於一個既狹窄又陰暗的地方,肉、魚和各種蔬菜堆放在一起,毫無秩序,沒有最起碼的整潔觀念”,在一個入口處還有一個“骯髒不堪的廁所”。委員會認為,“有三個市場即可滿足本市的供應,在現在的玫瑰堂市場附近建一個大規模的中心市場,在萬里圍和沙梨頭各建一個較小的市場;另外,美基街和燕主教街(Rua do Bispo Eanes)之間的填海地段正在建造一個新市場”。6.屠宰場。現有的屠宰場不具備最起碼的衛生條件,因此建議將其遷至馬交石炮台附近的海邊,並主張“建立附屬工廠加工肥油和血、醃制肉皮”以及“建造對牲畜觀察48小時的畜圈”。7.監獄。鑒於監獄不具備安全和衛生條件以及讓囚犯獲得新生的社會氣氛,委員會認為應當遷移,建議搬到聖保祿教堂遺址後邊不遠的地方,那裡有“寬闊的地段可以建立附屬工廠,也可建立花園讓犯人們養花植樹”。8.其他不衛生場所。這一項中包括各種設施,例如沙梨頭制革工廠以及晾曬魚和儲藏骨頭和羽毛的地點等等。委員會建議把這些都遷移到馬交石炮台和望廈之間的地方或者媽閣炮台附近。9.清除垃圾。各種建築物和道路的垃圾都堆放在居住區附近,尤其是公墓旁邊,二龍喉和連勝街之間,或者通往關閘的路上。“有一個簡單的辦法可以徹底解決這些困難,即強迫清潔工人把小車運來的全城所有垃圾統統用船運出本半島”。10. 居屋之擠迫及清潔。從社會角度進行的某些考慮反映了對民眾福利的關心。建議到各戶巡查以促使其改善內部衛生條件,房屋內外牆每年粉刷,檢查每所房子內空氣體積是否符合所居住人數之需要。11. 農村衛生狀況。在制訂改善城市衛生環境計畫的同時也考慮到了農業地區。“在河流和從北到南穿過澳門的山脈之間的窪地是農業地區;這裡條件特殊,主要著眼於不衛生的種植方式”。為了改變這種狀況,委員會建議“規定一些改善農村衛生條件的法則”,例如更換稻田用水;菜地每天僅澆灌一次;不再從水坑內取水澆灌,改為用手動水泵或風車從小口井內提水。12. 綠化。委員會充分意識到綠化的必要性,認為其益處是“淨化大氣,排出土地表層多餘水分,調節氣候”,還說綠化可以“美化城市,在炎熱的時候向行人提供舒適的條件”。為達到這一目的,委員會建議進行兩種綠化:“首先是市內、花園和道路的綠化,其次是讓附近的荒山禿嶺重新披上綠裝。”在那個時代人們沒有論及生態學,但他們以不尋常的自覺意識提倡植樹種灌木,使本半島逐漸有了綠色區域:綠化了東望洋山,建立了得勝街、嘉思欄、二龍喉、螺絲山、燒灰爐街、白鴿巢、盧九(現稱盧廉若)等處的公園。還規定在塔石街(Rua do Tap Siac)以北開闢新街道時,各個住宅前面必須帶小花園。從這個報告可以看出,早在羅沙總督執政期間便對城市衛生作出了規定。科斯塔:《澳門建築史》,載《文化雜誌》第35期,1998年;阿豐索:《澳門的綠色革命:19世紀80年代》,載《文化雜誌》第36—37期,1998年。按:1883年的報告中提到盧九花園,可知盧九花園的始建年代應在1883年之前。

《知新報》第九十四期刊登《辨中國今日無所謂新舊黨》、《倫頓地圖會聚集》、《法員自花梭打回國》、《一千八百九十八年中國外通商務清單略述》等文章。《知新報》於1897年2月22日(清光緒二十三年正月二十一日)創刊,由康有為籌劃出版、梁啟超兼理筆政、何廷光(字穗田)出資、康廣仁則負責具體運作創辦,該報於維新運動時期所創辦,為維新派在華南地區的重要刊物。1898年(清光緒二十四年)的百日維新失敗後,《知新報》仍繼續出版。1899年7月20日,康有為在加拿大創立保救大清皇帝會後,更將《知新報》與《清議報》定為會報。《知新報》原按上海《時務報》模式創辦,初擬為《廣時務報》。及後經梁啟超斟酌後,才定名《知新報》,報頭使用篆書。其辦報宗旨,正如其創刊文章的「知新報緣起」指出:「不慧於目,不聰於耳,不敏於口,曰盲、聾、啞,是謂三病」而「報者,天下之樞鈴,萬民之喉舌也,得之則通,通之則明,明之則勇,勇之則強,強則政舉而國立,敬修而民智。」《知新報》是澳門第二份中文報紙,翻譯不少西文報刊,錄英、俄、德、法、美、日等各國大事,同時遠銷海外舊金山、悉尼、安南、新加坡等地。設社址於澳門南灣大井頭四號,其後在1900年11月22日(清光緒二十六年十月初一)出版的第129期有遷館告白:從大井頭四號移寓至門牌十九號。初為5日刊,自1897年5月31日(清光緒二十三年五月初一)的出版的第20冊起,改為旬刊 (十日刊),篇幅較前增加一倍;又至1900年2月14日(清光緒二十六年正月十五日)出版的第112冊開始,再改為半月刊,每期約60餘頁,冊裝。目前所收集的最後一期是1901年2月3日(清光緒二十六年十二月十五日)出版的第134冊,是否仍有後續出版的刊冊,有待進一步研究。本會感謝中山大學圖書館的支持,合作將該館珍藏的共134冊《知新報》原件進行電子化,得以在此平台與公眾分享。此外,本會為每期之目錄加設鏈結功能,以便各方讀者閱讀使用。《知新報》主要撰述和譯者如下:撰述:何樹齡、韓文舉、梁啟超、徐勤、劉楨麟、王覺任、陳繼儼、歐榘甲、康廣仁、黎祖健、麥孟華、林旭、孔昭炎、康有為 英譯:周靈生、盧其昌、陳焯如、甘若雲葡譯:宋次生德譯:沙士日譯:唐振超、山本正義、康同薇

繆朗山,筆名繆靈珠,生於香山縣。[1]著名西方文學、西方文藝理論研究學者,古希臘語等小語種專家,翻譯家。[2] 童年時期,朗山在澳門度過。因為家裡貧困,他在英文專科夜校讀三年英文就輟學了[3];12歲時在南洋煙草公司當學徒,美國老商人見他聰慧,資助他學習英、法、德語,他還學習許多名著。 20世紀30年代初,朗山在澳門崇實中學任教;1936年底,在澳門聖羅撒教會女子中學任校長(法籍教團開辦),成為該校首任非神職人員的校長。[3]期間,他幫助猶太學者魏納解決生活困難,同時向魏納學習古希臘語和數學。後來,他以同等學歷考入廣東中山大學攻讀統計學、生物學專業。除精通母語中文外,他精通古希臘、拉丁、英、俄、德、法、日等多種語言文字。[1] 1936-1942年,朗山自設“靈春學舍”,講授英語和西方文學;1942年參加文藝界抗敵協會,同年,開始發表作品。[2]時值抗戰,全民奮起抗日,澳門成為華僑支援抗日鬥爭的重要基地。朗山帶領學校的師生投身到抗日救亡運動中,他任職的學校是教會學校,其愛國活動受到教會指責。他憤而辭職,全身心地投入到抗日救亡運動中。 40年代初,廣州、香港相繼淪陷。日本特務在澳門張貼海報,勒令朗山等三位抗日知名人士三天內離開澳門,否則格殺勿論。之後崇實學校校長梁彥明被殺害於街頭。朗山被迫離開澳門,前往桂林參加由郭沫若和李濟深領導的抗日宣傳隊,期間,他結識於立群、湯曉丹,成為好友;還結識了朱光潛先生,兩人在美學、哲學上有相同的觀點,相見恨晚。朱光潛表示,如有機會請朗山到武漢大學共事。1943年下半年,其子繆鐵夷隨母到達桂林,朗山一家人團聚。1944年,桂林淪陷,朗山全家流亡到重慶。為了謀生,他在電線杆上張貼教授外語的小廣告。湯曉丹看見廣告,找到朗山。當時湯曉丹在重慶中央電影製片廠工作,推薦朗山到中央電影製片廠教外語。重慶中央電影製片廠直屬國民黨中宣部,廠長是特務頭子,當過上海警備司令。朗山在廠裡翻譯兩部對外宣傳片,受到廠長賞識。他突然宣佈要提升朗山為上校,還要他填表加入“中統”。朗山只得裝病拖延時間,準備逃亡。這時,朗山收到朱光潛先生的信,說有個空缺,請朗山到樂山教書。 在湯曉丹的幫助下,朗山全家逃離重慶,擬沿江而上到樂山。製片廠長對朗山逃走十分惱火,通電沿途追截。晚上,輪船靠在一個碼頭,突然憲兵上船檢查。一個軍官走到朗山跟前,拿著一封電報說:“繆先生,這是給你的電報。”朗山接過電報說:“這上面寫著繆朗山先生收,這不是我的。”又指著他們行李上貼的名字說:“我叫繆靈珠。”繆靈珠是朗山的筆名,所帶的行李上都貼著“繆靈珠”的字條。就這樣,他們一家逃過了一劫。 在樂山武漢大學,朗山開設英國文學課,並積極參加學運,經常發表演說,還開班教俄語。不久,樂山警備司令就“請”朗山去赴宴,警告他不准再作演說。朗山沒聽那一套,再次被抓起來。朱光潛出面保釋了朗山。為了避免意外,朗山在朱家藏了幾個月。 抗戰勝利後,武大遷回武漢,學校發了一筆錢作路費。但這些錢不夠,朗山在重慶中蘇文化協會短期打工,掙夠路費後來到武漢。1947年,國民黨發動全面內戰,全國各大學興起“反內戰、反饑餓、反迫害”的學生運動。朗山成了武大學運的頭面人物,國民黨特務機關誤認為朗山是共產黨。 1947年6月1日早上4點,朗山被國民黨特務抓走。國民黨還調集軍隊,出動坦克,血洗了武大,抓走了數十名教師和學生,並封鎖了武漢大學,宣佈朗山是共產黨,要就地處決。 當時,武大有幾位美國派來的教授,他們設法開車到漢口,將武大“六一”慘案電告美國幾所大學。美國幾所名校發起援助武漢大學的活動,要求派紅十字會的人到武大。蔣介石迫於國際輿論壓力,下令釋放了被捕師生。為防止國民黨特務當面釋放、背後暗殺,被捕釋放的師生一起被接回學校開大會。會後,三名美國教授及一些名教授直接送朗山到機場飛往香港。 在香港,朗山的連絡人是胡喬木。在胡喬木的領導下,朗山協助共產黨辦報,在海外發行。報館工作人員大多是在內地上了黑名單逃亡到香港的師生。當時,在香港有一些反蔣的國民黨將領,他們願意支持共產黨辦報,但又師出無名。朗山以當家庭教師的方式到他們家裡講課,他們以付學費的方式出錢支援共產黨辦報。1949年3月,中共中央統戰部租了一條英國海輪,將逃亡到香港的民主人士接到北平(北京),從此,朗山全家在北京生活。 新中國成立後,有一天,李先念要朗山全家三天後隨他前往武漢。朗山被安排任武大副校長,隨南下工作團接收武漢大學。朗山希望今後好好教書做學術工作,不願擔任行政職務。他找到主管分配工作的周總理,提出在北大創辦俄語系的設想。周總理寫了封信,推薦他到北大創辦俄語系。朗山創辦北大俄語系之後,上級派了黨內人士曹靖華先生任系主任。他們兩人在辦學方針上意見不合,後來分歧越來越大,1952年,朗山離開北大俄語系。1952年,中科院文學研究所開始籌建,鄭振鐸任所長。鄭振鐸對古希臘的文學、哲學、藝術十分感興趣。朗山是國內少數精通古希臘語的專家,鄭振鐸邀請他到文學研究所開展古希臘文學、藝術的研究。1959年,開展反右傾運動,朗山被定為“右派”,當時科學院院長是郭沫若先生,郭沫若救了朗山,沒有批准所裡上報的文件。 1962年,中宣部和文化部在人民大學開辦文藝理論研究班,朗山被調到人民大學主持研究班,研究班學員是各省市主持文化工作的領導,期間,他每天只睡三四個小時,不停地寫講義,為學員翻譯閱讀材料。這段歷史,使他在“文革”中成了專講“古人”、“死人”的反動學術權威。 朗山立志要將古希臘的荷馬史詩從古希臘原文用中國古詩詞的韻律翻譯過來。1952至1962年,他每天工作到深夜兩點,直到1962年,他主持文藝理論研究班後,因工作太忙才放下翻譯工作。他在美學和文藝理論上有許多譯著,商務印書館和高等教育出版社一再要求出版,但他總想修改得更完美後再拿出來。他翻譯的著作中只出版古希臘史和俄國文學史。在“文革”中,朗山被抄家四次,他一生辛勤勞動的成果大部分被毀了。 1978年,“文革”後,人民大學重建,校長找朗山談話說“你一生的譯著被毀了,是國家的損失,學校決定成立一個研究室,並為你配五名助手,把丟失的東西再整理出來。” 朗山一時高興過度,當場突發腦溢血,7月28日病逝,終年68歲。[3] 繆朗山逝世後,其遺稿經學生整理編訂,由中國人民大學出版社出版;他在“文研班”和進修班上課用的講稿,整理成《西方文藝理論史綱》,1985年出版,1987年列入首批《中國人民大學叢書》;他譯自希臘文、拉丁文、英文、法文、德文和俄文等文獻資料,編訂為《繆靈珠美學譯文集》,分四卷在1987至1991年陸續出版。他翻譯出版許多部世界名著,如《古希臘史》、荷馬史詩《伊利亞特》的大部分、希臘悲劇《奧瑞斯提亞三部曲》、高爾基的《俄國文學史》和車爾尼雪夫斯基的《美學論文選》等;編寫《古希臘文學史》初稿,在我國翻譯領域都佔著重要的地位。[2] [1]繆鐵夷:《回憶爸爸繆朗山教授》,載《珞嘉歲月》,北京珞嘉編輯部,2003,第355-359頁。 [2]《中國人民大學繆朗山先生》,載“中國人民大學"網,2011年10月26日,http://www.rucduyan.com/html/sz/szjs/9369.html?WebShieldDRSessionVerify=BDXHQDItykeasV90uOI。 [3]顧明遠:《教育大辭典》(4),上海:上海教育出版社,1992,第561頁。

繆朗山,筆名繆靈珠,生於香山縣。[1]著名西方文學、西方文藝理論研究學者,古希臘語等小語種專家,翻譯家。[2] 童年時期,朗山在澳門度過。因為家裡貧困,他在英文專科夜校讀三年英文就輟學了[3];12歲時在南洋煙草公司當學徒,美國老商人見他聰慧,資助他學習英、法、德語,他還學習許多名著。 20世紀30年代初,朗山在澳門崇實中學任教;1936年底,在澳門聖羅撒教會女子中學任校長(法籍教團開辦),成為該校首任非神職人員的校長。[3]期間,他幫助猶太學者魏納解決生活困難,同時向魏納學習古希臘語和數學。後來,他以同等學歷考入廣東中山大學攻讀統計學、生物學專業。除精通母語中文外,他精通古希臘、拉丁、英、俄、德、法、日等多種語言文字。[1] 1936-1942年,朗山自設“靈春學舍”,講授英語和西方文學;1942年參加文藝界抗敵協會,同年,開始發表作品。[2]時值抗戰,全民奮起抗日,澳門成為華僑支援抗日鬥爭的重要基地。朗山帶領學校的師生投身到抗日救亡運動中,他任職的學校是教會學校,其愛國活動受到教會指責。他憤而辭職,全身心地投入到抗日救亡運動中。 40年代初,廣州、香港相繼淪陷。日本特務在澳門張貼海報,勒令朗山等三位抗日知名人士三天內離開澳門,否則格殺勿論。之後崇實學校校長梁彥明被殺害於街頭。朗山被迫離開澳門,前往桂林參加由郭沫若和李濟深領導的抗日宣傳隊,期間,他結識於立群、湯曉丹,成為好友;還結識了朱光潛先生,兩人在美學、哲學上有相同的觀點,相見恨晚。 朱光潛表示,如有機會請朗山到武漢大學共事。1943年下半年,其子繆鐵夷隨母到達桂林,朗山一家人團聚。1944年,桂林淪陷,朗山全家流亡到重慶。為了謀生,他在電線杆上張貼教授外語的小廣告。湯曉丹看見廣告,找到朗山。當時湯曉丹在重慶中央電影製片廠工作,推薦朗山到中央電影製片廠教外語。 重慶中央電影製片廠直屬國民黨中宣部,廠長是特務頭子,當過上海警備司令。朗山在廠裡翻譯兩部對外宣傳片,受到廠長賞識。他突然宣佈要提升朗山為上校,還要他填表加入“中統”。朗山只得裝病拖延時間,準備逃亡。這時,朗山收到朱光潛先生的信,說有個空缺,請朗山到樂山教書。 在湯曉丹的幫助下,朗山全家逃離重慶,擬沿江而上到樂山。製片廠長對朗山逃走十分惱火,通電沿途追截。晚上,輪船靠在一個碼頭,突然憲兵上船檢查。一個軍官走到朗山跟前,拿著一封電報說:“繆先生,這是給你的電報。”朗山接過電報說:“這上面寫著繆朗山先生收,這不是我的。”又指著他們行李上貼的名字說:“我叫繆靈珠。”繆靈珠是朗山的筆名,所帶的行李上都貼著“繆靈珠”的字條。就這樣,他們一家逃過了一劫。 在樂山武漢大學,朗山開設英國文學課,並積極參加學運,經常發表演說,還開班教俄語。不久,樂山警備司令就“請”朗山去赴宴,警告他不准再作演說。朗山沒聽那一套,再次被抓起來。朱光潛出面保釋了朗山。為了避免意外,朗山在朱家藏了幾個月。 抗戰勝利後,武大遷回武漢,學校發了一筆錢作路費。但這些錢不夠,朗山在重慶中蘇文化協會短期打工,掙夠路費後來到武漢。1947年,國民黨發動全面內戰,全國各大學興起“反內戰、反饑餓、反迫害”的學生運動。朗山成了武大學運的頭面人物,國民黨特務機關誤認為朗山是共產黨。 1947年6月1日早上4點,朗山被國民黨特務抓走。國民黨還調集軍隊,出動坦克,血洗了武大,抓走了數十名教師和學生,並封鎖了武漢大學,宣佈朗山是共產黨,要就地處決。 當時,武大有幾位美國派來的教授,他們設法開車到漢口,將武大“六一”慘案電告美國幾所大學。美國幾所名校發起援助武漢大學的活動,要求派紅十字會的人到武大。蔣介石迫於國際輿論壓力,下令釋放了被捕師生。為防止國民黨特務當面釋放、背後暗殺,被捕釋放的師生一起被接回學校開大會。會後,三名美國教授及一些名教授直接送朗山到機場飛往香港。 在香港,朗山的連絡人是胡喬木。在胡喬木的領導下,朗山協助共產黨辦報,在海外發行。報館工作人員大多是在內地上了黑名單逃亡到香港的師生。當時,在香港有一些反蔣的國民黨將領,他們願意支持共產黨辦報,但又師出無名。朗山以當家庭教師的方式到他們家裡講課,他們以付學費的方式出錢支援共產黨辦報。1949年3月,中共中央統戰部租了一條英國海輪,將逃亡到香港的民主人士接到北平(北京),從此,朗山全家在北京生活。 新中國成立後,有一天,李先念要朗山全家三天後隨他前往武漢。朗山被安排任武大副校長,隨南下工作團接收武漢大學。朗山希望今後好好教書做學術工作,不願擔任行政職務。他找到主管分配工作的周總理,提出在北大創辦俄語系的設想。周總理寫了封信,推薦他到北大創辦俄語系。朗山創辦北大俄語系之後,上級派了黨內人士曹靖華先生任系主任。他們兩人在辦學方針上意見不合,後來分歧越來越大,1952年,朗山離開北大俄語系。 1952年,中科院文學研究所開始籌建,鄭振鐸任所長。鄭振鐸對古希臘的文學、哲學、藝術十分感興趣。朗山是國內少數精通古希臘語的專家,鄭振鐸邀請他到文學研究所開展古希臘文學、藝術的研究。1959年,開展反右傾運動,朗山被定為“右派”,當時科學院院長是郭沫若先生,郭沫若救了朗山,沒有批准所裡上報的文件。 1962年,中宣部和文化部在人民大學開辦文藝理論研究班,朗山被調到人民大學主持研究班,研究班學員是各省市主持文化工作的領導,期間,他每天只睡三四個小時,不停地寫講義,為學員翻譯閱讀材料。這段歷史,使他在“文革”中成了專講“古人”、“死人”的反動學術權威。 朗山立志要將古希臘的荷馬史詩從古希臘原文用中國古詩詞的韻律翻譯過來。1952至1962年,他每天工作到深夜兩點,直到1962年,他主持文藝理論研究班後,因工作太忙才放下翻譯工作。他在美學和文藝理論上有許多譯著,商務印書館和高等教育出版社一再要求出版,但他總想修改得更完美後再拿出來。他翻譯的著作中只出版古希臘史和俄國文學史。在“文革”中,朗山被抄家四次,他一生辛勤勞動的成果大部分被毀了。 1978年,“文革”後,人民大學重建,校長找朗山談話說“你一生的譯著被毀了,是國家的損失,學校決定成立一個研究室,並為你配五名助手,把丟失的東西再整理出來。” 朗山一時高興過度,當場突發腦溢血,7月28日病逝,終年68歲。[3] 繆朗山逝世後,其遺稿經學生整理編訂,由中國人民大學出版社出版;他在“文研班”和進修班上課用的講稿,整理成《西方文藝理論史綱》,1985年出版,1987年列入首批《中國人民大學叢書》;他譯自希臘文、拉丁文、英文、法文、德文和俄文等文獻資料,編訂為《繆靈珠美學譯文集》,分四卷在1987至1991年陸續出版。 他翻譯出版許多部世界名著,如《古希臘史》、荷馬史詩《伊利亞特》的大部分、希臘悲劇《奧瑞斯提亞三部曲》、高爾基的《俄國文學史》和車爾尼雪夫斯基的《美學論文選》等;編寫《古希臘文學史》初稿,在我國翻譯領域都佔著重要的地位。[2] [1]繆鐵夷:《回憶爸爸繆朗山教授》,載《珞嘉歲月》,北京珞嘉編輯部,2003,第355-359頁。 [2]《中國人民大學繆朗山先生》,載“中國人民大學"網,2011年10月26日,http://www.rucduyan.com/html/sz/szjs/9369.html?WebShieldDRSessionVerify=BDXHQDItykeasV90uOI。 [3]顧明遠:《教育大辭典》(4),上海:上海教育出版社,1992,第561頁。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入