聯合國教科文組織(UNESCO)亞太區世界遺產培訓與研究中心在第四十六屆世界遺產大會舉辦期間,揭曉2024年《全球世界遺產教育創新案例獎》獲獎名單,“澳門記憶”獲“卓越之星獎”。

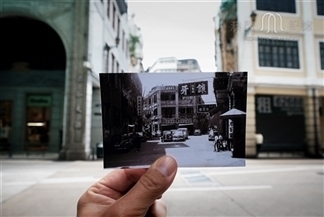

“澳門記憶”推出“浮光百年 承載輝煌──新馬路街區圖片徵集”,聯乘新馬路街區內的多個商戶,誠邀市民分享有關新馬路的老照片和相關回憶,徵集期由即日至2024年9月30日。

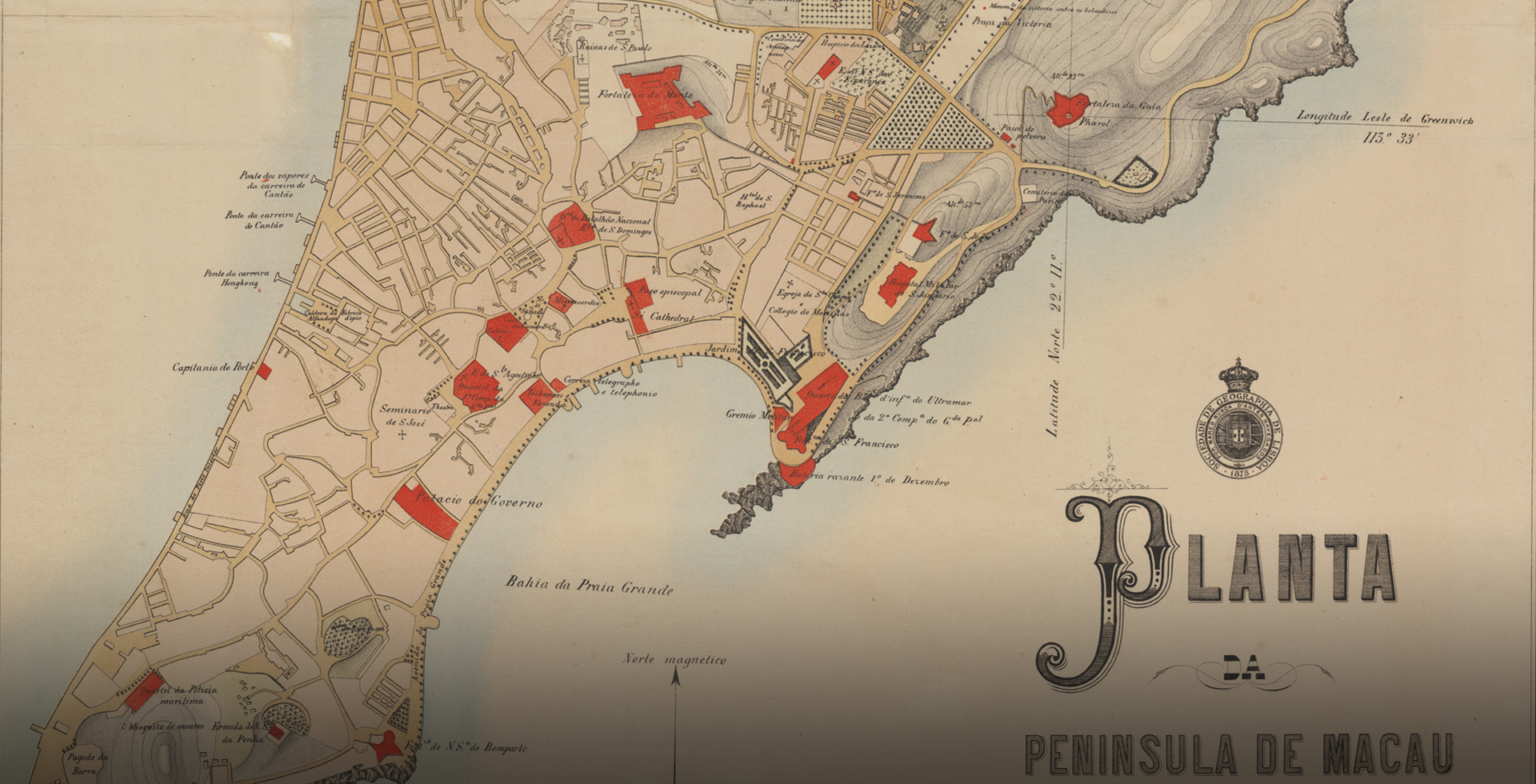

有獎問答遊戲的得獎結果出爐!每位得獎者可獲珍藏版古地圖澳門通乙張。澳門記憶團隊已透過得獎者註冊會員時登記之流動電話號碼,以短訊形式發送得獎通知,再次感謝會員們的支持和參與!

>>立即查看得獎名單

嘉靖三十四年(1555年1月23日─1556年2月10日)7月20日,耶穌會努內斯•巴萊多(Melchior Nunes Barreto)神父與平托修士一起乘一艘從馬六甲前往中國的快船抵達上川,他們在彿蘭西斯科•沙勿略葬身的墳穴處做了彌撒。這是從里斯本出發的第14批耶穌會傳教士。8月3日,抵達浪白滘,很多商船在此貿易。11月23日,努內斯•巴菜多神父從亞馬港寫信給果阿耶穌會,介紹中國的習俗和政府情況,特別是有關廣州的資料。他曾為營救被囚禁達6年之久的馬那別的(Mateus de Brito)和另外兩位葡萄牙人以及幾位當地基督信徒而隨葡商一起赴廣州。據努內斯•巴萊多神父記載,馬那別的等人之所以在中國被囚,是因為在福建走馬溪之役被俘,囚禁至今;現在不這樣了,因為葡萄牙人繳稅了。努內斯•巴萊多神父還說,抵達澳門後,他曾前往廣州兩次,每次在那裡逗留一個月。第一次(10月27日)去的目的是為了看看能否營救3個身系囹圄的葡萄牙人。他們都是好人。還有幾個關在同一城市監獄中的當地基督徒。第二次入廣州亦為囚犯事。為此,努內斯•巴萊多神父帶去了1500克魯紮多向廣州官員行賄,雖然他沒能解救出在囚的同胞,但還是減輕了他們的重刑。

嘉靖三十四年(1555年1月23日─1556年2月10日)7月20日,耶穌會努內斯•巴萊多(Melchior Nunes Barreto)神父與平托修士一起乘一艘從馬六甲前往中國的快船抵達上川,他們在彿蘭西斯科•沙勿略葬身的墳穴處做了彌撒。這是從里斯本出發的第14批耶穌會傳教士。8月3日,抵達浪白滘,很多商船在此貿易。11月23日,努內斯•巴菜多神父從亞馬港寫信給果阿耶穌會,介紹中國的習俗和政府情況,特別是有關廣州的資料。他曾為營救被囚禁達6年之久的馬那別的(Mateus de Brito)和另外兩位葡萄牙人以及幾位當地基督信徒而隨葡商一起赴廣州。據努內斯•巴萊多神父記載,馬那別的等人之所以在中國被囚,是因為在福建走馬溪之役被俘,囚禁至今;現在不這樣了,因為葡萄牙人繳稅了。努內斯•巴萊多神父還說,抵達澳門後,他曾前往廣州兩次,每次在那裡逗留一個月。第一次(10月27日)去的目的是為了看看能否營救3個身系囹圄的葡萄牙人。他們都是好人。還有幾個關在同一城市監獄中的當地基督徒。第二次入廣州亦為囚犯事。為此,努內斯•巴萊多神父帶去了1500克魯紮多向廣州官員行賄,雖然他沒能解救出在囚的同胞,但還是減輕了他們的重刑。Rebecca Catz: com a colaboração de Francis M. Rogers, Cartas de Fernão Mendes Pinto e outros documentos, pp. 67—70; 施白蒂:《澳門編年史:16—18世紀》,第12頁。

萬曆七年(1579年1月27日─1580年1月15日)7月20日,意大利那不勒斯人羅明堅抵達澳門。到澳門後,他立即按照巡視員范禮安的計劃工作,首先學好中國語言,在“念”、“寫”、“說”三方面平行進展。教授羅明堅中文的是一位中國未中科舉的文人,由於羅明堅的勤勉,到達澳門幾個月後,他已學會了許多中國字,可以初步閱讀中國的書籍,三年以後就開始用中文寫作,並能按中國的格律填寫詩歌,還出版中文教義書《天主實錄》。可以說,羅明堅是歐洲傳教士學習漢語的先驅,是出版中文教義書的第一人。第二年,有一位在澳門經商的意大利人勸他棄俗加入了澳門方濟各會,在入會前贈給羅明堅300葡元,於是他在耶穌會住院後面的小山上創建了一座傳道所,叫聖瑪爾定(St. Martin)堂。在這裡他一邊努力學習中文,一邊開始用中文向澳門華人宣教。當時在學的教友已經有20人。羅明堅稱之為“經言學校”。從傳教史上看,這應是中國第一個用漢語來傳教的機構,也是明代中國第一所西方人學習漢語的學校。

萬曆七年(1579年1月27日─1580年1月15日)7月20日,意大利那不勒斯人羅明堅抵達澳門。到澳門後,他立即按照巡視員范禮安的計劃工作,首先學好中國語言,在“念”、“寫”、“說”三方面平行進展。教授羅明堅中文的是一位中國未中科舉的文人,由於羅明堅的勤勉,到達澳門幾個月後,他已學會了許多中國字,可以初步閱讀中國的書籍,三年以後就開始用中文寫作,並能按中國的格律填寫詩歌,還出版中文教義書《天主實錄》。可以說,羅明堅是歐洲傳教士學習漢語的先驅,是出版中文教義書的第一人。第二年,有一位在澳門經商的意大利人勸他棄俗加入了澳門方濟各會,在入會前贈給羅明堅300葡元,於是他在耶穌會住院後面的小山上創建了一座傳道所,叫聖瑪爾定(St. Martin)堂。在這裡他一邊努力學習中文,一邊開始用中文向澳門華人宣教。當時在學的教友已經有20人。羅明堅稱之為“經言學校”。從傳教史上看,這應是中國第一個用漢語來傳教的機構,也是明代中國第一所西方人學習漢語的學校。金國平:《葡萄牙人在澳門半島“漸運瓴甓榱桷為屋”之過程》,載《澳門研究》第47期,2008年8月。費賴之:《在華耶穌會士列傳及書目》,第24頁;裴化行:《天主教16世紀在華傳教誌》,第189頁;利瑪竇:《利瑪竇書信集》下冊附錄了《羅明堅神父致麥爾古里亞諾神父書》,第431頁;張西平:《西方漢學的奠基人——羅明堅》,載《歷史研究》2001年第3期;Po-Chia Hsia,“The Jesuit Encounter with Buddhism in Ming China”,澳門“基督教與文化”學術研討會論文,2006年。夏伯嘉教授據羅明堅的回憶錄稱,羅明堅曾吹噓自己六個月內學會了1萬個漢字,連中國人都感到吃驚。

萬曆二十五年(1597年2月16日─1598年2月5日)7月20日,范禮安神父第5次到澳門。在他的率領下,葡萄牙人李瑪諾(Emanuel Dias Sénior)、費奇規(Gaspar de Ferreira)、小駱入祿及西班牙人龐迪我(Diego de Pantoja)、意大利人龍華民(Nicolas Longobardi)等17名耶穌會士抵達澳門。李瑪諾神父到澳門後,因前任聖保祿學院院長孟三德年事已高,范禮安遂於8月4日命李瑪諾為院長。龐迪我、費奇規則留在聖保祿學院完成其神學學業。因葡萄牙入華耶穌會士有兩位Jerónimo Rodrigues,名字完全一樣,一為1567年生,一為1575年生,但並非一家人,故將年少者稱小駱入祿,年長者稱老駱入祿。馬愛德:《范禮安——耶穌會赴華工作的決策人》,載《文化雜誌》第21期,1994年。《利瑪竇書信集》附錄龍華民1598年11月4日的信稱其到澳門的時間為6月16日,當以龍華民信為准。榮振華:《在華耶穌會士列傳及書目補編》,第186頁。

萬曆二十六年(1598年2月6日─1599年1月26日)4月15日,意大利人弗蘭西斯科•卡萊蒂(Francesco Carletti)及其父安東尼奧•卡萊蒂(António Carletti)來到澳門。卡萊蒂父子是1596年3月25日離開墨西哥城,當年6月初抵達菲律賓,當時他們向西班牙總督表示要前往澳門時,遭到了對方的禁止。於是他們被迫於1597年5月從馬尼拉乘船前往日本長崎,在長崎停留至本年3月3日離開,然後抵達澳門。同船來的還有幾位葡萄牙人。16日,兩父子即被逮捕,並被關押審訊3天。這是為了嚴格執行禁止葡萄牙人和西班牙人貿易的命令,因為他們曾在菲律賓逗留。後來,卡萊蒂父子繳納了一筆保金後,始獲釋放,並規定他們遇到適當船期,須馬上前往葡屬印度。7月20日,安東尼奧•卡萊蒂因患重病逝世,埋葬在澳門主教座堂大祭台對面。弗蘭西斯科•卡萊蒂在澳門逗留了一年多時間,並將他所見到的澳門及廣州交易會記錄在他的著作《周遊世界評說》中: 澳門是一座小城,既無城牆,又無城堡,只有一些葡萄牙人的房屋。它名叫上帝聖名之城,盡管靠近中國,卻由一個葡萄牙首領統管。該首領每年由果阿派遣,攜帶葡萄牙王室的護照及國王的指令,對在那里居住的葡萄牙人執法。澳門除了主教所在的大教堂外,還有聖方濟各會、聖多明我會和聖奧斯定會的教堂與修院,但只有少數兄弟,這是因為滯留在澳門的少數葡萄牙人的每日支出全部要靠捐贈生活。此外還有耶穌會的修道士,他們擁有被稱為學院(colégio)的教堂,那里居住著許多神父和兄弟,他們中的一些人潛入中國大陸,另一些被派遣至日本。我滯留日本時曾聽說,視察員范禮安除了在澳門學院所用的錢外,每年還為維持天主教而消費8000~9000埃斯庫多(escudo)。 廣州交易會每年9月至10月出售送往印度的商品,4月至5月出售送往日本的商品。這些商品主要是生絲,每次航海可運送7萬~8萬雷阿爾(每雷阿爾相當於20盎司)。送往日本的有大量的各種織物和鉛。此外,水銀、鉛丹的數量也同樣很大,還有質量一般的麝香,另外,還有其他大量的物品,例如食料和各種陶制器皿。還往往運送黃金,黃金貿易可以獲得70%~80%的利潤,在發生戰爭時還更多。為滿足我的願望,當葡萄牙人去購買發往印度貨物的廣州(Canton)交易會(feira)或集市(mercato)的時間來臨時,我把我的現金給了代表們。從澳門市民中選出四五人,任命他們以大家的名義去購貨,以便貨物價格不出現變化。代表們乘中國人的船被送往廣州,攜帶著想花或可以動用的錢。一般是相當於250000至300000埃斯庫多的雷阿爾或來自日本及印度的銀錠。這些船名叫舲艇(lantea),舲艇是小船,類同日本的黑船(funee),以槳航行[但日本船大得多,類似我們的大帆船(galere),但更加舒適]。葡萄牙人不得離開這些船隻。只有白天允許他們上岸行走,入廣州城觀看貨物,商討價格。定價稱作“拍板”(dare la pancada)。之後,可以這一價格購買個人欲購的貨物,但在商人代表訂立合同前,任何人不得採購。入夜後,所有人返回龍頭划船上進食休眠。一邊購貨一邊根據葡人的需要將其以龍頭划船或來自印度的大舶運至澳門。值得我們注意的是,弗蘭西斯科•卡萊蒂在遊記中也提到了澳門媽祖廟:“在一重大的節日中上供上述東西時,人們在廟宇附近會餐。我在阿媽港(Amacao)曾目睹此情形。於一曠野處,在他們敬拜的廟宇處,有巨石數塊,上面鏤刻鎏金大字,這一廟宇人稱‘Ama’,故本島稱作Amacao島,意即Ama廟宇之地。該節日落在三月新月的第一日,即他們的新年。作為最重要的節日,舉國歡慶之。”弗蘭西斯科•卡萊蒂的親眼所見、親身經歷完全可以證明媽祖廟建於萬曆三十三年(1605)之前。參閱Francesco Carletti, Ragionamenti del mio Viaggio intorino ao mondo(1594—1606), 加爾西亞:《澳門與菲律賓之歷史關係》,載《澳門史新編》第2冊,第543—544頁。埃斯庫多(Escudo),葡萄牙貨幣單位,與帕塔卡(pataca)同值。 Francesco Carletti, Ragionamenti del mio Viaggio intorino ao mondo(1594—1606), pp.181—182.Francesco Carletti, Ragionamenti del mio Viaggio intorino ao mondo(1594—1606), p.205. 轉自金國平、吳志良:《過十字門》,第83頁。

順治十年(永曆七年/1653年1月29日-1654年2月16日)7月20日,以李率泰為兵部尚書兼都察院右副都御史,總督兩廣軍務。新兩廣總督李率泰到任後,廣州官員來澳門要求補繳原來兩廣總督佟養甲答應赦免的1650年至1652年的三年地租。澳門議事會遂派遣長於天文曆算的耶穌會神父聶仲遷攜同當時在澳的李方西(Jean-François Ronusi de Ferrariis)神父一同赴廣州求情,希望李率泰總督能給予免去地租,但李率泰不僅不聽其求情,反而下令將兩位神父銬壓,在城裡遊街示眾,並投入監獄,一定要澳門補繳這三年的地租。澳門議事會決定由澳門華人承擔部分份額,因為華人的房屋、店鋪及木屋佔據大部分土地。華人不接受,認為無此先例,要求減少租金。廣州方面還扣留澳門議事會通事,以迫使澳門交納地租。雖然議事會反對廣東政府的這種勒索行為,但為了不生事端,也就重新補交地租,而未引發強行抗租事件。湯若望神父獲知此事後,乃上疏請求皇上將兩位神父釋放。

順治十年(永曆七年/1653年1月29日-1654年2月16日)7月20日,以李率泰為兵部尚書兼都察院右副都御史,總督兩廣軍務。新兩廣總督李率泰到任後,廣州官員來澳門要求補繳原來兩廣總督佟養甲答應赦免的1650年至1652年的三年地租。澳門議事會遂派遣長於天文曆算的耶穌會神父聶仲遷攜同當時在澳的李方西(Jean-François Ronusi de Ferrariis)神父一同赴廣州求情,希望李率泰總督能給予免去地租的優待。但李率泰不僅不聽其求情,反而下令將兩位神父銬押,在城裡遊街示眾,並投入監獄,一定要澳門補繳這三年的地租。澳門議事會決定由澳門華人承擔部分份額,因為華人的房屋、店鋪及木屋佔據大部分土地。華人不接受,認為無此先例,要求減少租金。廣州方面還扣留澳門議事會通事,以迫使澳門交納地租。雖然議事會反對廣東政府的這種勒索行為,但為了不生事端,也就重新補交地租,而未引發強行抗租事件。湯若望神父獲知此事後,乃上疏請求皇上將兩位神父釋放。 《清世祖順治實錄》卷76,順治十年六月庚申。 費賴之:《明清間在華耶穌會士列傳(1552--1773)》,第336--337頁;Manuel Teixeira, Macau no Séc. XVII, p. 93;徐薩斯:《歷史上的澳門》,第84頁。

康熙九年(1670年1月21日-1671年2月8日)7月20日,澳門新任總督施波治(Manuel Borges da Silva)從果阿抵達澳門,他治理澳門到1672年。施波治抵澳後,即派代表前往巴達維亞,指責荷蘭破壞澳門與廣州方面剛剛改善的關係,要求荷蘭不要再派船到澳門海域貿易;另外,澳門代表還提出,要求建立澳門與巴達維亞之間的貿易關係。但這兩項要求均遭到荷蘭方面拒絕。施白蒂:《澳門編年史:16—18世紀》,第59頁。 John E.Wills, Embassies and Illusions: Duttch and Portuguese Envoys to K'ang-hsi, 1666—1687, p. 128.

乾隆八年(1743年1月26日-1744年2月12日)4月18日,喬治•安森指揮的“百夫長”號在澳門洋面經過半年時間修整,決定出發尋找西班牙國王的大帆船進行打擊。出洋後,行抵小呂宋洋面[馬尼拉海峽西南的聖埃斯皮里圖角(Cape Espírito Santo)],遇大呂宋巡哨兵船,兩相攻殺,並將大呂宋船搶擄。被擄的船是由阿卡普爾科至馬尼拉航線上最著名和最有經驗的葡萄牙人熱羅尼莫•蒙特羅(Jerónimo Monteiro)為船長的西班牙大帆船“科巴東加聖母(Nuestra Señora de Cobadonga)”號。當時這艘大船正從墨西哥把價值1313843枚西班牙八雷阿爾銀元的白銀和35862盎司的銀器運往馬尼拉。西班牙船的桅杆和帆纜已毀壞,船體受到150次攻擊,很多中彈處均在船水線處,因此,船身進水頗為嚴重;“百夫長”號的前桅、桅杆和船首的斜桅受損較大,帆纜遭徹底破壞,船體亦受到15次攻擊。西班牙方面有58人死亡,英方僅死亡兩人。兩艘受傷的戰船均無法繼續前行,遂又漂回到廣東洋面。7月11日,英船與其拖帶的西班牙船抵達澳門洋面。由於“百夫長”號船上載有船員300余人,還有呂宋船俘虜492人,而船上口糧缺乏,7月14日,喬治•安森派舢板小船赴省城,懇請就近買食,並移泊內海以避風濤。當時兩廣總督策楞不明事實真相,準備調發兵船驅逐夷船。時任東莞縣令的印光任擔心擴大事態,激生他變,所以阻止了策楞的軍事行動,自己親乘小舟並帶翻譯一人去調查事情原委並與英人談判。瞭解事情真相後,印光任即稟告策楞,控制英人的糧食和修船工匠,逼英人交出所擄之西班牙人。英國酋領無奈,為了修復破船和獲得糧食,只好答應印光任的條件,將492名西班牙俘虜交給清政府。清政府又將西班牙人轉交澳門夷目,有便船時送他們回國。獲得生路的西班牙人歡欣鼓舞,共慶更生。兩廣總督策楞遂“很客氣和禮貌地接見了”喬治•安森,“還賞賜了喬治•安森希望得到的一切東西”。英船於7月20日移泊四沙。事後,乾隆皇帝于9月21日還專門下諭旨,要求廣東省加強海防,防止此類事件再發生。最後該西班牙大船在澳門出售。12月15日,喬治•安森啟程返回英國。喬治•安森在澳門期間,曾為葡萄牙商船在澳門大量出現而大發感慨,更令他感到震驚的是澳門華人海外貿易的能力:他們有本事與馬尼拉的西班牙人達成更為可觀的貿易,用大量貴重商品、以高昂的價格換取銀幣或銀條。

乾隆八年(1743年1月26日-1744年2月12日)4月18日,喬治•安森指揮的“百夫長”號在澳門洋面經過半年時間修整,決定出發尋找西班牙國王的大帆船進行打擊。出洋後,行抵小呂宋洋面[馬尼拉海峽西南的聖埃斯皮里圖角(Cape Espírito Santo)],遇大呂宋巡哨兵船,兩相攻殺,並將大呂宋船搶擄。被擄的船是由阿卡普爾科至馬尼拉航線上最著名和最有經驗的葡萄牙人熱羅尼莫•蒙特羅(Jerónimo Monteiro)為船長的西班牙大帆船“科巴東加聖母(Nuestra Señora de Cobadonga)”號。當時這艘大船正從墨西哥把價值1313843枚西班牙八雷阿爾銀元的白銀和35862盎司的銀器運往馬尼拉。西班牙船的桅杆和帆纜已毀壞,船體受到150次攻擊,很多中彈處均在船水線處,因此,船身進水頗為嚴重;“百夫長”號的前桅、桅杆和船首的斜桅受損較大,帆纜遭徹底破壞,船體亦受到15次攻擊。西班牙方面有58人死亡,英方僅死亡兩人。兩艘受傷的戰船均無法繼續前行,遂又漂回到廣東洋面。7月11日,英船與其拖帶的西班牙船抵達澳門洋面。由於“百夫長”號船上載有船員300餘人,還有呂宋船俘虜492人,而船上口糧缺乏,7月14日,喬治•安森派舢板小船赴省城,懇請就近買食,並移泊內海以避風濤。當時兩廣總督策楞不明事實真相,準備調發兵船驅逐夷船。時任東莞縣令的印光任擔心擴大事態,激生他變,所以阻止了策楞的軍事行動,自己親乘小舟並帶翻譯一人去調查事情原委並與英人談判。瞭解事情真相後,印光任即稟告策楞,控制英人的糧食和修船工匠,逼英人交出所擄之西班牙人。英國酋領無奈,為了修復破船和獲得糧食,只好答應印光任的條件,將492名西班牙俘虜交給清政府。清政府又將西班牙人轉交澳門夷目,有便船時送他們回國。獲得生路的西班牙人歡欣鼓舞,共慶更生。兩廣總督策楞遂“很客氣和禮貌地接見了”喬治•安森,“還賞賜了喬治•安森希望得到的一切東西”。英船於7月20日移泊四沙。事後,乾隆皇帝於9月21日還專門下諭旨,要求廣東省加強海防,防止此類事件再發生。最後該西班牙大船在澳門出售。12月15日,喬治•安森啟程返回英國。喬治•安森在澳門期間,曾為葡萄牙商船在澳門大量出現而大發感慨,更令他感到震驚的是澳門華人海外貿易的能力:他們有本事與馬尼拉的西班牙人達成更為可觀的貿易,用大量貴重商品、以高昂的價格換取銀幣或銀條。馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第1卷,第285—286頁;《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》第1冊《廣州將軍策楞等奏聞英國被風哨船飄至澳門已令移泊四沙摺》、《諭內閣著該部行文廣東省督撫須協力同心加強海防不得貽誤公務》,第194—196頁;袁枚:《小倉山房文集》續集卷34《慶遠府知府印公傳》;印光任、張汝霖:《澳門記略》卷上《官守篇》。Glyndwr William, Documents Relating to Anson's Voyange Round the World, 1740—1744, London: Navy Records Society, 1967, pp.222—224.(此文由金國平先生翻譯。此處所載西班牙俘虜數為492人,袁枚書作500人,中文澳門檔案作290餘人,《澳門記略》作299人。)《英國艦隊指揮官喬治•安森閣下環球遠航記》,載《航海與旅行文集》第1卷,第345頁,轉自傑弗里•C.岡恩:《澳門史》第2章,第42頁。

嘉慶十四年(1809年2月14日─1810年2月3日)7月20日,虎門總兵許廷桂率35艘米艇與海盜白旗大幫相遇,許廷桂先是打一個漂亮仗,打死白旗大幫首領“總兵寶”及黑旗大幫首領郭婆帶的父親。海盜們正在驚惶之時,張保仔率領紅旗幫200艘戰船趕至與戰,一舉將清水師圍殲在香山之芙蓉沙。許廷桂本人陣亡,35艘米艇僅10艘脫圍返港。21日,黑旗大幫郭婆帶乘許廷桂失敗之機,隨即在珠江上發動了一場長達6個星期的大規模進攻行動,導致大約一萬人的死亡。郭婆帶率領100艘帆船溯江而上,直抵香山,逼迫該縣官府和百姓提供相當數量的物品和錢糧,否則就要摧毀香山縣城。在這次行動中,海盜們摧毀珠江入口處和上游的兩座新炮台,在香山縣橫梧鎮登岸殺死66名試圖攔截他們的鄉民,並將位於紫泥鄉的稅關燒毀。

清嘉慶十四年(1809年2月14日─1810年2月3日)7月20日,虎門總兵許廷桂率35艘米艇與海盜白旗大幫相遇,許廷桂先是打一個漂亮仗,打死白旗大幫首領“總兵寶”及黑旗大幫首領郭婆帶的父親。海盜們正在驚惶之時,張保仔率領紅旗幫200艘戰船趕至與戰,一舉將清水師圍殲在香山之芙蓉沙。許廷桂本人陣亡,35艘米艇僅10艘脫圍返港。21日,黑旗大幫郭婆帶乘許廷桂失敗之機,隨即在珠江上發動了一場長達6個星期的大規模進攻行動,導致大約一萬人的死亡。郭婆帶率領100艘帆船溯江而上,直抵香山,逼迫該縣官府和百姓提供相當數量的物品和錢糧,否則就要摧毀香山縣城。在這次行動中,海盜們摧毀珠江入口處和上游的兩座新炮台,在香山縣橫梧鎮登岸殺死66名試圖攔截他們的鄉民,並將位於紫泥鄉的稅關燒毀。馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第3卷,第114—116頁;朱程萬:《乙巳平寇》,第21—22頁。袁永倫:《靖海氛記》卷上,第12—13頁;田明矅:《重修香山縣誌》卷22《紀事》,稱舟師60艘皆最精銳,而非35艘。Further Statement of the Ladrones on the Coast of China: Intended as a Continuation of the Accounts, pp.74—75,轉引自穆黛安:《華南海盜:1790—1810》,第131頁。馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第3卷,第114頁。穆黛安:《華南海盜:1790—1810》,第132頁。

嘉慶二十四年(1819年1月26日─1820年2月13日)7月20日,廣州府澳門海防同知鐘英發布告示:現據澳門紳士鐘岳喬、趙允菁等呈稱,切澳地屬偏隅,人居稠密,華夷雜處,宵小每易潛蹤,畑戶相連,焚燒尤難撲滅。蒙前縣丞彭翥於乾隆五十五年(1790)准夷人在營地建立墟亭,分設魚、肉、瓜、菜、鷄鴨各行。只許朝擺暮收,不得蓋搭篷寮經夜住宿,勒碑永禁。所以防窩匪而弭火患法極周詳。數十年來相安無異。詎日久弊生,營地、關前各處篷寮日盛,河下建造妓寮更多。以致上年四月初二夜,營地篷寮失火,延燒鋪戶百餘間。前閏四月初六夜,關前篷寮失火,焚燒河面妓樓一帶,殃及鋪戶百餘間。甫隔一載,火害迭遭,趨避驚惶,異常淒慘。此皆由宵小匿跡,該搭棚篷,兼以河下窩娼,間成樓舍,以引火之物為釀禍之階。喬等居斯土,身家所在,性命攸關,若不戢自焚,何啻池魚受禍,或燎原將及,豈能瓘斝消愆勢。著於前閏四月初十日先行聊稟縣憲戎聽,均蒙示禁。茲逢仁憲公旋,複蒙示諭諄諄,足見加意海防,留心民瘼,華夷感激,中外歡騰。各凜霜威,豈容逾犯柰頑梗不恤,未燒各寮仍然未拆清,今河面複有建造船寮,窩藏娼妓,各寮船系船上架寮,暫時浮居,將來未必搭實寮房,蔓延日甚,恐複如前釀成火患。更有射利之徒將海旁一帶官地將河面被燒寮位用沙石磚瓦填築基址,使不嚴禁於先,勢必建成娼樓,添修鋪舍,更難拆毀。竊思澳內為地無多,民番相聚。前嘉慶十四年(1809),蒙百制軍奏准,民夷房屋不許再行添造,豈娼樓鋪舍獨可任其增添。況海旁逼近民居,連接妓樓,習成淫酗,花鋪賭場,敗俗傷風,且娼寮納垢藏淤,匪黨匿跡其間,溝通外夷為害豈淺。為此瀝訴仁階,籲請再出示嚴禁,其未燒之妓寮並各寮舍寮船,懇飭盡行拆毀,至海旁一帶官地並河面被燒寮位,並請禁止填築,諭令不得霸占官地,起造妓樓,添造鋪舍,網利肥己,勒石示禁,以垂永遠。庶娼匪聞風知儆,習俗可免慆謠舍捐除,悉聽災殃,永消除回祿,民夷藉保,地方賴安,等情到本分府。據此除批准勒石示禁外,合再出示嚴禁,為此亦仰澳內居民及諸色人等悉知,嗣後所有水陸未經失火篷寮務宜恪遵前示,即日拆毀,以絕火患。其河邊單戶在船樓宿者不許於船上搭蓋高篷,此皆引火之物,尤宜一律禁止。至海旁一帶官地並河面被燒寮防基址,不許奸民用石填築以圖霸占官地,留為日後複建樓房增添鋪屋地步。倘敢藐抗不遵,私自搭寮及築基圖占,一經查拿,定即嚴懲究辦,決不寬姑。庶澳地肅清,民夷安集,凜遵毋違,特示。田明曜則稱:海防同知鐘英以營地、關前連歲失火,凡岸上船上,不許私搭棚寮,並禁填築海旁官地建屋。

清嘉慶二十四年(1819年1月26日─1820年2月13日)7月20日,廣州府澳門海防同知鐘英發布告示:現據澳門紳士鐘岳喬、趙允菁等呈稱,切澳地屬偏隅,人居稠密,華夷雜處,宵小每易潛蹤,畑戶相連,焚燒尤難撲滅。蒙前縣丞彭翥於乾隆五十五年(1790)准夷人在營地建立墟亭,分設魚、肉、瓜、菜、鷄鴨各行。只許朝擺暮收,不得蓋搭篷寮經夜住宿,勒碑永禁。所以防窩匪而弭火患法極周詳。數十年來相安無異。詎日久弊生,營地、關前各處篷寮日盛,河下建造妓寮更多。以致上年四月初二夜,營地篷寮失火,延燒鋪戶百餘間。前閏四月初六夜,關前篷寮失火,焚燒河面妓樓一帶,殃及鋪戶百餘間。甫隔一載,火害迭遭,趨避驚惶,異常淒慘。此皆由宵小匿跡,該搭棚篷,兼以河下窩娼,間成樓舍,以引火之物為釀禍之階。喬等居斯土,身家所在,性命攸關,若不戢自焚,何啻池魚受禍,或燎原將及,豈能瓘斝消愆勢。著於前閏四月初十日先行聊稟縣憲戎聽,均蒙示禁。茲逢仁憲公旋,複蒙示諭諄諄,足見加意海防,留心民瘼,華夷感激,中外歡騰。各凜霜威,豈容逾犯柰頑梗不恤,未燒各寮仍然未拆清,今河面複有建造船寮,窩藏娼妓,各寮船系船上架寮,暫時浮居,將來未必搭實寮房,蔓延日甚,恐複如前釀成火患。更有射利之徒將海旁一帶官地將河面被燒寮位用沙石磚瓦填築基址,使不嚴禁於先,勢必建成娼樓,添修鋪舍,更難拆毀。竊思澳內為地無多,民番相聚。前嘉慶十四年(1809),蒙百制軍奏准,民夷房屋不許再行添造,豈娼樓鋪舍獨可任其增添。況海旁逼近民居,連接妓樓,習成淫酗,花鋪賭場,敗俗傷風,且娼寮納垢藏淤,匪黨匿跡其間,溝通外夷為害豈淺。為此瀝訴仁階,籲請再出示嚴禁,其未燒之妓寮並各寮舍寮船,懇飭盡行拆毀,至海旁一帶官地並河面被燒寮位,並請禁止填築,諭令不得霸占官地,起造妓樓,添造鋪舍,網利肥己,勒石示禁,以垂永遠。庶娼匪聞風知儆,習俗可免慆謠舍捐除,悉聽災殃,永消除回祿,民夷藉保,地方賴安,等情到本分府。據此除批准勒石示禁外,合再出示嚴禁,為此亦仰澳內居民及諸色人等悉知,嗣後所有水陸未經失火篷寮務宜恪遵前示,即日拆毀,以絕火患。其河邊單戶在船樓宿者不許於船上搭蓋高篷,此皆引火之物,尤宜一律禁止。至海旁一帶官地並河面被燒寮防基址,不許奸民用石填築以圖霸占官地,留為日後複建樓房增添鋪屋地步。倘敢藐抗不遵,私自搭寮及築基圖占,一經查拿,定即嚴懲究辦,決不寬姑。庶澳地肅清,民夷安集,凜遵毋違,特示。田明曜則稱:海防同知鐘英以營地、關前連歲失火,凡岸上船上,不許私搭棚寮,並禁填築海旁官地建屋。王廷鈐等纂輯:《香山縣下恭常都十三鄉采訪冊》卷上《經政門·案牘》,第88—91頁;田明曜:《重修香山縣誌》卷22《紀事》。

光緒八年(1882年2月18日─1883年2月7日)7月20日,澳門公物會與玉生(Ioc-Sang)、枝山(Chi-San)訂立承接供辦牛肉之合同,以一年為期,系自7月26日起,擔保人為順合劉田。向來澳門發賣牛肉,皆是在公物會招人承充。上年2月14日,澳督發佈第42號之札諭,禁止在公物會承充販賣牛肉。該年5月11日,奉到第30號上諭批准。不料,施行以來,澳門所賣牛肉顯有不敷日用及價昂不佳,以致澳門商民聯稟僉稱街市販賣牛肉諸多掣肘,民人日久受屈不少,懇速設法以除此害。據查販牛來澳,實因艱難,是以舊承充人幾於包攬,似有壟斷生意,從中作梗,以致供辦極少。澳門政府不得不重新招人承接供辦牛肉。[1] [1]《澳門政府憲報》1882年8月20日第32號;《澳門政府憲報》1882年7月13日第28號第一附報。

光緒八年(1882年2月18日─1883年2月7日)7月20日,在離島有一些為富家子弟開設的私立學校。然而,其他孩子卻無所事事前途渺茫。行政長官林慕士請求並說明建一所學校的必要性。7月21日,由於總督離任,輔政司噶哋‧喇啞以賈拉沙總督的名義於7月22日向海島市行政長官作了答覆,但於次日才批准該項建議,同時說明在市財政方面會得到支持。這樣,便批准建立兩所學校,一所在氹仔,另一所在路環,以便讓“交不起學費的窮家子弟接受中文教育”。該意見受到歡迎。但由於沒有漢語編寫的“葡萄牙歷史”,該計畫在當時不可能實現,因而最大的願望就是只能為中國孩子提供葡萄牙語言和文化教育。8月4日,路環小學為26名中國男童開學。作為海島市政府所在地的氹仔首先在路環建立學校,這種情況十分罕見。8月21日,為華人男童設立的氹仔小學落成並接收25名學生。該校未能像路環學校那樣獲得居民捐贈,因此市財政除每年撥款75元為經費外,還得購置用品和傢俱。[1] [1]施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第226—227頁;Manuel Teixeira, Taipa e Coloane, PP. 98—105.

光緒八年(1882年2月18日─1883年2月7日)7月20日,在離島有一些為富家子弟開設的私立學校。然而,其他孩子卻無所事事前途渺茫。行政長官林慕士請求並說明建一所學校的必要性。7月21日,由於總督離任,輔政司噶哋‧喇啞以賈拉沙總督的名義於7月22日向海島市行政長官作了答覆,但於次日才批准該項建議,同時說明在市財政方面會得到支持。這樣,便批准建立兩所學校,一所在氹仔,另一所在路環,以便讓“交不起學費的窮家子弟接受中文教育”。該意見受到歡迎。但由於沒有漢語編寫的“葡萄牙歷史”,該計畫在當時不可能實現,因而最大的願望就是只能為中國孩子提供葡萄牙語言和文化教育。8月4日,路環小學為26名中國男童開學。作為海島市政府所在地的氹仔首先在路環建立學校,這種情況十分罕見。8月21日,為華人男童設立的氹仔小學落成並接收25名學生。該校未能像路環學校那樣獲得居民捐贈,因此市財政除每年撥款75元為經費外,還得購置用品和傢俱。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第226—227頁;Manuel Teixeira, Taipa e Coloane, PP. 98—105.

光緒八年(1882年2月18日─1883年2月7日)7月20日,澳門公物會與玉生(Ioc-Sang)、枝山(Chi-San)訂立承接供辦牛肉之合同,以一年為期,系自7月26日起,擔保人為順合劉田。向來澳門發賣牛肉,皆是在公物會招人承充。上年2月14日,澳督發佈第42號之札諭,禁止在公物會承充販賣牛肉。該年5月11日,奉到第30號上諭批准。不料,施行以來,澳門所賣牛肉顯有不敷日用及價昂不佳,以致澳門商民聯稟僉稱街市販賣牛肉諸多掣肘,民人日久受屈不少,懇速設法以除此害。據查販牛來澳,實因艱難,是以舊承充人幾於包攬,似有壟斷生意,從中作梗,以致供辦極少。澳門政府不得不重新招人承接供辦牛肉。《澳門政府憲報》1882年8月20日第32號;《澳門政府憲報》1882年7月13日第28號第一附報。

《知新報》第二十五期刊登《擬粵東商務公司所宜行各事》、《武昌質學會章程》、《哺雞新法》、《考求寶石》等文章。《知新報》於1897年2月22日(清光緒二十三年正月二十一日)創刊,由康有為籌劃出版、梁啟超兼理筆政、何廷光(字穗田)出資、康廣仁則負責具體運作創辦,該報於維新運動時期所創辦,為維新派在華南地區的重要刊物。1898年(清光緒二十四年)的百日維新失敗後,《知新報》仍繼續出版。1899年7月20日,康有為在加拿大創立保救大清皇帝會後,更將《知新報》與《清議報》定為會報。《知新報》原按上海《時務報》模式創辦,初擬為《廣時務報》。及後經梁啟超斟酌後,才定名《知新報》,報頭使用篆書。其辦報宗旨,正如其創刊文章的「知新報緣起」指出:「不慧於目,不聰於耳,不敏於口,曰盲、聾、啞,是謂三病」而「報者,天下之樞鈴,萬民之喉舌也,得之則通,通之則明,明之則勇,勇之則強,強則政舉而國立,敬修而民智。」《知新報》是澳門第二份中文報紙,翻譯不少西文報刊,錄英、俄、德、法、美、日等各國大事,同時遠銷海外舊金山、悉尼、安南、新加坡等地。設社址於澳門南灣大井頭四號,其後在1900年11月22日(清光緒二十六年十月初一)出版的第129期有遷館告白:從大井頭四號移寓至門牌十九號。初為5日刊,自1897年5月31日(清光緒二十三年五月初一)的出版的第20冊起,改為旬刊 (十日刊),篇幅較前增加一倍;又至1900年2月14日(清光緒二十六年正月十五日)出版的第112冊開始,再改為半月刊,每期約60餘頁,冊裝。目前所收集的最後一期是1901年2月3日(清光緒二十六年十二月十五日)出版的第134冊,是否仍有後續出版的刊冊,有待進一步研究。本會感謝中山大學圖書館的支持,合作將該館珍藏的共134冊《知新報》原件進行電子化,得以在此平台與公眾分享。此外,本會為每期之目錄加設鏈結功能,以便各方讀者閱讀使用。《知新報》主要撰述和譯者如下:撰述:何樹齡、韓文舉、梁啟超、徐勤、劉楨麟、王覺任、陳繼儼、歐榘甲、康廣仁、黎祖健、麥孟華、林旭、孔昭炎、康有為 英譯:周靈生、盧其昌、陳焯如、甘若雲葡譯:宋次生德譯:沙士日譯:唐振超、山本正義、康同薇

光緒二十五年(1899年2月10日─1900年1月30日)7月20日,康有為在加拿大與當地僑商李福基等集議創立“保大清皇帝公司(即保皇會)”,原擬總公司駐地設在澳門與橫濱兩地,但他們認為澳門更為合適。10月底,康有為假道日本來到香港,在港居停兩個多月,並於1900年1月27日離港赴新加坡。在此期間,康有為在香港親自指揮部屬將保皇會總部設立於澳門水坑尾大井頭4號。澳門保皇會初設時負責人為康門弟子王鏡如。1900年4月,康門另一弟子徐勤從南洋返回澳門,接替王鏡如主持保皇會的工作。其他保皇會成員則主要是《知新報》的班底。何廷光任財務總管(又稱保皇總公司大經理);陳世廉,康門弟子,保皇會成立初期協助王鏡如主持會務;葉湘南,康門弟子,1900年夏從日本來澳,協助徐勤主持會務;韓文舉,康門弟子,曾任《知新報》撰述,1900年奉命從日本返澳,參加保皇會工作;何樹齡,康門弟子,曾任《知新報》撰述;歐榘甲,康門弟子,《知新報》主要撰稿人,1900年夏奉命從日本返澳,參加保皇會工作;梁炳光、張學璟、羅潤南,均為康門弟子,奉派來澳參加保皇會活動。劉楨麟、鄺壽民、梁應騮,亦為康門弟子,參入澳門保皇會活動。澳門保皇會成立後,組織十分渙散,各項工作均未走向正規,以致引起海外各地保皇派人士不滿。1900年四五月間,康有為為了加強保皇總會的工作,先後調派徐勤、歐榘甲、葉湘南等人返澳,並指示徐勤等“港澳辦事,當分內政、外交、理財、書札”,並大致分工為葉湘南理財、徐勤主外交、王鏡如總內政。但澳門保皇會運作不良的狀況並沒有任何好轉,直至1901年初,澳門保皇會停止工作。

光緒二十五年(1899年2月10日─1900年1月30日)7月20日,康有為在加拿大與當地僑商李福基等集議創立“保大清皇帝公司(即保皇會)”,原擬總公司駐地設在澳門與橫濱兩地,但他們認為澳門更為合適。10月底,康有為假道日本來到香港,在港居停兩個多月,並於1900年1月27日離港赴新加坡。在此期間,康有為在香港親自指揮部屬將保皇會總部設立於澳門水坑尾大井頭4號。澳門保皇會初設時負責人為康門弟子王鏡如。1900年4月,康門另一弟子徐勤從南洋返回澳門,接替王鏡如主持保皇會的工作。其他保皇會成員則主要是《知新報》的班底。何廷光任財務總管(又稱保皇總公司大經理);陳世廉,康門弟子,保皇會成立初期協助王鏡如主持會務;葉湘南,康門弟子,1900年夏從日本來澳,協助徐勤主持會務;韓文舉,康門弟子,曾任《知新報》撰述,1900年奉命從日本返澳,參加保皇會工作;何樹齡,康門弟子,曾任《知新報》撰述;歐榘甲,康門弟子,《知新報》主要撰稿人,1900年夏奉命從日本返澳,參加保皇會工作;梁炳光、張學璟、羅潤南,均為康門弟子,奉派來澳參加保皇會活動。劉楨麟、鄺壽民、梁應騮,亦為康門弟子,參入澳門保皇會活動。澳門保皇會成立後,組織十分渙散,各項工作均未走向正規,以致引起海外各地保皇派人士不滿。1900年四五月間,康有為為了加強保皇總會的工作,先後調派徐勤、歐榘甲、葉湘南等人返澳,並指示徐勤等“港澳辦事,當分內政、外交、理財、書札”,並大致分工為葉湘南理財、徐勤主外交、王鏡如總內政。但澳門保皇會運作不良的狀況並沒有任何好轉,直至1901年初,澳門保皇會停止工作。1900年4月29日梁啟超致函康有為稱,何廷光名為總理,實際決策者仍為王鏡如和陳世廉。參見丁文江等編:《梁啟超年譜長編》,第233頁。上海市文物保管委員會編:《康有為與保皇會》,第87—89、133、244—265頁;丁文江等編:《梁啟超年譜長編》,第229—230頁;方志欽編:《康梁與保皇會——譚良在美國所藏資料匯編》,第33頁;趙春晨:《歷史激流中的澳門:1900年》,載《文化雜誌》第43期,2002年。

民國元年(1912年1月1日-1912年12月31日)7月20日,澳門政府頒佈法令,解散澳門軍人樂隊。該樂隊是根據1901年11月14日頒佈的法令成立的。在其首場音樂會上,樂隊演奏了由梅爾肖.維拉(Melchior Vela)譜曲的《市政廳和澳門人民之歌》,還有1位澳門人演奏了自己的作品《1900年遠征澳門》,這些音樂傳入家家戶戶,在澳門葡人社會產生了重大影響。後由於樂隊的開支龐大,故下令將樂隊解散。同時決定設立市政廳屬下的民樂隊,指揮為土生葡人歐塞比奧.布拉賽(Eusébio Francisco Placé)少尉。Beatriz Basto da Silva: “Macau, o exército e a cultura”, in Revista de Cultura, №.5,1988;施白蒂:《澳門編年史:20世紀(1900-1949)》,第69頁

民國九年(1920年1月1日─1920年12月31日)7月20日,澳門政府按職業、婚姻狀況、年齡及國籍等標準在澳門區及離島進行人口普查。據統計,澳門共計人口83093人,其中澳門半島現有59689名陸地居民,17283名水上居民,從1910年人口普查起,人口有所增長;而離島共有281名陸地居民,5840名水上居民,從1910年人口普查起,人口有所下降。施白蒂:《澳門編年史:20世紀(1900─1949)》,第141─142頁;日本駐香港總領事高橋清(たかはしきょし)1923年4月10日報導澳門情況:1920年澳門總人口為83722人,其中華人79807人,其餘3915人絕大部分為葡萄牙人。張海鵬主編:《中葡關係史資料集》下冊第2083頁。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入