聯合國教科文組織(UNESCO)亞太區世界遺產培訓與研究中心在第四十六屆世界遺產大會舉辦期間,揭曉2024年《全球世界遺產教育創新案例獎》獲獎名單,“澳門記憶”獲“卓越之星獎”。

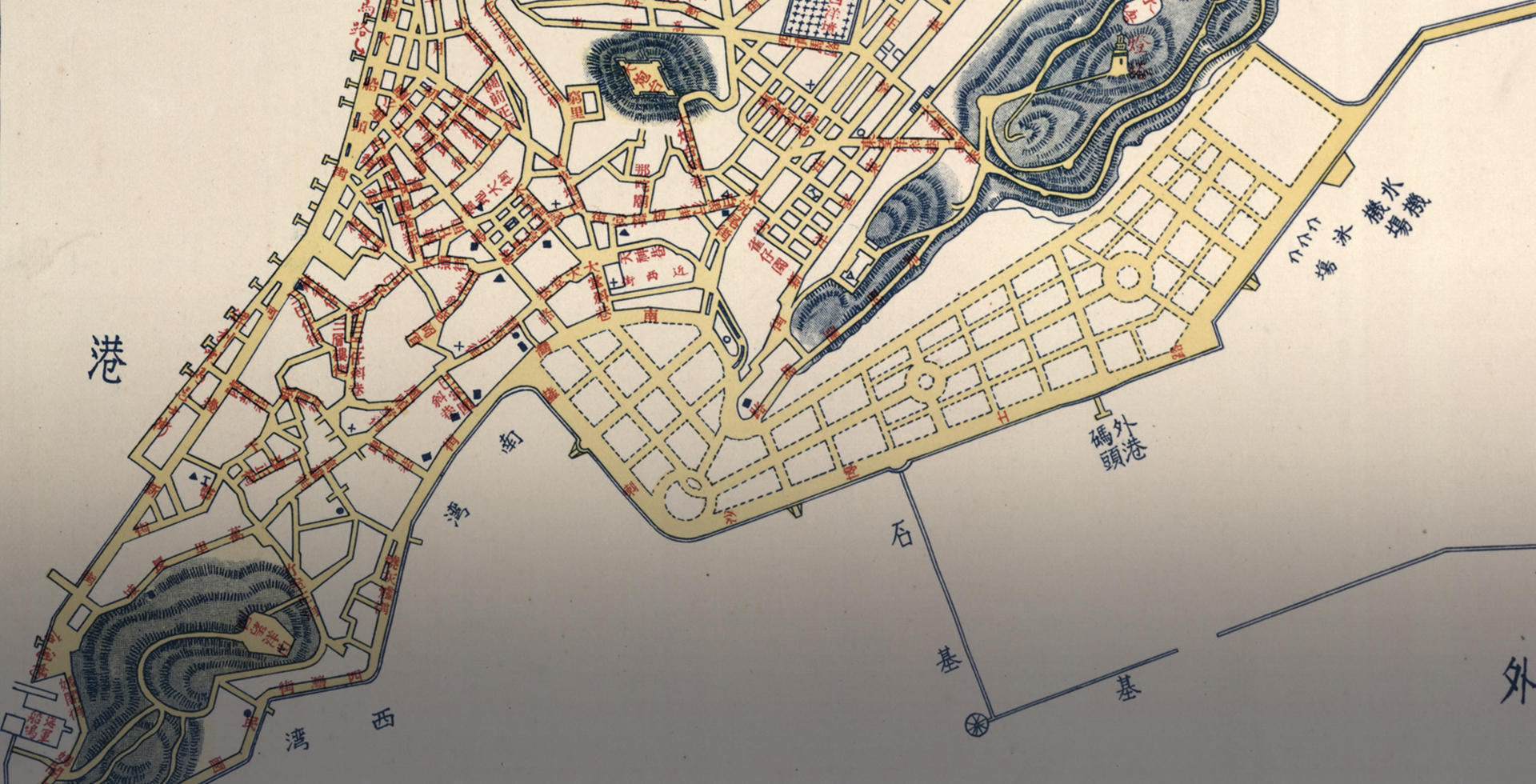

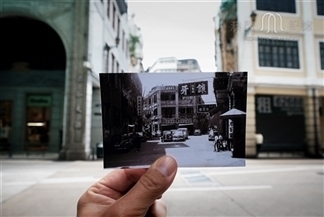

“澳門記憶”推出“浮光百年 承載輝煌──新馬路街區圖片徵集”,聯乘新馬路街區內的多個商戶,誠邀市民分享有關新馬路的老照片和相關回憶,徵集期由即日至2024年9月30日。

有獎問答遊戲的得獎結果出爐!每位得獎者可獲珍藏版古地圖澳門通乙張。澳門記憶團隊已透過得獎者註冊會員時登記之流動電話號碼,以短訊形式發送得獎通知,再次感謝會員們的支持和參與!

>>立即查看得獎名單

崇禎十三年(1640年1月23日─1641年2月9日)8月9日,澳門議事會召開會議,出席會議的有議事會普通法官安東尼奧•瓦雷拉(António Varela)和若爾熱•阿塞維多(Jorge Pinto Azevedo)、市政議員西蒙•巴列托(Simão Velho Barreto)、費爾南•阿爾梅達(Fernão Barreto de Almeida)和馬加良斯•高丁紐(Manuel Magalhães Coutinho)以及理事官里貝羅•拉雅(António Ribeiro Raia),還有一些有名望的市民參加。會議討論對馬六甲的救援。議事會決定請求全體市民自願捐款,以此救援被12艘荷蘭戰船圍困50天之久的馬六甲城堡。

崇禎十三年(1640年1月23日─1641年2月9日)8月9日,澳門議事會召開會議,出席會議的有議事會普通法官安東尼奧•瓦雷拉(António Varela)和若爾熱•阿塞維多(Jorge Pinto Azevedo)、市政議員西蒙•巴列托(Simão Velho Barreto)、費爾南•阿爾梅達(Fernão Barreto de Almeida)和馬加良斯•高丁紐(Manuel Magalhães Coutinho)以及理事官里貝羅•拉雅(António Ribeiro Raia),還有一些有名望的市民參加。會議討論對馬六甲的救援。議事會決定請求全體市民自願捐款,以此救援被12艘荷蘭戰船圍困50天之久的馬六甲城堡。文德泉:《伊納西奧,薩爾明托》,載《文化雜誌》第9期,1992年。

康熙八年(1669年2月1日-1670年1月20日)7月28日,鑒於澳門經濟進入極度的困境,澳門議事會向暹羅國王借款以支付瑪納•撒爾達聶使團前往北京覲見皇帝的費用。暹羅國王帕•那菜(Phra Narai)決定貸款665斤(Cate)白銀給澳門議事會。本日以若瑟‧比涅羅(José Pinheiro)為船長的米格爾•格里瑪爾多的雙桅小船進入澳門港口。該船帶來了暹羅國王給澳門的部分貸款,而另一部分貸款則在8月9日由赴暹羅貿易的卡塔琳娜•羅郎也(Maria Catarina de Noronha)的雙桅小船帶回。 每斤(Cate)合3000克魯札多。 Manuel Teixeira, Macau no Séc. XVII, p. 115.

清乾隆四十六年(1781年1月24日─1782年2月11日)5月23日,澳門議事會下令卡埃塔諾•克魯斯(Caetano Alberto da Cruz)和卡埃塔諾•索薩(Caetano Álvaro de Sousa)的單桅帆船“聖麗塔(S. Rita)”號從馬尼拉返回,被英國船長約翰•麥克拉里(John Maclary)率領的“達達羅依(Dadaloy)”號船捕獲;澳門議事會命令麥克拉里釋放該船,但被其拒絕。後小船遇難。這位英國船長遂被議事會逮捕關押達兩月之久,並要求他賠償7萬西班牙銀元。8月9日,此人被釋放,因為英國東印度公司有三位商務負責人提供了200箱鴉片作為擔保,這些鴉片被這些審判官平均分配。

清乾隆四十六年(1781年1月24日─1782年2月11日)5月23日,澳門議事會下令卡埃塔諾•克魯斯(Caetano Alberto da Cruz)和卡埃塔諾•索薩(Caetano Álvaro de Sousa)的單桅帆船“聖麗塔(S. Rita)”號從馬尼拉返回,被英國船長約翰•麥克拉里(John Maclary)率領的“達達羅依(Dadaloy)”號船捕獲;澳門議事會命令麥克拉里釋放該船,但被其拒絕。後小船遇難。這位英國船長遂被議事會逮捕關押達兩月之久,並要求他賠償7萬西班牙銀元。8月9日,此人被釋放,因為英國東印度公司有三位商務負責人提供了200箱鴉片作為擔保,這些鴉片被這些審判官平均分配。Manuel Teixeira, Macau no Séc. ⅩⅧ, p. 611; 馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第2卷,第386—387頁;J. M. Braga, A seller of“sing-song”, Journal of Oriential Studies, vol. 6,1961—1964, HKU, Press, 1967.

嘉慶二十一年(1816年1月29日─1817年2月15日)7月10日,英國派遣以威廉·阿美士德(William Pitt Amherst)勳爵為大使,托瑪斯·司當東(George Thomas Staunton)為副使的使團乘坐“奧爾特斯(Alceste)”號皇家戰船抵達南丫群島,當時在澳門的司當東率領使團翻譯馬禮遜和德庇時等使團人員從南丫島上船北上進京。8月9日在塘沽上岸。司當東為乾隆五十七年(1792)英國使華團副使老斯當東之子,曾於乾隆五十七年隨父一同來華進京,當時司當東年僅十二三歲。嘉慶四年(1799),司當東再次來粵貿易,因貨物未售回,留澳門押冬,嘉慶六年(1801)回國。嘉慶九年(1804)第三次來華,並在澳門押冬,嘉慶十二年(1807)回國。嘉慶十五年(1810)第四次來華,並在澳門押冬,至嘉慶十六年(1811)回國。嘉慶十九年(1814)第五次來華,並被任命為東印度公司對華貿易“二班”。至1816年1月升任為“大班”。據洋行總商伍敘元、盧棣萬的評價稱:“司當東粗通漢話,兼識文字,並不識繪畫,凡外夷在粵貿易多年,能通漢話者亦不止司當東一人。該夷司當東前後在澳數年,尚無不妥,亦無教唆勾通款跡。”其實司當東絕非“粗通漢話,兼識文字”的水平,完全可以稱得上是一位漢學家。1808年1月司當東回國休假期間,出版了他在中國研究上的代表作《大清律例》(The Penal Code of China),這是一部直接從中文翻譯過來的研究作品,因此成為英國對華研究的里程碑。

清嘉慶二十一年(1816年1月29日─1817年2月15日)7月10日,英國派遣以威廉·阿美士德(William Pitt Amherst)勳爵為大使,托瑪斯·司當東(George Thomas Staunton)為副使的使團乘坐“奧爾特斯(Alceste)”號皇家戰船抵達南丫群島,當時在澳門的司當東率領使團翻譯馬禮遜和德庇時等使團人員從南丫島上船北上進京。8月9日在塘沽上岸。司當東為乾隆五十七年(1792)英國使華團副使老斯當東之子,曾於乾隆五十七年隨父一同來華進京,當時司當東年僅十二三歲。嘉慶四年(1799),司當東再次來粵貿易,因貨物未售回,留澳門押冬,嘉慶六年(1801)回國。嘉慶九年(1804)第三次來華,並在澳門押冬,嘉慶十二年(1807)回國。嘉慶十五年(1810)第四次來華,並在澳門押冬,至嘉慶十六年(1811)回國。嘉慶十九年(1814)第五次來華,並被任命為東印度公司對華貿易“二班”。至1816年1月升任為“大班”。據洋行總商伍敘元、盧棣萬的評價稱:“司當東粗通漢話,兼識文字,並不識繪畫,凡外夷在粵貿易多年,能通漢話者亦不止司當東一人。該夷司當東前後在澳數年,尚無不妥,亦無教唆勾通款跡。”其實司當東絕非“粗通漢話,兼識文字”的水平,完全可以稱得上是一位漢學家。1808年1月司當東回國休假期間,出版了他在中國研究上的代表作《大清律例》(The Penal Code of China),這是一部直接從中文翻譯過來的研究作品,因此成為英國對華研究的里程碑。馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第3卷,第254頁。司當東於1781年5月生於英國上流社會人家,母親是富有銀行家之女,父親是英屬印度高級官員世襲准男爵,他16歲就讀於劍橋大學。司當東20歲時,父親去世,他即繼承准男爵稱號及豐厚家產。參見George Thomas Staunton, Memoirs of the Chief Incidents of the Public of Life Sir George Thomas Staunton, Bart. 1—34. 轉自蘇精:《中國,開門!馬禮遜及其相關人物研究》,第111—112頁。《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》第2冊《兩廣總督蔣攸銛等奏複遵旨查明英人司當東在澳多年尚無教誘勾通款迹折》,第39—40頁。蘇精:《中國,開門!馬禮遜及其相關人物研究》,第116頁。

道光二十年(1840年2月3日─1841年1月22日)8月6日,特納(F.Turner)先生兒子的私人教師、畢業於劍橋大學神學院的維森特·士擔頓(Vincent Stanton)牧師在劏狗環附近被一夥中國人捉獲,解往廣州羈押。9日,消息得到確證,這使居澳的英國人認為澳門已變得不安全,澳門總督席爾維拉·邊度對此表示同情,並同駐澳的易中孚交涉,要求釋放士擔頓。澳葡藉口若不釋放,英夷“即欲進澳滋擾”。林則徐對澳葡“虛張挾制”洞若觀火,澳葡即稱“兵單力薄”,遂將計就計,添調督撫兩標官兵,連前共合2000名,派委督標參將波啟善、署肇慶協副將多隆武、署撫標守備程步韓等,帶入澳內,與升任香山協副將惠昌耀等會合防堵,以鞏固兵力尚為不足的關閘一帶。

清道光二十年(1840年2月3日─1841年1月22日)8月6日,特納(F.Turner)先生兒子的私人教師、畢業於劍橋大學神學院的維森特·士擔頓(Vincent Stanton)牧師在劏狗環附近被一夥中國人捉獲,解往廣州羈押。9日,消息得到確證,這使居澳的英國人認為澳門已變得不安全,澳門總督席爾維拉·邊度對此表示同情,並同駐澳的易中孚交涉,要求釋放士擔頓。澳葡藉口若不釋放,英夷“即欲進澳滋擾”。林則徐對澳葡“虛張挾制”洞若觀火,澳葡即稱“兵單力薄”,遂將計就計,添調督撫兩標官兵,連前共合2000名,派委督標參將波啟善、署肇慶協副將多隆武、署撫標守備程步韓等,帶入澳內,與升任香山協副將惠昌耀等會合防堵,以鞏固兵力尚為不足的關閘一帶。Chinese Repository, Vol.9, No.4, pp.234—238; 《林則徐全集》第3冊《英兵船在粵尋釁現續籌剿堵情形折》,第441—442頁。

咸豐九年(1859年2月3日─1860年1月22日)8月9日,管理華人事務官勞倫索.馬葵士向總督報告,他先後參觀了位於萬里圍(Ponta da Rede)、下環街(Rua da Prala do Manduco)、夜晦巷(Rua do Gamboa)、沙梨頭口巷(Travessa da Palanchica)、沙欄仔街(Rua do Tarrafeiro)和聖安多尼堂的中國移民招聘處,後四個地方仍不斷有人去報名。那裡的條件令人滿意,伙食、衛生均符合要求,沒有經過他本人詢問及未在檢察署當著證人簽約的移民均不得受聘。對那些後悔不願移民的人,將付給路費遣散回家。以此來控制一些華人經紀人從中哄騙、牟利的做法。

咸豐九年(1859年2月3日─1860年1月22日)8月9日,管理華人事務官勞倫索.馬葵士向總督報告,他先後參觀了位於萬里圍(Ponta da Rede)、下環街(Rua da Prala do Manduco)、夜晦巷(Rua do Gamboa)、沙梨頭口巷(Travessa da Palanchica)、沙欄仔街(Rua do Tarrafeiro)和聖安多尼堂的中國移民招聘處,後四個地方仍不斷有人去報名。那裡的條件令人滿意,伙食、衛生均符合要求,沒有經過他本人詢問及未在檢察署當著證人簽約的移民均不得受聘。對那些後悔不願移民的人,將付給路費遣散回家。以此來控制一些華人經紀人從中哄騙、牟利的做法。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第139頁。

同治十三年(1874年2月17日─1875年2月5日)8月9日,由意大利建築師加蘇索(Cassuso)設計的建在媽閣的一幢樓宇落成,這幢風格獨特的伊斯蘭式的建築漂亮寬敞,雄踞高處,外觀典雅,從那裡可以看到內港的美麗景色。15日正式啟用。該樓用作澳門巡捕營“摩囉”連的營房。該設計靈感來自英國式的“新印度風格”,以至這座兵營成為當時澳門最具異國情調的建築之一。[1]據載,這座“摩囉”兵營就是由印度調來的士兵參加建造的,工程始自1873年年底,到1874年6月時就已基本完成。澳督歐美德、澳門政府主要官員和軍官們出席了落成儀式。隨後,“摩囉”巡捕隊在總督的檢閱儀式中住進了這一兵營。[2] [1]Eduardo A. Veloso e Matos, Forças de Segurança de Macau, p. 43; 塔維拉:《澳門從開埠至20世紀70年代社會經濟和城建方面的發展》,載《文化雜誌》第36─37期,1998年。 [2]施華(Fernando David e Silva):《澳門政府船塢:造船和修船100年》,第138頁。

萬里長城街與媽閣斜坡交界處的港務局大樓是一座別具特色的建築,自一八七四年八月九日落成啟用迄今,已逾一百二十多年歷史了,外貌依然,早已被列為本澳歷史建築文物,予以保護。港務局大樓樓高兩層,建築在斜坡上,低層基礎外牆以花崗石堆砌,萬里長城街坡度越斜,牆身越高,側看大樓建築物更覺宏偉。大樓外牆柱窗是穆斯林式的穹頂,通花圍欄,具有阿拉伯建築裝飾風格,古雅美觀。底層外有寬闊長廊,房舍外牆設有百葉窗門,增加室內透明度,流通空氣。據資料介紹,這座建築是由意大利建築師加蘇托設計,初時“用於駐紮澳門警察部隊。當時,警察部隊的大部份士兵是從果阿招募的印度人,由於其信仰的宗敎,被人稱作‘摩爾人’”因此這座樓宇也被稱為“摩爾軍營”。其後,也曾用作海軍軍務部,往昔海軍被呼為“水師”,故又稱“水師廠”。年前,港務局、水警稽查隊仍在這裡辦公。大樓地下是辦公室,二樓會議室;背面闢有停車場與練靶場。港務大樓建在媽閣內港入口附近山坡,站在大樓上,居高臨下,可眺望從媽閣至青洲一帶內港海面;樓頂設颱風訊號站,可供內港漁民、船隻觀看風球訊號。然而,近十多年來,下環一帶新廈林立,尤其是港務局大樓對面興建了高廈,遮擋了內港與港務局大樓視線。隨着港務發展,港務局大樓地方不敷應用,有關方面在林茂塘興建新的海港樓,今已啟用。

萬里長城街與媽閣斜坡交界處的港務局大樓是一座別具特色的建築,自一八七四年八月九日落成啟用迄今[至2000年],已逾一百二十多年歷史了,外貌依然,早已被列為本澳歷史建築文物,予以保護。港務局大樓樓高兩層,建築在斜坡上,低層基礎外牆以花崗石堆砌,萬里長城街坡度越斜,牆身越高,側看大樓建築物更覺宏偉。大樓外牆柱窗是穆斯林式的穹頂,通花圍欄,具有阿拉伯建築裝飾風格,古雅美觀。底層外有寬闊長廊,房舍外牆設有百葉窗門,增加室內透明度,流通空氣。這座建築是由意大利建築師加蘇托設計,初時“用於駐紮澳門警察部隊。當時,警察部隊的大部份士兵是從果阿招募的印度人,由於其信仰的宗敎,被人稱作‘摩爾人’”,因此這座樓宇也被稱為“摩爾軍營”。其後,也曾用作海軍軍務部,往昔海軍被呼為“水師”,故又稱“水師廠”。年前,港務局、水警稽查隊仍在這裡辦公。大樓地下是辦公室,二樓會議室;背面闢有停車場與練靶場。港務大樓建在媽閣內港入口附近山坡,站在大樓上,居高臨下,可眺望從媽閣至青洲一帶內港海面;樓頂設颱風訊號站,可供內港漁民、船隻觀看風球訊號。然而,下環一帶新廈林立,尤其是港務局大樓對面興建了高廈,遮擋了內港與港務局大樓視線。隨着港務發展,港務局大樓地方不敷應用,有關方面在林茂塘興建新的海港樓,今已啟用。

同治十三年(1874年2月17日─1875年2月5日)8月9日,由意大利建築師加蘇索(Cassuso)設計的建在媽閣的一幢樓宇落成,這幢風格獨特的伊斯蘭式的建築漂亮寬敞,雄踞高處,外觀典雅,從那裡可以看到內港的美麗景色。15日正式啟用。該樓用作澳門巡捕營“摩囉”連的營房。該設計靈感來自英國式的“新印度風格”,以至這座兵營成為當時澳門最具異國情調的建築之一。據載,這座“摩囉”兵營就是由印度調來的士兵參加建造的,工程始自1873年年底,到1874年6月時就已基本完成。澳督歐美德、澳門政府主要官員和軍官們出席了落成儀式。隨後,“摩囉”巡捕隊在總督的檢閱儀式中住進了這一兵營。Eduardo A. Veloso e Matos, Forças de Segurança de Macau, p. 43; 塔維拉:《澳門從開埠至20世紀70年代社會經濟和城建方面的發展》,載《文化雜誌》第36─37期,1998年。施華(Fernando David e Silva):《澳門政府船塢:造船和修船100年》,第138頁。

光緒十三年(1887年1月24日─1888年2月11日)8月9日,兩廣總督張之洞、廣東巡撫吳大澂派遣廣州知府孫楫、候補知府富純、署香山知縣張文翰、前署香山知縣蕭丙望及候補知縣蔡國楨等至香山澳門密查,“澳地關閘以內華民詞訟案件是否仍歸地方官審理,望廈村等處田糧每年實征若干,歸葡人收租者若干”。富純等密查後報告稱:據查,澳門舊界起於水坑尾,止於三巴門,向立圍牆,牆外葡人租地不過得全島之半,牆內(外)尚有旺廈、龍田、龍環、塔石、沙岡、新橋、沙梨頭等七村,環居北半島,煙戶稠密,民皆土著,向不歸葡管轄。自葡人毀圍牆占全島,開馬路達閘門,遂改閘門,刊寫洋字,以為新界,包七村於腹地,合全島而設兵。此近年葡人侵佔全澳及於關閘之實在情形也。葡人沿村設街燈,派綠衣,托為保護之名,勒取街捐燈費,始而挨戶編釘號牌,久遂借地加收租鈔。龍田村居民約七八十家,其中繳洋租者,不過三四家,每家每年或一半元,或二三元不等。沙梨頭村居民約二百餘家,每年勒繳洋租二百元,系由該村土地廟嘗代納,並非眾姓樂輸。新橋、沙岡兩村居民約三百餘家,每年各繳燈費、地租一千餘元。龍環、塔石兩村居民各數十家,其中繳洋租者十之四,不繳者十之六。獨旺廈一村,居民約四百餘家,無一人照繳燈費、地租。旺廈戶密丁多,首冠諸村,眾志成城,屢與葡抗。今年正月葡人複來索租,竟將威逼,經即鳴鑼集眾會商,葡人一聞鑼聲,驚惶走避,此後並未續來。近年葡人不獨內侵全澳,且圖外占群山。前因潭仔、過路環兩處失火,葡人赴救,見好於該處民晝,遂在彼修街造屋,拔小輪船二隻、洋兵三十餘名駐守,每處抽收燈費、賭規及拖船灣泊之稅,在該處民晝銜恨勉從,而彼已視兩島為固有矣。又澳門魚欄因勒租費太重,年前遷往灣仔,葡人仍向追索,近又改遷小馬騮洲後之大釣地方開市,以避夷租,葡人則積恨已深,更堅其外占之意。富純等又呈報望廈等村交納洋租並鋪戶民房篷寮各數清單:望廈村有鋪戶、民居大小三百餘家,均未交納業鈔。龍田村有鋪戶、民居大小八十餘家,約有一半交納業鈔,間亦有不交者。其詳猝難查悉。水坑尾除進教圍外,疊石民居、篷寮鋪戶約七十餘家,每年約抽收業鈔、綠衣、街燈共銀一千余元(張之洞奏疏稱:“水坑尾除進教圍外,鋪戶、民居篷屋七十余家,壯丁二三十人,搭石村除進教圍外,鋪戶、民居篷屋四五十家,壯丁七八十人,每年約繳公鈔及街燈費共銀三百元)。新橋有鋪戶三十餘家、民居二百余家(張之洞奏疏稱:新橋村鋪戶二十餘家,民居二百余家,壯丁二三百人),每年約抽收業鈔、綠衣、街燈共銀一千餘元。沙梨頭有鋪戶二十餘家,民居三百餘家,每年約抽收業鈔、綠衣、街燈共銀一千餘元。三巴門外石牆街有鋪戶二十余家(張之洞奏疏作“三十餘家”)、民居一百餘家,每年約抽收業鈔、街燈共銀一千餘元。氹仔有鋪戶船廠六十餘家,民居篷寮約百餘家,每年約抽收綠衣、街燈共銀一千餘元。另每年投充洋煙番攤,總納銀七千七百元。過路環有鋪戶船廠四十餘家、民居百餘家,每年約抽收綠衣、街燈共銀一千餘元,尚未交納地租業鈔各銀。另每年投充洋煙番攤,總納銀三千五百元。氹仔、過路環兩處,每年約有拖船八百餘隻,每只灣泊一次,收銀二元三毫五仙。因此兩處派陸路綠衣兵三十四名、小火船仔二隻看守。查全澳鋪戶、居民並附近各處,總共收地租銀約一萬二千餘元,又業鈔銀二萬四千餘元,各行投充不在內。望廈村住戶四百余戶,壯丁千余人,田共四頃,以外各村均無田。龍環住戶三四十戶,壯丁七八十人,不納租(張之洞奏疏稱“約半繳租鈔,每戶自半元起至三元止不等)。龍田村住七八十戶,壯丁百余人,繳洋租者三四家,每戶納銀二三元、一半元。塔石住戶四五十戶,壯丁七八十人,不納租。沙岡住戶百余戶,壯丁百余人,不納租(張之洞奏疏稱:沙岡村鋪戶、船丁、灰爐六十餘家、篷屋三百餘家,每年約繳公鈔及綠衣、街燈等費共銀一千餘元)。沙梨頭住戶二三百戶,壯丁四五百人,每年共納銀二百元,百姓不肯納,歸土地廟代納。新橋街住戶二百余戶,壯丁二三百人,間有納租者。氹仔百姓,洋人收房地租、人口租,每人勒收半元之譜,遇紅白事均收租,該處迄未照繳。住戶、鋪戶七八百戶,壯丁二三千人。以上各村住戶、鋪戶,遇有本澳生意錢債各爭訟,均在洋人處控告,其餘緊要各訟事,赴地方官控告。澳門規費,闈姓充規三萬六千元、賭規十三萬、白鴿票二萬、魚欄一萬、牛欄數千元、魚欄數千元、豬欄數千元、鹽埠三四千元。住戶、鋪戶、業主每年收租銀百元,洋人抽一成,住鋪客抽五厘。以上各項,共收房地租、充規,通共在百萬之間。西洋人不滿千數,兵丁不滿四百人,唐人綠衣不過一百人,兵船僅一號。這里詳細地報導了居住澳門各村華人向澳門政府交納地租銀及業鈔銀的情況,從當時的情況看不向澳門政府交租者僅望廈一村。

光緒十三年(1887年1月24日─1888年2月11日)8月9日,兩廣總督張之洞、廣東巡撫吳大澂派遣廣州知府孫楫、候補知府富純、署香山知縣張文翰、前署香山知縣蕭丙望及候補知縣蔡國楨等至香山澳門密查,“澳地關閘以內華民詞訟案件是否仍歸地方官審理,望廈村等處田糧每年實征若干,歸葡人收租者若干”。富純等密查後報告稱:據查,澳門舊界起於水坑尾,止於三巴門,向立圍牆,牆外葡人租地不過得全島之半,牆內(外)尚有旺廈、龍田、龍環、塔石、沙岡、新橋、沙梨頭等七村,環居北半島,煙戶稠密,民皆土著,向不歸葡管轄。自葡人毀圍牆占全島,開馬路達閘門,遂改閘門,刊寫洋字,以為新界,包七村於腹地,合全島而設兵。此近年葡人侵佔全澳及於關閘之實在情形也。葡人沿村設街燈,派綠衣,托為保護之名,勒取街捐燈費,始而挨戶編釘號牌,久遂借地加收租鈔。龍田村居民約七八十家,其中繳洋租者,不過三四家,每家每年或一半元,或二三元不等。沙梨頭村居民約二百餘家,每年勒繳洋租二百元,系由該村土地廟嘗代納,並非眾姓樂輸。新橋、沙岡兩村居民約三百餘家,每年各繳燈費、地租一千餘元。龍環、塔石兩村居民各數十家,其中繳洋租者十之四,不繳者十之六。獨旺廈一村,居民約四百餘家,無一人照繳燈費、地租。旺廈戶密丁多,首冠諸村,眾志成城,屢與葡抗。今年正月葡人複來索租,竟將威逼,經即鳴鑼集眾會商,葡人一聞鑼聲,驚惶走避,此後並未續來。近年葡人不獨內侵全澳,且圖外占群山。前因潭仔、過路環兩處失火,葡人赴救,見好於該處民晝,遂在彼修街造屋,拔小輪船二隻、洋兵三十餘名駐守,每處抽收燈費、賭規及拖船灣泊之稅,在該處民晝銜恨勉從,而彼已視兩島為固有矣。又澳門魚欄因勒租費太重,年前遷往灣仔,葡人仍向追索,近又改遷小馬騮洲後之大釣地方開市,以避夷租,葡人則積恨已深,更堅其外占之意。富純等又呈報望廈等村交納洋租並鋪戶民房篷寮各數清單:望廈村有鋪戶、民居大小三百餘家,均未交納業鈔。龍田村有鋪戶、民居大小八十餘家,約有一半交納業鈔,間亦有不交者。其詳猝難查悉。水坑尾除進教圍外,疊石民居、篷寮鋪戶約七十餘家,每年約抽收業鈔、綠衣、街燈共銀一千余元(張之洞奏疏稱:“水坑尾除進教圍外,鋪戶、民居篷屋七十余家,壯丁二三十人,搭石村除進教圍外,鋪戶、民居篷屋四五十家,壯丁七八十人,每年約繳公鈔及街燈費共銀三百元)。新橋有鋪戶三十餘家、民居二百余家(張之洞奏疏稱:新橋村鋪戶二十餘家,民居二百余家,壯丁二三百人),每年約抽收業鈔、綠衣、街燈共銀一千餘元。沙梨頭有鋪戶二十餘家,民居三百餘家,每年約抽收業鈔、綠衣、街燈共銀一千餘元。三巴門外石牆街有鋪戶二十余家(張之洞奏疏作“三十餘家”)、民居一百餘家,每年約抽收業鈔、街燈共銀一千餘元。氹仔有鋪戶船廠六十餘家,民居篷寮約百餘家,每年約抽收綠衣、街燈共銀一千餘元。另每年投充洋煙番攤,總納銀七千七百元。過路環有鋪戶船廠四十餘家、民居百餘家,每年約抽收綠衣、街燈共銀一千餘元,尚未交納地租業鈔各銀。另每年投充洋煙番攤,總納銀三千五百元。氹仔、過路環兩處,每年約有拖船八百餘隻,每只灣泊一次,收銀二元三毫五仙。因此兩處派陸路綠衣兵三十四名、小火船仔二隻看守。查全澳鋪戶、居民並附近各處,總共收地租銀約一萬二千餘元,又業鈔銀二萬四千餘元,各行投充不在內。望廈村住戶四百余戶,壯丁千余人,田共四頃,以外各村均無田。龍環住戶三四十戶,壯丁七八十人,不納租(張之洞奏疏稱“約半繳租鈔,每戶自半元起至三元止不等)。龍田村住七八十戶,壯丁百余人,繳洋租者三四家,每戶納銀二三元、一半元。塔石住戶四五十戶,壯丁七八十人,不納租。沙岡住戶百余戶,壯丁百余人,不納租(張之洞奏疏稱:沙岡村鋪戶、船丁、灰爐六十餘家、篷屋三百餘家,每年約繳公鈔及綠衣、街燈等費共銀一千餘元)。沙梨頭住戶二三百戶,壯丁四五百人,每年共納銀二百元,百姓不肯納,歸土地廟代納。新橋街住戶二百余戶,壯丁二三百人,間有納租者。氹仔百姓,洋人收房地租、人口租,每人勒收半元之譜,遇紅白事均收租,該處迄未照繳。住戶、鋪戶七八百戶,壯丁二三千人。以上各村住戶、鋪戶,遇有本澳生意錢債各爭訟,均在洋人處控告,其餘緊要各訟事,赴地方官控告。澳門規費,闈姓充規三萬六千元、賭規十三萬、白鴿票二萬、魚欄一萬、牛欄數千元、魚欄數千元、豬欄數千元、鹽埠三四千元。住戶、鋪戶、業主每年收租銀百元,洋人抽一成,住鋪客抽五厘。以上各項,共收房地租、充規,通共在百萬之間。西洋人不滿千數,兵丁不滿四百人,唐人綠衣不過一百人,兵船僅一號。這里詳細地報導了居住澳門各村華人向澳門政府交納地租銀及業鈔銀的情況,從當時的情況看不向澳門政府交租者僅望廈一村。《明清時期澳門問題檔案文獻匯編》第3冊《候補知府富純等為遵查澳門地界等情並嚴防葡人侵佔事稟文》,第275—281頁;張之洞於9月15日上慈禧太后及光緒奏章所載此事與富純所奏大同小異,但張之洞奏疏中提到:“至詞訟案件,其口角錢債細故,或由葡人就近處理,若人命重案,仍歸香山縣控告辦理,甚至圍牆以內遇有重案,往往由詳官照會香山縣歸案辦理,”此為富純奏疏未提。《張之洞全集》第1冊《奏議》22《再陳澳界膠葛立約必宜緩定折》。《明清時期澳門問題檔案文獻匯編》第3冊《候補知府富純等為遵查澳門地界等情並嚴防葡人侵佔事稟文》,第279—281頁。《張之洞全集》第l冊《奏議》22《再陳澳界膠葛立約必宜緩定折》所載與富純報告有所不同。

光緒二十一年(1895年1月26日─1896年2月12日)8月9日,澳門政府頒佈第114號省訓令,澳督柯高批准議事公局將風順堂區和大堂區的兩所女校合併,統稱為“中央女校(Escola Central do Sexo Feminino)”, 並將中央女校遷入原屬於風信堂區學校的校舍中。由艾特爾維拉‧奧索里奧(Etelvira de Assunção Osório)任校長,另有4名教師。1897年該校教學章程獲得通過,所設課程十分齊全。A.H.de Oliveira Marques, História dos Portugueses no Extremo Oriente, Vol.3, pp.532—533; Manuel Teixeira, A Educação em Macau, p.58.

《知新報》第一百二十四期刊登《榮祿主謀結拳匪攻西人信據》、《抄白董福祥複榮祿書》、《洋兵攻奪天津詳情》、《各省鬧教彙錄》等文章。《知新報》於1897年2月22日(清光緒二十三年正月二十一日)創刊,由康有為籌劃出版、梁啟超兼理筆政、何廷光(字穗田)出資、康廣仁則負責具體運作創辦,該報於維新運動時期所創辦,為維新派在華南地區的重要刊物。1898年(清光緒二十四年)的百日維新失敗後,《知新報》仍繼續出版。1899年7月20日,康有為在加拿大創立保救大清皇帝會後,更將《知新報》與《清議報》定為會報。《知新報》原按上海《時務報》模式創辦,初擬為《廣時務報》。及後經梁啟超斟酌後,才定名《知新報》,報頭使用篆書。其辦報宗旨,正如其創刊文章的「知新報緣起」指出:「不慧於目,不聰於耳,不敏於口,曰盲、聾、啞,是謂三病」而「報者,天下之樞鈴,萬民之喉舌也,得之則通,通之則明,明之則勇,勇之則強,強則政舉而國立,敬修而民智。」《知新報》是澳門第二份中文報紙,翻譯不少西文報刊,錄英、俄、德、法、美、日等各國大事,同時遠銷海外舊金山、悉尼、安南、新加坡等地。設社址於澳門南灣大井頭四號,其後在1900年11月22日(清光緒二十六年十月初一)出版的第129期有遷館告白:從大井頭四號移寓至門牌十九號。初為5日刊,自1897年5月31日(清光緒二十三年五月初一)的出版的第20冊起,改為旬刊 (十日刊),篇幅較前增加一倍;又至1900年2月14日(清光緒二十六年正月十五日)出版的第112冊開始,再改為半月刊,每期約60餘頁,冊裝。目前所收集的最後一期是1901年2月3日(清光緒二十六年十二月十五日)出版的第134冊,是否仍有後續出版的刊冊,有待進一步研究。本會感謝中山大學圖書館的支持,合作將該館珍藏的共134冊《知新報》原件進行電子化,得以在此平台與公眾分享。此外,本會為每期之目錄加設鏈結功能,以便各方讀者閱讀使用。《知新報》主要撰述和譯者如下:撰述:何樹齡、韓文舉、梁啟超、徐勤、劉楨麟、王覺任、陳繼儼、歐榘甲、康廣仁、黎祖健、麥孟華、林旭、孔昭炎、康有為 英譯:周靈生、盧其昌、陳焯如、甘若雲葡譯:宋次生德譯:沙士日譯:唐振超、山本正義、康同薇

民國三十二年 (1943年1月1日-1943年12月31日)8月9日,澳督戴思樂邀請全澳名流紳商,商討解決澳門食米供應問題,並即席組成澳門居民糧食互助委員會。由寓居澳門的前廣東省財政廳廳長馮祝萬擔任主席,鏡湖醫院主席劉敘堂擔任副主席,戴思樂擔任名譽主席,經濟局局長羅保擔任名譽顧問,常務委員有林子豐、高可寧、高福耀及鐘子光等。糧助會以官民合作的方式運作,其資本金採取借款方式,由政府擔任,準備集資300萬元,政府墊支50萬元,其餘250萬元由各殷商分認,以所集資金向內地購買谷米,支付欠費後以最廉價交由米店零售。該會在數日內即購回谷米數幹擔,有效舒緩了食米的壓力。《華僑報》1943年8月10日、8月11日、8月12日及8月19日;另參見李俊:《抗戰時期澳門米荒問題研究》,第36頁。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入