聯合國教科文組織(UNESCO)亞太區世界遺產培訓與研究中心在第四十六屆世界遺產大會舉辦期間,揭曉2024年《全球世界遺產教育創新案例獎》獲獎名單,“澳門記憶”獲“卓越之星獎”。

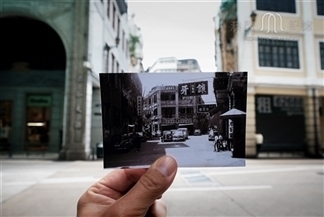

“澳門記憶”推出“浮光百年 承載輝煌──新馬路街區圖片徵集”,聯乘新馬路街區內的多個商戶,誠邀市民分享有關新馬路的老照片和相關回憶,徵集期由即日至2024年9月30日。

有獎問答遊戲的得獎結果出爐!每位得獎者可獲珍藏版古地圖澳門通乙張。澳門記憶團隊已透過得獎者註冊會員時登記之流動電話號碼,以短訊形式發送得獎通知,再次感謝會員們的支持和參與!

>>立即查看得獎名單

正德十二年(1517年1月22日─1518年2月9日)8月15日,費爾南•安德拉德船隊抵達廣東東莞千戶所海澳東涌島,恰遇一月前抵達此地的杜阿爾特•科埃略(Duarte Coelho)船長,他從杜阿爾特•科埃略處獲知很多有關中國方面的信息。在東涌附近,又遇到一艘為防禦海盜而在海面巡邏的中國水師船。中國水師船向葡船開了幾炮,未對葡船造成傷害,費爾南•安德拉德沒有還擊,反而命令在船上掛起旗幟,吹起號,以示友好,並在東涌島碇舶後,馬上派人向中國水師船送口信,表明自己是葡萄牙國王向中國派遣的使臣。費爾南•安德拉德又通過中國的巡海官員帶信給南頭備倭,並告知,他此行的目的是護送葡萄牙國王出使中國的使臣而來,大使帶有永修和好的國書。並請南頭方面提供引水員,導引船隊進入廣州。南頭備倭對費爾南•安德拉德船隊的到來表示歡迎,並願提供一切所需。但入廣州之事,他本人無權批准,要稟報廣州大吏方能答覆。時間過去數天,廣州方面仍無答覆。費爾南•安德拉德率船隊逕自出發,準備前往廣州。船未離港,風暴驟起,部分船隻損壞。葡人只好留在島上修整。在這種情況下,費爾南•安德拉德留下西蒙•阿爾卡索瓦統領其他船隻在港,並做好作戰與講和的兩手準備,自己則率領3艘大船,先奔南頭,又直駛廣州。

正德十二年(1517年1月22日─1518年2月9日)8月15日,費爾南•安德拉德船隊抵達廣東東莞千戶所海澳東涌島,恰遇一月前抵達此地的杜阿爾特•科埃略(Duarte Coelho)船長,他從杜阿爾特•科埃略處獲知很多有關中國方面的信息。在東涌附近,又遇到一艘為防禦海盜而在海面巡邏的中國水師船。中國水師船向葡船開了幾炮,未對葡船造成傷害,費爾南•安德拉德沒有還擊,反而命令在船上掛起旗幟,吹起號,以示友好,並在東涌島碇舶後,馬上派人向中國水師船送口信,表明自己是葡萄牙國王向中國派遣的使臣。費爾南•安德拉德又通過中國的巡海官員帶信給南頭備倭,並告知,他此行的目的是護送葡萄牙國王出使中國的使臣而來,大使帶有永修和好的國書。並請南頭方面提供引水員,導引船隊進入廣州。南頭備倭對費爾南•安德拉德船隊的到來表示歡迎,並願提供一切所需。但入廣州之事,他本人無權批准,要稟報廣州大吏方能答覆。時間過去數天,廣州方面仍無答覆。費爾南•安德拉德率船隊逕自出發,準備前往廣州。船未離港,風暴驟起,部分船隻損壞。葡人只好留在島上修整。在這種情況下,費爾南•安德拉德留下西蒙•阿爾卡索瓦統領其他船隻在港,並做好作戰與講和的兩手準備,自己則率領3艘大船,先奔南頭,又直駛廣州。顧應祥:《靜虛齋惜陰錄》卷12《雜論》3。高德勝:《歐洲第一個赴華使節》,第132頁。《若昂•德•巴羅斯亞洲史——旬年史之三》第2篇第7、8章,第135—138頁。

天啟七年(1627年2月16日─1628年2月4日)7月17日,4艘荷蘭戰艦在澳門附近出現,停泊在島嶼之間,打算截擊赴長崎貿易的澳門船,澳門當時沒有一艘戰艦。5位澳門富商:馬爾科斯•博特略(Marcos Botelho)、安東尼奧•科爾特斯(António Cortes)、羅德里格斯•卡瓦略(António Rodrigues Carvalho)、若奧•特謝拉(João Taixeira)及曾任中國及日本巡航首領托瑪斯•維耶拉將5艘改裝的商船裝上火力,在托瑪斯•維耶拉的指揮下,於8月18日離開澳門,向荷蘭戰艦發動攻擊,荷蘭指揮艦“奧威克爾克(Ouwerkerck)”號沉沒,32名荷蘭士兵陣亡,俘獲50人,繳獲火炮24門,炮彈2000發和一些軍需補給,其他荷蘭船隻逃脫。奧威克爾克號指揮艦艦長馬科斯(Marcus Hendricxoon)亦被俘虜,他與其他33名被俘的荷蘭人在澳門被囚禁5年,1632年,與在望加錫被俘虜的葡萄牙人作了交換。在荷蘭戰艦出現之初,澳門總督和議事會給馬尼拉寫信請求幫助,西班牙人並無回復。菲律賓總督尼羅•塔博爾達(Don Juan Niño de Taborda)派了一支救援小隊,內有3艘戰船,以若昂•阿爾卡拉索(Don Juan de Alcaraso)為指揮官。當他們到達時,葡人已經趕走敵人,於是這支西班牙船隊駛往越南以報費爾南多•西爾瓦(D. Fernando de Silva)的船隻丟失之仇。Manuel Teixeira, Macau no Séc. ⅩⅦ, p. 46; 徐薩斯:《歷史上的澳門》第6章,第59頁。兩書記載的死亡人數及俘虜數不同。而程紹剛譯注:《荷蘭人在福爾摩莎:1624—1662》,第77頁稱:Ouwerkerck號在澳門附近被葡人襲擊並燒毀,船上18人被捕,大炮被繳獲,剩餘人員遇難。C. R. Boxer, Fidalgos in the Far East(1550—1770), pp. 103—104.

崇禎七年(1634年1月29日─1635年2月16日)8月15日,荷蘭巴城總督恩德里克•布勞沃爾(Hendrick Brouwer)的報告稱:鑒於我們在馬六甲海域耗資巨大,而獲利有限,我們認為,可派幾艘便利的海船或快船前往澳門及附近海域,更有力地打擊敵人。司令副長官漢斯•蒲特曼斯(Hans Putmans)於9月初率船前往澳門,在那里打擊所有來自日本、馬尼拉和雞籠等地的船隻,並阻止任何船隻從澳門駛往馬六甲、果阿、望加錫。如此一來,日本也不會有什麼理由干涉,因為我們不阻攔自澳門駛往日本的船隻,只攔截從果阿、馬六甲、望加錫等地駛往澳門的船隻。因為一旦發生戰爭,世界上任何民族都有權盡力打擊敵人。我們已向日本人闡明,這一點完全合乎情理。

崇禎七年(1634年1月29日─1635年2月16日)8月15日,荷蘭巴城總督恩德里克•布勞沃爾(Hendrick Brouwer)的報告稱:鑒於我們在馬六甲海域耗資巨大,而獲利有限,我們認為,可派幾艘便利的海船或快船前往澳門及附近海域,更有力地打擊敵人。司令副長官漢斯•蒲特曼斯(Hans Putmans)於9月初率船前往澳門,在那里打擊所有來自日本、馬尼拉和雞籠等地的船隻,並阻止任何船隻從澳門駛往馬六甲、果阿、望加錫。如此一來,日本也不會有什麼理由干涉,因為我們不阻攔自澳門駛往日本的船隻,只攔截從果阿、馬六甲、望加錫等地駛往澳門的船隻。因為一旦發生戰爭,世界上任何民族都有權盡力打擊敵人。我們已向日本人闡明,這一點完全合乎情理。程紹剛譯注:《荷蘭人在福爾摩莎:1624—1662》,第150—151頁。

崇禎九年(1636年2月7日─1637年1月25日)5月,葡將高丁紐•卡滑嘉(Don Francisco Coutinho Cavaca)率領裝備精良的大船20艘、小船5艘自果阿航抵馬六甲,欲保護新加坡海峽通道。荷人聞訊,立即派遣副司令鐵包德(Orlando Thibault)率戰艦3艘駛抵馬六甲附近,監視葡艦之活動。6月2日,兩軍相遇,雙方激戰,均遭重創。然葡方損失遠比荷方嚴重,葡將高丁紐•卡滑嘉中炮身亡,葡軍與黑人之死傷者不可數計,最終的結果是荷勝而葡敗。自此,葡方大船駛往馬六甲者,已極困難。稍後荷將洗蒙士(Cornelis Symonz van der Veer)又截獲一艘自澳門駛往馬六甲的葡船,得船上貨物計34000盾,悉歸荷公司沒收。又有自那伽缽亶那(Nagapattana)駛往馬六甲的5艘葡船為荷船攔截,其中4艘逃逸,l艘為荷人所捕。船上所獲布88箱,米50噸,全為荷公司沒收。7月,荷葡雙方又展開兩場海戰,葡方損失戰船10餘艘,被俘者達數百人。8月15日,荷人又截獲葡船l艘,馬六甲出使望加錫的葡使亦被俘。葡人完全無力控制馬六甲海峽。張禮千:《馬六甲史》第2章,第203—204頁。

崇禎十年(1637年1月26日─1638年2月13日)6月25日,英國商船到達澳門附近的麥子山(Monte de Trigo,今珠海市斗門區三灶一帶),當時澳門的情況十分微妙,儘管英國同葡印總督締結條約中允許英國商船來澳門,但澳門議事會考慮到本地商人的利益,因為當時澳門的繁榮全賴於葡萄牙船隊的往來貿易,因此澳門議事會堅決反對英商進入澳門參加對華貿易。故議事會採取種種方法拖延時間,阻止英國商船進入內港。英國商船只得移泊氹仔(Taipa)。7月5日,澳門總督邀請若翰•威德爾上校及隨行英國商人進入澳門。7月15日,若翰•威德爾不顧澳門葡人的阻撓,率領商船離開澳門,直奔廣州,在珠江口勘查廣州河口水道,並找到了虎門入口,還調查了珠江口明軍防禦力量。但是廣州官方聲明:英商不得在澳門貿易。22日,英國商船返回伶仃洋。29日,若翰•威德爾再次率領船隊向廣州進發。8月6日抵達珠江口,當時廣東官員要求等待上級批復,但是若翰•威德爾沒有等待中方批復就率領船隊駛進內河,向廣州挺進。8月6日,澳門選出四位助理與議事會解決如何對付澳門海岸出現的4艘英國船的問題。8月12日,中英展開炮戰。僅僅半個小時,虎門炮台陷落。英軍登陸佔領炮台,繳獲44門小炮以及2艘平底船、1只漁船。8月15日,若翰•威德爾派魯賓遜、拿塔尼耳•蒙特尼2人與通事番禺人李葉榮(Pablo Noretti)一起去廣州談判通商。到達廣州後,受到廣東總兵陳謙的熱情接待,“紅夷到日,即入總府。見萬眾喧囂,即發回哨船”。[10]8月21日,通事李葉榮帶來海道副使鄭覲光和廣東總兵陳謙的一封信,稱:廣東給英國人在國內買賣任何商品的自由,並指定三處為英船的停泊所,還指定由李葉榮為經紀人,派兩三個人到廣州準備購辦貨物,並請求英國人將明方的炮和船放還。若翰•威德爾認為這樣比較滿意,立即將炮及帆船放還。8月24日,李葉榮返回廣州,由首商拿塔尼耳•蒙特尼和約翰•蒙太尼(John Mountney)、魯賓遜3人陪同前往。他們攜帶西班牙銀元22000八單位雷阿爾(Reais-de-oito)及兩小箱日本銀,其中10000送給官員們,其他用作投資。到廣州後,購買白糖1150擔,糖米50擔,米85擔,酒100壇,並住在華商揭邦俊家。後在琶洲處被明方捕盜船抓獲。[11]8月30日,若翰•威德爾命令船隻前移兩里,到達大虎島。[12]9月6日,若翰•威德爾接到澳門總督與議事會的書面抗議,要求英方退出中國海域。若翰•威德爾卻依仗李葉榮背後的關係表示反對。[13]當時,兩廣總督張鏡心督促廣東總兵陳謙出師浪白,9月10日,副總兵黎延慶等率葡萄牙人支援的3艘火器船對英船進行攻擊,“打死夷人數名”。[14]26日,若翰•威德爾將船隊退回伶仃島。27日,船行至距離澳門4里格遠的地方。然後,船隊委員會向澳門葡萄牙人投遞了抗議書,闡述了對在果阿和澳門遭到冷遇而不滿的理由,指責澳門葡人向中國縱火船提供軍需和裝備,對扣押英人一事他們要負責。澳門葡人拒絕承認。[15]同時,張鏡心又實行“檄道廳親至澳門宣示漢法,以法繩澳,以澳驅紅,節節相促,受我戎索”的方策。[16]10月初,廣東市舶司會同香山縣差官及駐澳提調、備倭諸官下澳,傳喚議事會理事官、通事、攬頭到議事會宣諭,要求澳門議事會理事官戎貓州弗黎廚(Francisco de Araújo de Barros)[17]、攬頭呂沈西及通事劉德來廣州調停處理英商之事。[18]10月16日,幾名澳門葡人前往廣州調停中英關係。18日,召開了一次會議。當時會議試圖迫使英商達成以下協議:即刻退出廣州,永不再來;對中方給予此次在此經商的特權,應先付給酬金28000雷阿爾。但是,英國商人表示反對。[19]在葡人的調停下,廣東方面將英商及其款項、貨物全部發還,並完成了他們的貿易。直到11月22日,中英雙方簽訂貿易協定:“允許(英商)自由經商,擴大貿易,長久居住,但英方每年應繳付(中國)皇帝2萬兩白銀及4門大鐵炮和50支毛瑟槍。”11月26日,英商離開廣州,回到碇泊澳門的船隊上。[20]Monte de Trigo,一般人譯為橫琴島,似不妥。Monte de Trigo,意為“麥子山”。葡語及英語文獻中均有出現。英語僅見於《芒迪遊記》,作Monton de Trigo。Montón為西班牙語,意即“堆”。西班牙語也有Monte,且與葡語同意。顯然,芒迪將Monte誤作Montón。有人稱芒迪懂葡語與西語,不知所據。僅此一例可知其西語水準實很低劣。否則不會將Monte與Montón混淆。葡語中,有圖示[圖載“A Portuguese Seventeenth Century Map of the South China Coast”, in Santa Barbara Portuguese Studies(Journal of the Center of Portugueses tudies, University of California). Santa Barbara, 1994, VolumeI, p. 241, 但失考]。據圖,Monte de Trigo為今三灶島,但航海資料的文字涉及則是指三灶東側一小島。“沿著高瀾山航行,可見一圓島,然後在它的盡處又可見一更長、形成圓灣的大島。再前面是4個小島,共中之一便是稱為Monte deTrigo的又圓又高的島嶼。(Ms. Cadaval 972, f. 95v°)”這一“又圓又高的島嶼”之漢名暫缺。無論準確度還是可信度,航海資料均高於圖籍。前者成於明末,後者乃清初一示意性圖示,不很準確。馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第1卷,第18—19頁。博克塞:《300年前的澳門》,第51頁。馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第l卷,第19頁;劉鑒唐、張力主編:《中英關係系年要錄13世紀—1760》第l卷,第116—117頁。馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第1卷,第19頁。馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第1卷,第19—20頁。施白蒂:《澳門編年史:16—18世紀》,第44頁。馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第1卷,第19—20頁;《明清史料》乙編第8本《兵部題失名同兩廣總督張鏡心題殘稿》稱:“本月初三(8月22日)日,夷船揚帆直入銃台,兵放銃堵禦,自辰至末,夷船不敢徑入,泊回原處,打壞小料船一隻。”中英雙方記錄差異甚大。馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第1卷,第21頁;《明清史料》乙編第8本《兵部題失名同兩廣總督張鏡心題殘稿》稱“李葉榮帶夷目二人進省”,又稱“帶同夷目二名,夷仔一名”,又稱“舊澳夷通事李葉榮往諭,隨夷目二名進省投見”,又稱“紅夷頭目三名雇船一隻”,又稱“其前後羈留夷人五名內,查三名的系頭目,一名噧呾纏,一名毛直纏,一名嘛道呧。其夷奴二名,則無名可查”。噧呾纏,應即為蒙特尼(Mountney),而嘛道呧應為蒙特尼之弟約翰•蒙太尼(John Mountney),如此,毛直纏則應為魯賓遜的譯名。可知,他們三人應是分兩次進入廣州的。[10]張鏡心:《雲隱堂文錄》卷3《參鎮壓庇奸之罪疏》。[11]《明清史料》乙編第8本《兵部題失名同兩廣總督張鏡心題殘稿》。[12]馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第1卷,第23頁。[13]馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第1卷,第23頁。[14]馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第1卷,第23頁;《明清史料》乙編第8本《兵部題失名同兩廣總督張鏡心題殘稿》。[15]馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第l卷,第24頁。[16]張鏡心:《雲隱堂文錄》卷1《報鎮將驅逐紅夷疏》。[17]此處理事官葡文名字據Manuel Teixeira, Os Ouvidores em Macau, p. 107. 而來,但與“戎貓州弗黎廚”音不合。[18]《明清史料》乙編第8本《兵部題失名同兩廣總督張鏡心題殘稿》。[19]馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第1卷,第26頁。[20]馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第1卷,第26頁。

康熙五年(1666年2月4日-1667年1月23日)8月15日,湯若望神父於北京逝世,享年76歲。湯若望,字道味,德國人,1591年生於科倫。1619年7月到澳門,1622年曾參加了澳門抗擊荷蘭人的戰鬥。從1630年起一直在北京宮廷服務,官至欽天監監正,並成為順治皇帝最為寵信的大臣,“帝與若望歡洽,有如家人父子”。湯若望一生主要在明清宮廷活動,不僅對天主教在中國的傳播起了十分重要的作用,而且對於保護葡萄牙人在澳門的生存也作了重要貢獻。“(鄭)經抗滿官兵,朝命削平沿海一帶諸城,澳門亦在削平之列,若望同劉迪我(Jacoques le Favre)神甫力陳澳門有功於國,葡萄牙遂免驅逐。”他是一位鑄炮師,又是數學家和天文學家,撰述關於天文、光學、幾何者尤多。鄧恩稱他與利瑪竇、南懷仁並列成為耶穌會在中國傳教史上最為傑出的三位偉人。

康熙五年(1666年2月4日-1667年1月23日)8月15日,湯若望神父於北京逝世,享年76歲。湯若望,字道味,德國人,1591年生於科倫。1619年7月到澳門,1622年曾參加了澳門抗擊荷蘭人的戰鬥。從1630年起一直在北京宮廷服務,官至欽天監監正,並成為順治皇帝最為寵信的大臣,“帝與若望歡洽,有如家人父子”。湯若望一生主要在明清宮廷活動,不僅對天主教在中國的傳播起了十分重要的作用,而且對於保護葡萄牙人在澳門的生存也作了重要貢獻。“(鄭)經抗滿官兵,朝命削平沿海一帶諸城,澳門亦在削平之列,若望同劉迪我(Jacoques le Favre)神甫力陳澳門有功於國,葡萄牙遂免驅逐。”他是一位鑄炮師,又是數學家和天文學家,撰述關於天文、光學、幾何者尤多。鄧恩稱他與利瑪竇、南懷仁並列成為耶穌會在中國傳教史上最為傑出的三位偉人。 費賴之:《在華耶穌會士列傳及書目》,第169—181頁;鄧恩:《從利瑪竇到湯若望:晚明的耶穌會傳教士》,第349頁。

乾隆十九年(1754年1月23日-1755年2月10日)8月15日,法國籍耶穌會士駱尼閣(Nicolas-Marie Roy)神父,率新晉司鐸返國的中國青年神父藍方濟(Ignace-Xavier Lan)、陶某、曹貌祿(Maur Ts'ao)、劉道路等在洛里昂(Lorient,法國北部港口)乘“伯爵(Conde)”號船東歸,抵達澳門。駱尼閣神父居留澳門兩年,學習華語、葡語。不久有一位巴黎外方傳教士奧利維耶.勒本(Olivier Le Bon)接替前任皮埃爾.拉塞爾(Pierre-Antoine Laccére)出任駐澳門代理人。[1] [1]費賴之:《在華耶穌會士列傳及書目》,第921—922頁;Cérard Moussay et Brigitte Appavou, Répertoire des Membres de la Société des Missions Étrangères(1659—2004),p.74.

乾隆十九年(1754年1月23日-1755年2月10日)8月15日,法國籍耶穌會士駱尼閣(Nicolas-Marie Roy)神父,率新晉司鐸返國的中國青年神父藍方濟(Ignace-Xavier Lan)、陶某、曹貌祿(Maur Ts'ao)、劉道路等在洛里昂(Lorient,法國北部港口)乘“伯爵(Conde)”號船東歸,抵達澳門。駱尼閣神父居留澳門兩年,學習華語、葡語。不久有一位巴黎外方傳教士奧利維耶.勒本(Olivier Le Bon)接替前任皮埃爾.拉塞爾(Pierre-Antoine Laccére)出任駐澳門代理人。費賴之:《在華耶穌會士列傳及書目》,第921—922頁;Cérard Moussay et Brigitte Appavou, Répertoire des Membres de la Société des Missions Étrangères(1659—2004),p.74.

清乾隆五十六年(1791年2月3日─1792年1月23日)8月15日,香山知縣許敦元致函澳門議事會,要求議事會裝備兩條武裝船隻巡視伶仃洋海岸,以便協助清朝政府掃清臨近海域的盜匪。議事會以這一請求沒有得到兩廣總督的證實和乾隆皇帝的聖旨為由,不同意提供上述幫助。其目的是想以此討價還價,要求澳門城以前享有的特權,如:無需清朝大員許可即可興建房屋;可以審判居住在澳門的華人罪犯;獲得隨便駛入廣州貿易的自由等等。同時還打算向清廷要求免繳進入澳門港的船鈔。因香山知縣沒有乾隆的諭旨,根本無法作出任何承諾,因此,這一談判失敗。高美士(Luís Gonzaga Gomes):《張保仔船隊的毀滅》,載《文化雜誌》第3期,1987年;Manuel Teixeira, Macau no Séc. ⅩⅧ, pp. 683—684.

白鴿巢前地,迺白鴿巢公園前之廣場。榕蔭爲蓋,草徑如棋,小小方地中,其四週有:白鴿巢公園、澳門博物院、基督教舊墳場、嘉諾撒修院、花王廟等。昔日澳門城牆原貫其中,由連勝街口橫跨由義巷,將白鴿巢與花王廟分隔在澳城内外,花王廟在城内,而白鴿巢在城外也。連勝街口處,舊闢城門曰“三巴門”,門之北仍屬中國管轄,門之南始屬澳葡租界。迄同治年間,澳葡拆城毁界,此處迺成一廣場,及修築白鴿巢公園後,因名該廣場爲白鴿巢前地。白鴿巢,固因舊日澳葡富人馬葵士曾築别墅於此,廣蓄白鴿而得名。後山有利瑪竇觀星岩與賈梅士石洞。其傍之一座洋樓,爲昔日英國東方印度公司之别墅。當年英國首任駐華大使麥卡尼公爵,嘗往蹕於此。後讓與澳葡作工務局,今即改爲賈梅士博物院也。博物院側,於今尚有東方印度公司之墳場存在,現多稱之爲基督教舊墳場。墳場入門處,有一小教堂,蓋此迺澳中最古之第一座基督教傳道所也。墳場内所葬者,多爲初期英國來華商人,及東來拓殖之殖民主義者,鴉片戰役在華身死之侵略家,如中國海之英國艦隊總帥施厚仕爵士,英艦都魯號之總司令邱吉爾公爵等,皆橫霸一時者。今英美遊客到澳旅行,多有到白鴿巢前地該墳場憑吊一番。白鴿巢前地側之基督教舊墳場,矮門深扃,叩而始啓。前方教堂,後面墳地,白楊衰草,蔓欲就荒,古碣殘碑,井仍有序,其間埋葬者,均爲他鄉客鬼也。場隅北角,有名塚焉。三塚橫排,石前泐誌,百年留念,墳右樹碑,蓋迺基督教士最初來華傳道之羅伯馬禮遜,及其妻兒等墓也。攷羅伯馬禮遜(Robert Morrison)英國人也。年二十五,受倫敦基督教佈道會命,來華傳教。當未來之前,在英先結識華僑楊善達,研習中國文字,及習天文,醫藥以爲備。於嘉慶十二年(一八零七)取道美洲,歷航程七月餘,迺抵達中國廣州。只以中國禁教綦嚴,遂轉徙澳門;但又遭澳葡天主教排擠,幸賴英國東方印度公司設法佯任以翻譯之職,始免被逐。經數年時間鑽研中國文字風俗後,迺創立一所印刷館,並僱工雕刻木版,秘密編印傳教讀物,因此收得刻字工人蔡高爲第一個基督教信徒。後因中國官廳嚴緝,馬禮遜迫得偕同蔡高遠走南洋,在馬六甲再設印刷所,開辦華英書院,發刊《察世俗每月統紀傳》等,然後暗將刊物攜返中國,作爲佈道基礎。馬禮遜來往於南洋與粤澳間,歷時二十七年,編成第一本《華英字典》,翻譯《文法》,《新約》、《讚聖詩》、《證道小箋》等著作。迨至道光十四年,英國東方印度公司解散,遂失所憑護,又以積勞致疾,竟一病不起,時迺一八三四年八月一日也。後人爲他營葬於基督教舊墳場内,而迄於今焉。白鴿巢前地之基督教墳場,初名東方印度公司墳場,後才改今名耳。此處本屬英人資産,羅伯馬禮遜病殁於廣州,英人將其柩移葬於澳門該墳場内,在其妻基墓之左傍。蓋其妻先彼十年死於澳中霍亂症也。及鴉片戰後,英人趾高氣揚,爲之立墓碑,上刻英字,下泐華文。據華文《羅伯馬禮遜墓碑》云:“嘗聞天地間,有萬世不朽之人,端賴其人有萬世不朽之言行。如我英國之羅伯馬禮遜者,迺萬世不朽之人也。當其於壯年來中國時,勤學力行,以至中華之言語文字無不精通。迨學成之日,又以所得於已者,作爲華英字典等書,使後之習華文漢語者,皆得藉爲津梁,力半功倍。故英人仰慕其學不嚴,教人不倦之心,悉頌爲英國賢士。由此不忘其惠,立碑以誌之曰:羅伯馬禮遜,英人也。生於乾隆四十六年正月初五日,距終於道光十四年六月二十六日,共享壽五十二歲。溯自嘉慶十一年九月間始來中國,至嘉慶十三年間初爲經理公司事務。及道光十四年三月内,公司既散,復經理國家政事。迨未數月,而病遂不起。幸其子儒翰馬禮遜者,雖未足繼其徽,而亦略能濟其美,故今日學廣所傳,功垂永久,實爲近代之所罕𡲬者焉。道光二十八年八月十五日,聖人一千八百四十三年十月八日,各國衆友等同立碑。”試觀上碑,未嘗隻字言及來華傳道,竟謂經理國家政事。據鮑正鵠所編之“鴉片戰事”有云:“參與鴉片貿易之基督教士馬禮遜曾説:鎮江,中國漕運咽喉。扼以要挾,必可如志云。”其藉宗教進行侵略,信哉!相傳羅伯馬禮遜之子——儒翰馬禮遜(James Morrison),在望廈簽訂中美商約時,亦嘗充任美方通譯。滿清官員受盡其恫嚇要脅,屈署此不平等條約。並聞是時清廷尚有許多辱國喪權之外交,均由其擔任通譯者,是即羅伯馬禮遜墓碑中之所謂略能濟其美歟!儒翰馬禮遜後來亦在華身故,葬於澳中基督教舊墳場其父母之墳右,三塚排列,徒供歐美旅客及基督教徒憑吊而已。一九三四年八月一日,爲羅伯馬禮遜逝世百年,中華基督教會廣東協會曾在該三塚左傍,樹立一尊《馬禮遜博士去世百年紀念碑誌》,勒云:“基督教派正宗之來華佈道,也自馬禮遜先生始,事前特習天文醫藥華文以爲備。一八零七年假道美洲,竟二百二十二日之航程安抵羊石,名寄商場,實則秘密宣教。雖在滿清政府厲禁,與羅馬教嚴密監視中,絕不稍懈。在澳門開設印刷所,手譯聖經禱文讚神詩證道小箋等,次第刊行。復於馬六甲創設英華書院,培育後秀。丁此黑暗專制時代,冒險工作,勇往無前,謂非神功不可。先生體弱而公忙,遭際陋劣而險惡。除長子追隨左右外,家人復遠留故里,音訊二百餘發,得報僅二通。處茲苦境,仍努力不懈、用能奠中國教會基礎,厥功偉矣。一八三四年八月一日病亟彌留時,信徒輩,撫榻悲鳴,先盡生猶慰之曰:百年後當萬倍其衆,信仰之篤,眼光之遠,泡非庸衆所及。茲值先生去世百年,中華基督教會廣東協會年會同人,追憶前賢,同深懷慕。是至誠憑吊,重勒靈碑,永申景仰。銘曰:偉哉馬氏,基督爲心。成上帝命,宣揚福音。聖靈引導,冒險蒞臨。澤孚黃裔,遍灑甘霖。備嘗艱苦,懋範垂箴。至死不懈,貫澈初忱。敬虔博愛,超絕古今。先生之風,天高海深。一九三四年八月一日,中華基督教會廣東協會全體會友同立。後進東官張祝齡敬書。”白鴿巢前地之傍,又有一所嘉諾撒女修院,與基督教舊墳場只一牆之隔耳。該院爲天主教教會紀念嘉諾撒女真福如設,其組織遍及世界各天主教教區。澳門之嘉諾撒女修院,内設嘉諾撒仁愛會,轄下有培貞女子小學、聖心女子英文中學、育嬰堂等。昔日育嬰堂原亦設在白鴿巢前地,在花王廟後,迺一慈善機關,免費贈醫病嬰,如遇不幸,則代爲殮葬,並收容無依孤女,養育成人,一本當年嘉諾撒之初衷焉。攷嘉諾撒女真福(Magdalen Canossa)本迺意大利一位侯爵幼女。父死後,母下堂去,零丁孤獨,賴叔父撫育成人。自小負性仁慈,立志行善。會拿破崙統有意大利,封閉寺院多間。迺親往謁拿破崙,領得寺院一所,作爲辦學之址。以篤信天主教故,嘗於寤寐中夢見聖母領一羣女修士,分發做傳道、辦學、贈醫、救貧等工作,心竊慕之。醒後,仿女修士服裝(即今之嘉諾撒女修士打扮),立志以女修士終其生,實行辦學、傳道、贈醫、救貧,創立育嬰堂,孤兒院等,至死不渝。後人感其德,天主教當局因晉陞她爲女真福。按天主教中所謂真福者,善人而尚未及於聖也。惟天主教人士已目之爲女修士班首,各地立院紀念之,繼續進行其未竟工作焉。

清道光十九年(1839年2月14日─1840年2月2日)8月15日,澳門軍民府關於禁止供應英人糧食和下令所有被英國人雇傭者離開的兩個示諭發布,所有給在澳門與船上的英國臣民的物資供應被中國政府中斷。據《中國叢報》報導:“一份示諭在澳門頒布,它用重罰對付與英國人有任何來往的中國人。當地僕人撤出了,各種供應物資被扣留。所有的英國臣民被要求離開澳門;同時,中國軍隊奉命出動,400或500名軍人在關閘處安營紮寨,一切處於恐怖之中。”17日,在英國人家庭中的所有中國僕人和買辦離開了雇主。Chinese Repository, Vol.8, No.6, p.328. Chinese Repository, Vol.8, No.4, pp.216—219.

道光二十四年(1844年2月18日─1845年2月6日)8月14日,法國外交使團抵達澳門錨地。該使團主要成員是全權特使大臣及使團特別代表拉萼尼(Théodore-Marie de Lagrené),使團秘書費雷拉·瓦耶(M.le Marquis de Ferriere le Vayer)和德阿科特(M.Le Comte d'Harcourt),時任法國駐華領事約瑟夫·加略利(Joseph Marie Callery)任中文秘書。隨使團抵達澳門者還有六名法國耶穌會士:葛必達(Stanislas Clavelin)、鄂爾璧(Joseph Gonnet)、笪良仁(Louis Taffin)、郎懷仁(Adrien Languillat)、辛斐祿(Pamphile Sinoquet)及亞當·瓦尼(Adam Vanni)。15日,拉萼尼在澳門登陸,並居住澳門。不久,六位傳教士離澳赴香港。

清道光二十四年(1844年2月18日─1845年2月6日)8月14日,法國外交使團抵達澳門錨地。該使團主要成員是全權特使大臣及使團特別代表拉萼尼(Théodore-Marie de Lagrené),使團秘書費雷拉·瓦耶(M.le Marquis de Ferriere le Vayer)和德阿科特(M.Le Comte d'Harcourt),時任法國駐華領事約瑟夫·加略利(Joseph Marie Callery)任中文秘書。隨使團抵達澳門者還有六名法國耶穌會士:葛必達(Stanislas Clavelin)、鄂爾璧(Joseph Gonnet)、笪良仁(Louis Taffin)、郎懷仁(Adrien Languillat)、辛斐祿(Pamphile Sinoquet)及亞當·瓦尼(Adam Vanni)。15日,拉萼尼在澳門登陸,並居住澳門。不久,六位傳教士離澳赴香港。佚名:《兩廣夷務奏稿》道光二十四年九月初七日兩廣總督耆英跪奏稱:“該國夷人加略利,久住澳門,能通漢文華語,即奴才前次片奏所雲‘以《佩音韻府》翻成西洋文字’者。”CLinese Repository, Vol.13, No.8, p.447;史式徽:《江南傳教史》第1卷,第63—65頁。

民國三年 (1914年1月1日─1914年12月31日)8月15日,葡萄牙通過殖民地部部長奧美德.李比路 (Almeida Ribeiro)起草兩項法律:即第277號法律《海外省民政組織法》 (Lei Orgânica de Administração Civil das Províncias Ultramarinas)及第278號法律《海外省財政組織法》。這兩項法律均採納了英國的殖民地管理原則,使海外省的政治及立法自治情況有顯著的發展。其中《海外省民政組織法》訂出綱要50條,對海外省與中央政府的關係、總督的職責權限、政務委員會的組成及權限做出了極為詳細的總體規定。這一法律的頒佈,使得澳門逐漸獲得極為有限的真正意義上的自治,而《海外省財政組織法》則要求每省建立財政局,不過不具有憲法效力,且又明顯與《1911年憲法》相違背。同時由於第一次世界大戰爆發,使得某些海外地區未能實現欲引入的自治經驗,加之上述法規僅制定了管治殖民地的一般綱要規定,而其施行尚取決於為每一殖民地制定、符合其特殊情況的本身組織法規,故而這兩項法規未能真正有效地實施,而若干葡萄牙海外省的組織法規亦延誤至1917年方才通過。其中包括關於澳門的第3520號命令。這些組織法規在士多紐.拜斯 (Sidónio Pais)專政期間均被 (1918年7月1日第4627號命令)廢止,但在其被刺殺後,1919年5月10日第5779號命令使這些法規恢復生效。不過一定程度上而言,這是葡萄牙首次對海外屬地制定出一個真正的特別政治行政組織,完全確定海外省財政及管理自治的原則。

民國三年 (1914年1月1日─1914年12月31日)8月15日,葡萄牙通過殖民地部部長奧美德.李比路 (Almeida Ribeiro)起草兩項法律:即第277號法律《海外省民政組織法》 (Lei Orgânica de Administração Civil das Províncias Ultramarinas)及第278號法律《海外省財政組織法》。這兩項法律均採納了英國的殖民地管理原則,使海外省的政治及立法自治情況有顯著的發展。其中《海外省民政組織法》訂出綱要50條,對海外省與中央政府的關係、總督的職責權限、政務委員會的組成及權限做出了極為詳細的總體規定。這一法律的頒佈,使得澳門逐漸獲得極為有限的真正意義上的自治,而《海外省財政組織法》則要求每省建立財政局,不過不具有憲法效力,且又明顯與《1911年憲法》相違背。同時由於第一次世界大戰爆發,使得某些海外地區未能實現欲引入的自治經驗,加之上述法規僅制定了管治殖民地的一般綱要規定,而其施行尚取決於為每一殖民地制定、符合其特殊情況的本身組織法規,故而這兩項法規未能真正有效地實施,而若干葡萄牙海外省的組織法規亦延誤至1917年方才通過。其中包括關於澳門的第3520號命令。這些組織法規在士多紐.拜斯 (Sidónio Pais)專政期間均被 (1918年7月1日第4627號命令)廢止,但在其被刺殺後,1919年5月10日第5779號命令使這些法規恢復生效。不過一定程度上而言,這是葡萄牙首次對海外屬地制定出一個真正的特別政治行政組織,完全確定海外省財政及管理自治的原則。蕭偉華 (Jorge Noronha e Silveira):《澳門憲法歷史研究資料 (1820─1974)》,第40─42頁。按:馬楂度1913年就曾對葡萄牙政府沒有對澳門制定出任何行之有效的特殊政策和管理措施表示遺憾,“當澳門一如既往受制於中央集權統治時,千萬別想進步”,“我們應該清楚,一個殖民地的所有資本、商業、工業和生活,不能受制於千里之外那幾個政務纏身之士的喜怒及其對環境的一無所知、幻想和政策,他們想像不到,那些需要解決的事項若略有耽擱,所造成的影響和損失有多大”。 (Álvaro de Melo Machado, Coisas de Macau, pp. 56─60)

民國三十年 (1941年1月1日-1941年12月31日)8月15日,著名教育家、耶穌會神父安東尼奧‧阿爾維斯 (António Maná Alves)在澳門白馬行醫院病逝。阿爾維斯神父1866年7月31日誕生,1880年11月13日進入巴諾 (Bano)的天使聖母初修院,後在錫圖巴爾經院學習哲學,在聖菲埃爾學院執教一年後離開。1893年1月30日到達澳門,1895年6月25日赴上海徐家匯學習神學,1898年7月晉鐸。1899年6月14日返回澳門,1902年2月16日被任命為聖若瑟神學院代理院長。1903年創建澳門學生會,設在神學院內。1904年,倡導舉行純潔聖母信仰50周年慶祝活動,並出版《中國與澳門的聖母會》一書。1907年3月4日返回葡萄牙。1910年葡萄牙革命發生,他與91名修道士一起被捕,並被驅逐出境,輾轉於荷蘭、比利時和西班牙。1915年前往巴西安東尼奧‧維埃拉 (António Vieira)學院任院長。1925年返回葡萄牙。該年12月14日又被派來澳門。1925年被任命為肇慶傳教團會長,1928年在肇慶傳教團住所建立一座純潔聖母紀念碑。1930年8月,應高若瑟主教的請求,出任聖若瑟神學院院長,神學院重新開始由耶穌會神父領導。1935年他獲得原屬於聖奧斯定教堂“花之房” (Vila Flor)地方,不久在此建成花地瑪聖母堂 (Nossa Senhora de Fátima)。1938年7月16日,出任花地瑪聖母院院長,神學院耶穌會士遷居於此。阿爾維斯神父一生致力於澳門的教育事業,他是澳門聖母信仰的主要推動者,特別是花地瑪聖母信仰的偉大倡導者。

民國三十年 (1941年1月1日-1941年12月31日)8月15日,著名教育家、耶穌會神父安東尼奧‧阿爾維斯 (António Maná Alves)在澳門白馬行醫院病逝。阿爾維斯神父1866年7月31日誕生,1880年11月13日進入巴諾 (Bano)的天使聖母初修院,後在錫圖巴爾經院學習哲學,在聖菲埃爾學院執教一年後離開。1893年1月30日到達澳門,1895年6月25日赴上海徐家匯學習神學,1898年7月晉鐸。1899年6月14日返回澳門,1902年2月16日被任命為聖若瑟神學院代理院長。1903年創建澳門學生會,設在神學院內。1904年,倡導舉行純潔聖母信仰50周年慶祝活動,並出版《中國與澳門的聖母會》一書。1907年3月4日返回葡萄牙。1910年葡萄牙革命發生,他與91名修道士一起被捕,並被驅逐出境,輾轉於荷蘭、比利時和西班牙。1915年前往巴西安東尼奧‧維埃拉 (António Vieira)學院任院長。1925年返回葡萄牙。該年12月14日又被派來澳門。1925年被任命為肇慶傳教團會長,1928年在肇慶傳教團住所建立一座純潔聖母紀念碑。1930年8月,應高若瑟主教的請求,出任聖若瑟神學院院長,神學院重新開始由耶穌會神父領導。1935年他獲得原屬於聖奧斯定教堂“花之房” (Vila Flor)地方,不久在此建成花地瑪聖母堂 (Nossa Senhora de Fátima)。1938年7月16日,出任花地瑪聖母院院長,神學院耶穌會士遷居於此。阿爾維斯神父一生致力於澳門的教育事業,他是澳門聖母信仰的主要推動者,特別是花地瑪聖母信仰的偉大倡導者。Manuel Teixeira, Macau e a Sua Diocese, Vol. Ⅲ, pp. 396—398.

民國三十三年 (1944年1月1日-1944年12月31日)8月15日,何曼公在澳門創辦中文報紙《市民日報》並兼任社長,它是最能代表澳門中文報刊曾經標榜副刊的消閒功能的報紙。該報創刊宗旨為“服務社會,表達市民心聲”,初為週刊,出版一個月後改為日報。當時正值抗戰結束的前夕,不少廣州報人和作家避難到澳門,《市民日報》便組織不少作家為報紙撰寫小說,其中包括陳遐子和余寄萍等。該報因而風行一時,並以小說等副刊內容為報紙的主要內容,成為四五十年代澳門的重要消閒報章。《澳門報業史及百多年中文報刊資料》,載陳大白:《天明齋文集》,第422頁;林玉鳳:《澳門新聞出版四百年》,載《澳門史新編》第4冊,第1249-1250頁。

Mais

Caros membros do website "Memória de Macau", olá!

Agradecemos o vosso apoio e confiança ao longo do tempo ao website de Cultura e História "Memória de Macau". A fim de otimizar a qualidade dos serviços a prestar aos membros e proteger os seus direitos e interesses, será implementada, oficialmente, uma nova versão dos "Termos e Serviços" que entrou em vigor a 28 de Abril de 2025. Por favor, leiam o texto completo da versão actualizada. O conteúdo pode ser consultado aqui:

👉 Clique aqui para tomar conhecimento da versão actualizada dos "Termos e Serviços"

Li, concordo e aceito o conteúdo actualizado dos "Termos e Serviços".

Caso tenha alguma dúvida sobre a versão atualizada, não hesite em contactar-nos.

Agradecemos o vosso contínuo apoio e confiança. O website de Cultura e História "Memória de Macau" continuará a prestar serviços aos seus membros de forma segura e conveniente.

Com os melhores cumprimentos,

Website de Cultura e História "Memória de Macau"

Data de actualização: 28 de Abril de 2025

Instruções de uso

Já tem a conta da "Memória de Macau"? Login