联合国教科文组织(UNESCO)亚太区世界遗产培训与研究中心在第四十六届世界遗产大会举办期间,揭晓2024年《全球世界遗产教育创新案例奖》获奖名单,“澳门记忆”获“卓越之星奖”。

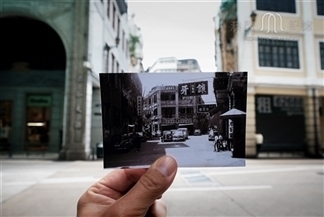

“澳门记忆”推出“浮光百年 承载辉煌──新马路街区图片征集”,联乘新马路街区内的多个商户,诚邀市民分享有关新马路的老照片和相关回忆,征集期由即日至2024年9月30日。

有奖问答游戏的得奖结果出炉!每位得奖者可获珍藏版古地图澳门通乙张。澳门记忆团队已透过得奖者注册会员时登记之流动电话号码,以短讯形式发送得奖通知,再次感谢会员们的支持和参与!

>>立即查看得奖名单

天启元年(1621年1月22日─1622年2月9日)5月13日,去年脱难的“圣巴尔托罗梅乌”号帆船的船员们履行诺言,向澳门奥斯定会的龙嵩堂捐赠了一些钱,由他们代建和管理隐修院。当时约定,若不建造,捐赠取消。捐赠者终生为隐修院的管理人。l4日,澳门主教平托•比埃达德(D. João Pinto da Piedade)批准起造隐修院。由于捐赠钱数不够,奥斯定会又斥资300帕塔卡用于建设。1622年4月29日正式建成启用,定名为“法国之岩圣母(Nossa Senhora de Penha da Franca)教堂”。法国之岩圣母信仰在1587年葡萄牙国王塞巴斯蒂昂征北时传入葡萄牙,16世纪末,里斯本市内东部即出现了“法国之岩圣母堂”。至此,法国之岩圣母信仰亦传入澳门,由于奥斯定会从教宗处获得“法国之岩圣母”信仰的垄断权,故所建堂交澳门奥斯定会管理。该堂建于西望洋山山顶,初冠名为“卑拿教堂(Penha Church)”。“卑拿”葡文意为“山岩高岗”。“卑拿教堂”后经修葺,并在大堂屋顶处竖有大理石雕刻的圣母像,故澳人又称其为“西望洋圣母堂。”这是当时澳门唯一的一座不是由天主教区或天主教教会教士所主持兴建的教堂。

天启元年(1621年1月22日─1622年2月9日)5月13日,去年脱难的“圣巴尔托罗梅乌”号帆船的船员们履行诺言,向澳门奥斯定会的龙嵩堂捐赠了一些钱,由他们代建和管理隐修院。当时约定,若不建造,捐赠取消。捐赠者终生为隐修院的管理人。l4日,澳门主教平托•比埃达德(D. João Pinto da Piedade)批准起造隐修院。由于捐赠钱数不够,奥斯定会又斥资300帕塔卡用于建设。1622年4月29日正式建成启用,定名为“法国之岩圣母(Nossa Senhora de Penha da Franca)教堂”。法国之岩圣母信仰在1587年葡萄牙国王塞巴斯蒂昂征北时传入葡萄牙,16世纪末,里斯本市内东部即出现了“法国之岩圣母堂”。至此,法国之岩圣母信仰亦传入澳门,由于奥斯定会从教宗处获得“法国之岩圣母”信仰的垄断权,故所建堂交澳门奥斯定会管理。该堂建于西望洋山山顶,初冠名为“卑拿教堂(Penha Church)”。“卑拿”葡文意为“山岩高岗”。“卑拿教堂”后经修葺,并在大堂屋顶处竖有大理石雕刻的圣母像,故澳人又称其为“西望洋圣母堂。”这是当时澳门唯一的一座不是由天主教区或天主教教会教士所主持兴建的教堂。Manuel Teixeira, Macau e a Sua Diocese, Vol.9, p.271; Manuel Teixeira, Toponímia de Macau, Vol.1, p.89; 金国平、吴志良:《西望洋外文名称的由来》,载《东西望洋》,第287—288页;金丰居士:《西望洋圣母堂,位处天璇丽珠永不衰》,载《新报》2009年5月14日。

顺治二年(1645年1月28日─1646年2月15日)4月29日,弘光帝命意大利耶稣会士毕方济(François Sambiasi)为钦差大臣出使澳门,宣布开放海禁,允许葡商自由贸易之诏令。其文如下:尔毕生为贵国尽职服务,忠诚谨慎,且精通科学,而今朕命尔为钦差大臣,赴广东向澳门城的商人开放海禁诏令,安抚众人,商船可往返,中华赖有供应,人民得以便利,朕发现尔等系……之人,可自由往返贸易,任何人不得阻拦。此事双方共赢;尔等长居镇境,并经常在迁贸他国,此已非一朝之事。兹朕废除海禁,依照律例,所有往来船只,所装商品接受检查,你们追求应得利益,朕亦得便。从今以后,不得受奸人指使,违反律例,不得蒙骗税口,夹带货物,收赃,否则将遭惩处。朕之官员应为朕着想,善待番商,中外一体,勿滋事,戒突乱。此诏书下达之时尚未缴纳之关税,特赦免缴。尔等忠诚,中华受益,朕当另行开恩,尔等定不会失望。钦差大臣须谨慎行事,使其知晓朕之旨意。为朕事业之效劳,当得重报。临行前,弘光帝为毕方济题词:“诚于事天,端于修身,信义素孚。弘光岁次乙酉春王吉旦立。”

顺治二年(1645年1月28日─1646年2月15日)4月29日,弘光帝命意大利耶稣会士毕方济(François Sambiasi)为钦差大臣出使澳门,宣布开放海禁,允许葡商自由贸易之诏令。其文如下:尔毕生为贵国尽职服务,忠诚谨慎,且精通科学,而今朕命尔为钦差大臣,赴广东向澳门城的商人开放海禁诏令,安抚众人,商船可往返,中华赖有供应,人民得以便利,朕发现尔等系……之人,可自由往返贸易,任何人不得阻拦。此事双方共赢;尔等长居镇境,并经常在迁贸他国,此已非一朝之事。兹朕废除海禁,依照律例,所有往来船只,所装商品接受检查,你们追求应得利益,朕亦得便。从今以后,不得受奸人指使,违反律例,不得蒙骗税口,夹带货物,收赃,否则将遭惩处。朕之官员应为朕着想,善待番商,中外一体,勿滋事,戒突乱。此诏书下达之时尚未缴纳之关税,特赦免缴。尔等忠诚,中华受益,朕当另行开恩,尔等定不会失望。钦差大臣须谨慎行事,使其知晓朕之旨意。为朕事业之效劳,当得重报。临行前,弘光帝为毕方济题词:“诚于事天,端于修身,信义素孚。弘光岁次乙酉春王吉旦立。” 阿儒达宫图书馆:《耶稣会会士在亚洲》,JA49-V-13fo 381v─386。 方豪:《中国天主教史人物传》上册《毕方济》,第200页。

嘉庆元年(1796年2月9日─1797年1月27日)5月13日,葡印总督维嘉•卡布拉尔(Francisco António da Veiga Cabral)关于在澳门居留外国人致澳门议事会函:重申里斯本王室发给本首府关于禁止外国人在澳门居留的命令。此事在贵市议事会于去年12月19日致我的信中亦曾提及,而我的前任亦在1793年4月29日回复贵市议事会时称,1792年12月29日函时所发布的命令应全部得以落实执行。如果让这些外国人在澳门居住,他们带给澳门居民的危害是显而易见的。为了避免这些危害继续下去,我特此致函澳门总督,命其尽可能付诸实行我的前任于1793年4月29日写给议事会信函中最末一段的规定。据此及前述重申的命令,除了现时在澳门的公司商务代表以外,不管何种身份的外国人都不得与土生人士通婚及居留此地。

清嘉庆元年(1796年2月9日─1797年1月27日)5月13日,葡印总督维嘉•卡布拉尔(Francisco António da Veiga Cabral)关于在澳门居留外国人致澳门议事会函:重申里斯本王室发给本首府关于禁止外国人在澳门居留的命令。此事在贵市议事会于去年12月19日致我的信中亦曾提及,而我的前任亦在1793年4月29日回复贵市议事会时称,1792年12月29日函时所发布的命令应全部得以落实执行。如果让这些外国人在澳门居住,他们带给澳门居民的危害是显而易见的。为了避免这些危害继续下去,我特此致函澳门总督,命其尽可能付诸实行我的前任于1793年4月29日写给议事会信函中最末一段的规定。据此及前述重申的命令,除了现时在澳门的公司商务代表以外,不管何种身份的外国人都不得与土生人士通婚及居留此地。Luís Virgilio de Brito Frazão, História e Desenvolvimento dos Correios e das Telecomunicações de Macau, Vol. 1, p. 32.

清道光十三年(1833年2月20日─1834年2月8日)4月29日,郭实猎牧师在英商威廉·渣甸的率领下,乘坐飞剪船“气精(Sylph)”号在中国沿海进行了第三次航行后返回澳门。威廉·渣甸,苏格兰人,1784年生。原是一名外科医生,1802年从英国到印度,弃医从商。1819年他作为一位名叫科瓦斯治(Framjee Cowasjee)的亚美尼亚商人的代理人来到澳门和广东,与马格尼亚克公司(Magniac & Co)合作经营鸦片生意。他没有遵循“港脚商人”生意模式,与有权有势的华商合作,主要与伍浩官合作,寻求新的贸易和方式。在他的伦敦生意伙伴的帮助下,他获得了极大的成功,并给当时的对华贸易带来很大的变化。参阅J.M.Braga, A Seller of“sing-song”, Journal of Oriential Studies, Vol.6, 1961—1964, HKU Press, 1967. Chinese Repository, Vol.2, No.1, p.20; Journals of Three Voyages along the Coast of China in 1831, 1832 & 1833, p.254.

清道光十三年(1833年2月20日─1834年2月8日)4月29日,澳门第一份不定期中文期刊《杂闻篇》(Tsu-Wan-Pien,“A Miscellaneous Paper”)出版,由马礼逊编辑,在马家英式印刷所印刷。该刊共出版了3期,第1期是1833年4月29日,第2期是1833年8月29日,第3期则在1833年10月17日,每期印刷达2万份。《杂闻篇》比1833年8月1日在广州创办的《东西洋考每月统记传》还要早3个月,是中国最早的近代化中文期刊,也是外国人在中国境内创办的第一份中文期刊。苏精:《马礼逊与中文印刷出版》,第51—53页;林玉凤:《鸦片战争前的澳门新闻出版事业:1557—1840》,第92页。

《知新报》第一百一十七期刊登《译日本竹越君中国人种侵畧世界篇》、《颐和园驻兵》、《汉口市情四则》、《义和团近事汇纪》等文章。《知新报》于1897年2月22日(清光绪二十三年正月二十一日)创刊,由康有为筹划出版、梁启超兼理笔政、何廷光(字穗田)出资、康广仁则负责具体运作创办,该报于维新运动时期所创办,为维新派在华南地区的重要刊物。1898年(清光绪二十四年)的百日维新失败后,《知新报》仍继续出版。1899年7月20日,康有为在加拿大创立保救大清皇帝会后,更将《知新报》与《清议报》定为会报。《知新报》原按上海《时务报》模式创办,初拟为《广时务报》。及后经梁启超斟酌后,才定名《知新报》,报头使用篆书。其办报宗旨,正如其创刊文章的「知新报缘起」指出:「不慧于目,不聪于耳,不敏于口,曰盲、聋、哑,是谓三病」而「报者,天下之枢铃,万民之喉舌也,得之则通,通之则明,明之则勇,勇之则强,强则政举而国立,敬修而民智。」《知新报》是澳门第二份中文报纸,翻译不少西文报刊,录英、俄、德、法、美、日等各国大事,同时远销海外旧金山、悉尼、安南、新加坡等地。设社址于澳门南湾大井头四号,其后在1900年11月22日(清光绪二十六年十月初一)出版的第129期有迁馆告白:从大井头四号移寓至门牌十九号。初为5日刊,自1897年5月31日(清光绪二十三年五月初一)的出版的第20册起,改为旬刊 (十日刊),篇幅较前增加一倍;又至1900年2月14日(清光绪二十六年正月十五日)出版的第112册开始,再改为半月刊,每期约60余页,册装。目前所收集的最后一期是1901年2月3日(清光绪二十六年十二月十五日)出版的第134册,是否仍有后续出版的刊册,有待进一步研究。本会感谢中山大学图书馆的支持,合作将该馆珍藏的共134册《知新报》原件进行电子化,得以在此平台与公众分享。此外,本会为每期之目录加设链结功能,以便各方读者阅读使用。《知新报》主要撰述和译者如下:撰述:何树龄、韩文举、梁启超、徐勤、刘桢麟、王觉任、陈继俨、欧榘甲、康广仁、黎祖健、麦孟华、林旭、孔昭炎、康有为 英译:周灵生、卢其昌、陈焯如、甘若云葡译:宋次生德译:沙士日译:唐振超、山本正义、康同薇

更多

使用说明

检视全站索引

“AND”,为缩小检索范围,表示前后搜索项之间的 “交集”;

“OR”, 为扩大检索范围,表示前后搜索项之间的 “联集”;

“NOT”,为排除不相关的检索范围 ,“AND NOT”表示第二个搜索项,在检索范围将被排除。

已经有澳门记忆帐号了? 登入