在澳門的經濟史上,儘管工業的貢獻並非居首位,但它卻有着不可忽視的影響,特別在澳門經濟的轉型期上。

明清時期,澳門工業的規模相當有限,主要局限於與軍事、海上貿易、城市建設及人們生活息息相關的幾個部門,除了因海上貿易和捕魚業應運而生的造船業外,澳門在明代也曾經出現鑄炮業,不僅用在本地的軍事防禦,也出售至中國和海外。另外,早期澳門工業還有印刷、採石、織造、鐘錶、燒灰等行業,但規模不大。

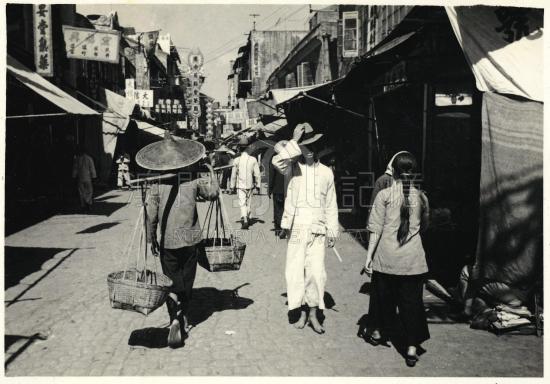

鴉片戰爭後,大批難民為逃離戰亂來到澳門,帶來人力和資金,一些華商開始投資工業,使本地近代工業得到發展。1860年代,茶葉加工、神香業和製煙已在澳門發展起來,而玻璃製造和水泥工業的出現不僅是澳門近代工業發展的標誌,也為中國工業史開風氣。及後,部分工廠引進半機械或機械化生產,如1882年機器繅絲廠的開設,1890年代的造船業、製煙業和印刷業也開始使用機器生產,使澳門近代的工業發展逐漸成形。當然,生產上仍然以傳統手工業為主,其中造船業、神香、炮竹、釀酒和焙茶業等在20世紀初期佔有重要比例,大批本地居民從事相關行業。進入民國後,澳門的工業得到進一步的發展,形成以神香、炮竹、火柴、煙草、織造、造船為主的六大勞動密集型產業,也催生了眾多順應澳門社會內需及對外貿易的產業。

1950年代,紡織廠、鞋廠、手袋廠、傢俬廠相繼出現;1960年代,澳門開始向以紡織製造業為主的多元化工業過渡,傳統手工業漸漸被取代。1970年代,除了現代化紡織廠外,澳門還開設了食品製造、飲料、製煙、橡膠製品、化學製品、金屬製造、機器製造、皮革製品、製鞋業、製衣業、鋼鐵業、發電、水泥等行業的工廠。直至1980年代,澳門形成以製衣業及針織工業為主的工業體系,甚至成為澳門四大經濟支柱之一。然而,20世紀80年代末至90年代初,隨着內外經濟環境的變化和新興市場的競爭,不少工序、產業轉移到內地,澳門工業在澳門經濟所佔比重逐漸減少,製造業在本地生產總值結構中從1999年約佔10%,下隆至2010年不足1%。

參考資料:

黃啓臣、鄭煒明:《澳門經濟四百年》,澳門基金會,1994年。

湯開建:《被遺忘的“工業起飛”──澳門工業發展史稿:1557-1941》,澳門特別行政區政府文化局,2014年。

“統計數據庫”,載“澳門特別行政區政府統計暨普查局網”:https://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx。